熊本県菊池市に鎮座する【菊池神社】は、南北朝時代に活躍した菊池一族を祀る、歴史と誇りの神社です。

かつて九州南朝方の中心として名を馳せた菊池武時・武重・武光ら武将たちの魂が今も静かに息づき、訪れる人々に力強いエネルギーを授けてくれます。

四季折々の自然に包まれた境内には、桜並木、手水舎、勇ましい騎馬像、歴史を伝える石碑など、見どころが点在。

まさに、武士たちの精神と自然の力が交差する最強のパワースポットです。

この記事では、菊池神社の魅力や見どころ、境内を巡るポイントをたっぷりご紹介します。

・菊池一族を祀る格式ある神社

・菊池武光公騎馬像、顕彰碑、九龍神、祖霊社、城山稲荷神社など、 文化財や史跡が点在

・菊池城跡の雰囲気を残す静かな境内

Contents

菊池神社の概要

| 名称: | 菊池神社 |

|---|---|

| 読み方 | きくちじんじゃ |

| 住所 | 〒861-1331 熊本県菊池市隈府1257 |

| 創業 | 1870年 |

| 電話番号 | 0968-25-2549 |

| 参拝可能時間 | 24時間 |

| 社務所受付時間 | 9:00~17:00 |

| 御朱印有無 | あり |

| 駐車場 | 無料:約50台 |

| 例祭日 | 4月5日・10月15日 |

| 公式サイト | – |

| 公式instagram | https://www.instagram.com/kikuchijinja.official/ |

菊池神社のアクセス方法・行き方

・熊本駅から車で約1時間5分

・菊池市役所から徒歩で18分

駐車場

神社の鳥居前に駐車場が50台ほどあります。

もし満車の場合は、菊池市ふるさと創生市民広場に駐車しても

徒歩圏内であるためおすすめ。

こちらから参道を歩くことも良いです。

西側入口

駐車場を進むと、境内に続く鳥居とそこへ続く石段が見えます。

駐車場を進むと、境内に続く鳥居とそこへ続く石段が見えます。

鳥居手前には「交通安全祈願所」という立て看板があり、交通安全祈願をしている箇所とわかります。

西側打手水

手水舎は左側にあります。

手水舎は左側にあります。

木造の屋根としめ縄が神聖な雰囲気を醸し出しています。

先ほどの手水舎の水盤(みずばん)部分です。

先ほどの手水舎の水盤(みずばん)部分です。

水盤には清らかな水が張られ、竹の枠に柄杓が並んで置かれています。

参拝者はここで手や口を清め、心を整えてからお参りに向かいます。

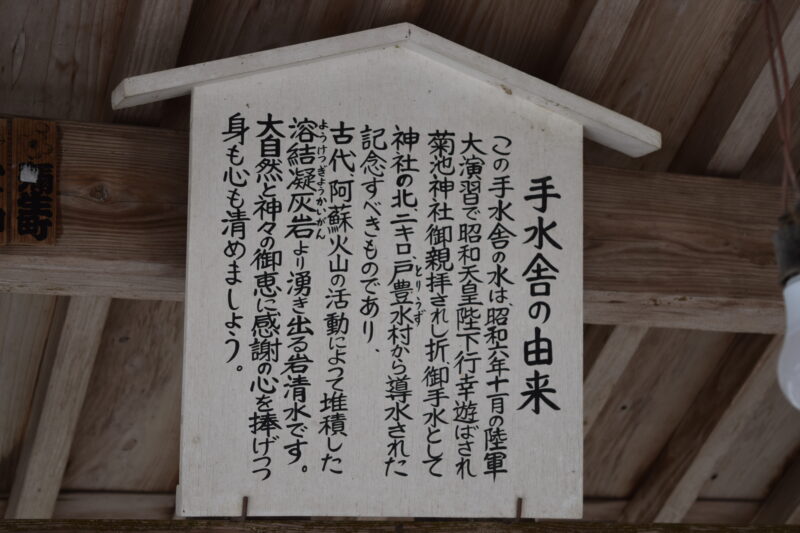

この手水舎の水は、昭和天皇が昭和天皇御親拝の際に記念して、北方の豊水村(現在の菊池市の一部)から導水されたものです。

この手水舎の水は、昭和天皇が昭和天皇御親拝の際に記念して、北方の豊水村(現在の菊池市の一部)から導水されたものです。

水源は、阿蘇火山の活動でできた溶結凝灰岩から湧き出る清水であり、大自然と神々の恵みに感謝して、参拝の前に身と心を清めましょう

菊池神社の由緒・御祭神・御利益

由緒・歴史

慶応4年(1868年)、熊本藩から新政府に出仕していた長岡護美が、菊池氏と加藤清正を祀る神社を建てることを提案しました。

これを受け、熊本藩は加藤清正のために錦山神社(現・加藤神社)を、菊池氏のために菊池城跡に菊池神社を建立しました。

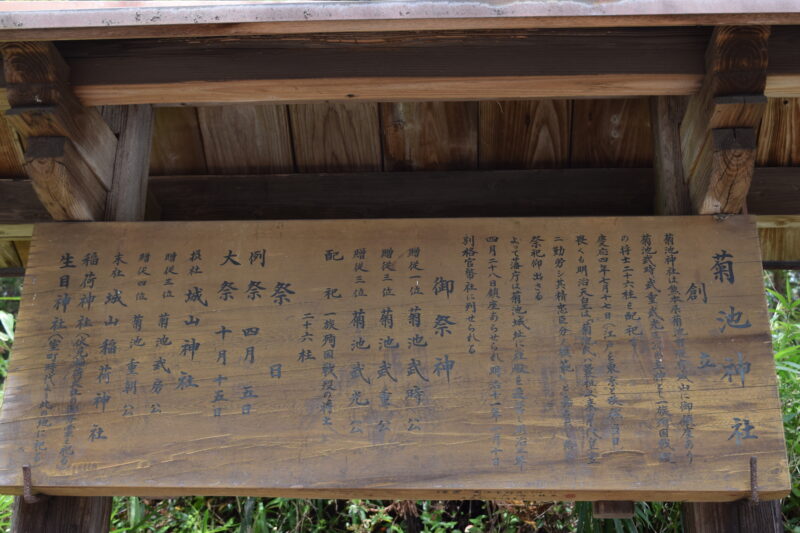

明治3年(1870年)、菊池神社の鎮座祭が行われ、主祭神に菊池武時公、配祀神に武重公と武光公が祀られました。

その後、郷社、県社と昇格し、明治11年(1878年)には別格官幣社に列せられました。

このとき、菊池一族とともに戦った将士たちもあわせて祀られました。

例祭日は、菊池武時公が戦死した日にちなんで、5月5日と定められています。

勇敢に戦った菊池一族の精神は、今もこの地に受け継がれています。

御祭神

| 菊池武時 | 南北朝時代に活躍した菊池氏第12代当主です。 幼名は正龍丸。幼くして家督を継ぎ、武芸と文学の修養に励みました。1333年、父・武時は鎌倉幕府に対して挙兵し、鎮西探題・北条英時を攻めましたが、反撃に遭い戦死。 武重は本国に逃れ、後醍醐天皇から父の功績を称えられ、肥後一国を与えられました。その後、足利尊氏との戦いに加わりましたが敗れ、捕らえられたものの命を助けられ、肥後に戻りました。 |

| 菊池武重 | 菊池武重は、武時の子であり、南北朝の動乱期に奮戦した武将です。 1335年には新田義貞とともに足利尊氏軍と戦いましたが、敗北し京都へ撤退。その後も九州各地で足利軍と戦いましたが、再び捕らえられた後、肥後へ送り返されました。 父・武時の志を受け継ぎ、南朝方として戦い続けた忠義の人です。 |

| 菊池武光 | 菊池武光は、菊池氏第15代当主で、南朝方の名将です。 父・菊池武時の子とされ、征西将軍・懐良親王(かねながしんのう)を奉じて九州における南朝勢力を支えました。筑後川の戦いで足利方に大勝し、太宰府を手中に収め、九州における南朝方最盛期を築き上げました。 武光の活躍は、南北朝時代の九州史において重要な足跡を残しました。 |

御利益

| ご利益 | 縁結び・恋愛成就・心願成就・交通安全・学業成就・勝利成功 |

菊池神社の御朱印

社務所

菊池神社の社務所では、お札やお守り、縁起物の授与などが行われています。

木造の落ち着いた建物が、神社らしい厳かな雰囲気を保ちながら、参拝客を温かく迎えています。

御朱印

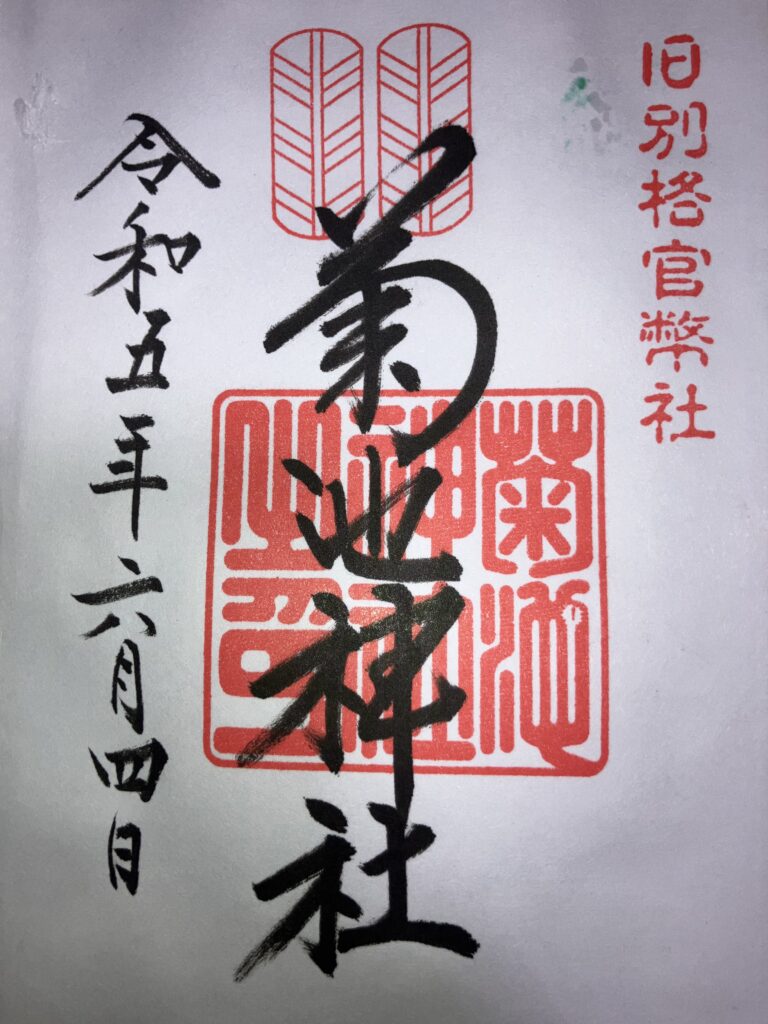

中央に力強く「菊池神社」と墨書きされ、朱印には菊の紋と社名が押されています。

中央に力強く「菊池神社」と墨書きされ、朱印には菊の紋と社名が押されています。

左には参拝日「令和五年六月四日」、右上には「旧別格官幣社」という格式を示す印が押され、菊池神社の由緒ある格式が感じられる御朱印です

菊池神社の境内の様子

正面参道

菊池神社の参道です。

撮影時は桜の咲いた時で満開の桜が参道を包み込み、鮮やかな赤い絨毯とピンクの提灯が華やかな春の景色を演出しています。

多くの参拝者や観光客が訪れ、花見を楽しみながら菊池神社へと向かう、賑やかで温かい雰囲気が伝わってきます。

菊池神社_第一の鳥居

堂々とした石造りの鳥居が参道の入り口を守り、春には周囲の桜が美しく咲き誇って訪れる人々を迎えます。

堂々とした石造りの鳥居が参道の入り口を守り、春には周囲の桜が美しく咲き誇って訪れる人々を迎えます。

歴史を感じさせる風格ある鳥居と、自然のやさしい景色が見事に調和しています。

正面神門

長い石段の先にそびえる立派な神門で、大きなしめ縄が神聖な空気を漂わせています。

長い石段の先にそびえる立派な神門で、大きなしめ縄が神聖な空気を漂わせています。

左右の自然豊かな木々に包まれ、参拝者の心を清めながら本殿へと導いてくれます。

狛犬

躍動感ある立ち姿で、力強い表情と巻き毛のように細かく彫られた毛並みが印象的です。

躍動感ある立ち姿で、力強い表情と巻き毛のように細かく彫られた毛並みが印象的です。

前脚をしっかりと地につけ、後ろ足を軽く上げた姿勢から、神域を護る強い意志と俊敏さが表現されています。

この狛犬も力強い立ち姿で、立っています。

この狛犬も力強い立ち姿で、立っています。

一般的に、神社の狛犬は「阿(あ)」と「吽(うん)」の一対で配置されています。

仏教の影響を受けた思想で「阿吽」は宇宙の始まりと終わり、生命の呼吸を象徴しています。

本殿

重厚な木造建築の拝殿は、立派なしめ縄が堂々と掲げられ、参拝者を静かに迎えています。

重厚な木造建築の拝殿は、立派なしめ縄が堂々と掲げられ、参拝者を静かに迎えています。

参拝客が二礼二拍手一礼の作法で祈りを捧げる姿があり、神聖で厳かな雰囲気が漂っています。

墨染桜

木に結ばれた大量のおみくじがあります。

木に結ばれた大量のおみくじがあります。

引いたおみくじの結果が悪かった場合は、神社境内の決められた場所に結び付けることで、災厄を留め、良い運勢を願う風習があります。

案内板には、第十四代武士公ゆかりの桜であることが書かれています。

和歌も添えられており、

「神ふれし 花も 昔をわすれずば わが墨染を あはれとは見よ」

という内容が記されています。

この歌は

『神聖な桜の花ですら昔を忘れず、墨染め(喪の象徴)を身にまとっているのだから、その気持ちを汲み取ってほしい』

というような深い意味を持っています。

記念碑

自然石を利用した堂々たる碑に、菊池一族の功績や神社の由緒が刻まれています。

自然石を利用した堂々たる碑に、菊池一族の功績や神社の由緒が刻まれています。

上部の黒い石板には、朱色の文字で歴史的な由来が記され、中央に菊の御紋も見られます。

台座部分には、さらに詳しい説明が左右2面に渡って彫られており、参拝者に向けて菊池氏の偉業を伝える役割を担っています。

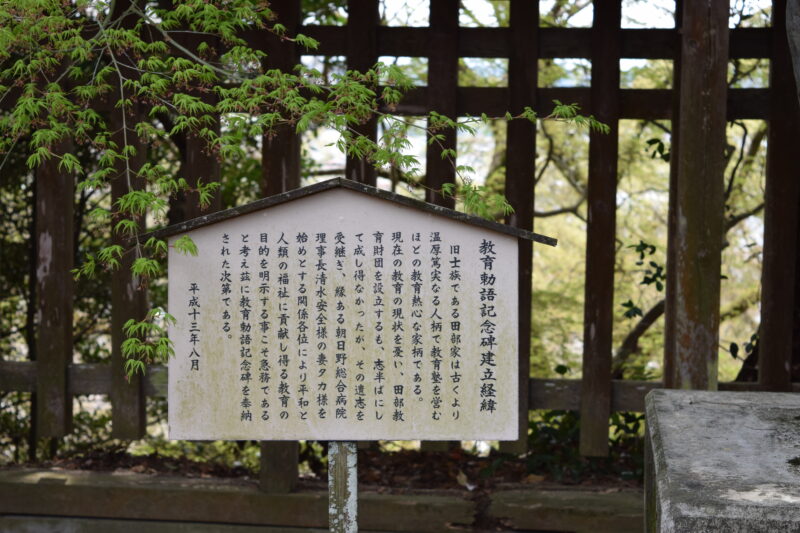

旧士族や旧幕臣たちが、明治以降の教育の重要性を深く認識し、温厚な人格形成と実践力のある人材育成を目指して教育活動を推進した歴史が記されています。

旧士族や旧幕臣たちが、明治以降の教育の重要性を深く認識し、温厚な人格形成と実践力のある人材育成を目指して教育活動を推進した歴史が記されています。

特に、菊池氏の精神を受け継ぐ意志のもと、朝日野為彦翁らの尽力によって、教育振興を目的に記念碑が建立されたことが説明されています。

石灯籠

苔むした風合いが歴史を感じさせる石灯籠で、参道や境内をほんのりと照らす役割を担ってきました。

苔むした風合いが歴史を感じさせる石灯籠で、参道や境内をほんのりと照らす役割を担ってきました。

灯籠の台座部分には寄進年月や奉納者の名が刻まれており、昔から地域の人々によって支えられてきたことがわかります。

火袋(ひぶくろ)と呼ばれる中央部分には、鹿(しか)の彫刻が施されています。

火袋(ひぶくろ)と呼ばれる中央部分には、鹿(しか)の彫刻が施されています。

鹿は、神の使い(神使)として古来から神社に縁の深い動物とされ、特に自然と神をつなぐ存在として大切にされています。

この細やかな彫刻から、単なる照明器具ではなく、神域を守り、神聖さを象徴するための重要な役割を持った灯籠であることが伝わってきます。

絵馬掛け所

参拝者が願いごとや感謝の気持ちを込めて書いた絵馬を奉納する場所で、棚状に整然と並べられた多くの絵馬から、人々の信仰と願いが伝わってきます。

参拝者が願いごとや感謝の気持ちを込めて書いた絵馬を奉納する場所で、棚状に整然と並べられた多くの絵馬から、人々の信仰と願いが伝わってきます。

絵馬には「合格祈願」「家内安全」「健康祈願」などさまざまな想いが込められ、神様との心の橋渡しとなる神聖な空間です。

菊池家の家紋(並び鷹の羽)や神社オリジナルのイラスト入り絵馬もあり、見ているだけで参拝者の多様な想いが伝わってきます。

摂社_城山神社

城山神社は、もともと菊池氏歴代の祖霊を祀るために創建されたお社で、菊池一族の精神的な支えとして大切にされてきました。

城山神社は、もともと菊池氏歴代の祖霊を祀るために創建されたお社で、菊池一族の精神的な支えとして大切にされてきました。

拝殿はコンパクトながらも格式高い造りで、大きなしめ縄が張られ、神聖な気配に包まれています。

両脇に並ぶ石灯籠と、背後の深い緑が厳かな雰囲気を一層引き立てています。

菊池武光公の騎馬像

南北朝時代に活躍した菊池武光(きくち たけみつ)公をたたえるものです。

菊池一族は、南朝方(後醍醐天皇側)に忠義を尽くした名門武士団であり、武光公は特にその中心的存在として知られています。

背景に広がる木々の緑が、像の勇ましさと自然の調和を引き立てているのも印象的です。

そばに案内板も立てられており、QRコードから菊池武光公の功績についてさらに詳しく知ることもできます。

菊池懐古

菊池家の菩提を弔い、歴史をしのぶために建てられた記念碑が置かれています。

案内板によると、

菊池武重・武光・武政の三家(菊池氏の有力武将たち)を偲び、地元有志や保存会、各種団体によってこの「懐古の碑」が建立された

と記されています。

石碑には、さらに追悼や顕彰のための詩歌が刻まれており、静かな緑の中で、かつての菊池氏の栄光に思いを馳せる空間になっています。

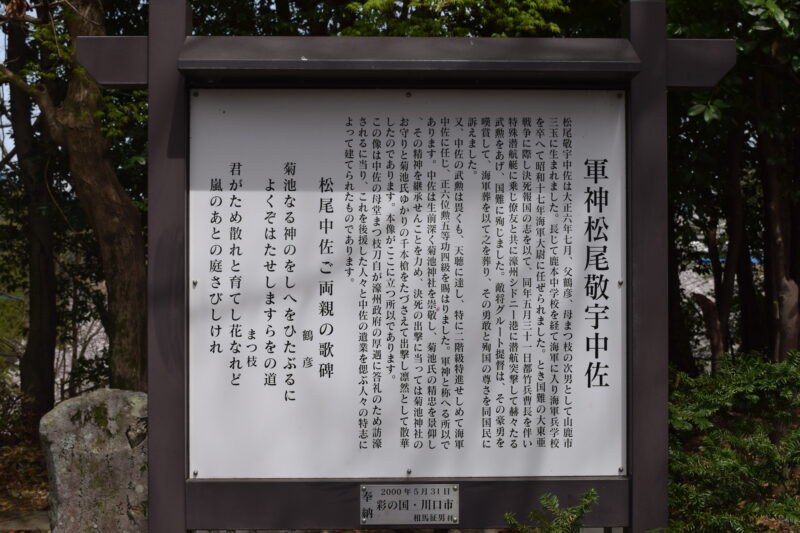

軍神松尾敬宇中佐

この案内板には、松尾中佐の生涯と功績が詳しく紹介されています。

松尾中佐は、第二次世界大戦中に活躍した海軍軍人で、特に「特攻隊指揮官」として知られています。

菊池神社はもともと武士の魂を祀る神社であることから、松尾中佐の武勲をたたえ、顕彰碑が建てられました。

また、下部には彼の両親が詠んだ和歌も紹介されており、

「君がため 散れと育てし 桜花 嵐のあとの 庭のさびしけれ」

という切ない歌から、ご両親の無念と深い愛情が伝わってきます。

説明板は2000年5月31日に、彩の国・川口市と川口市民により建立されたことも記されています。

自動販売機

自販機全体が、菊池一族の武将たちをイメージしたイラストで彩られています。

自販機全体が、菊池一族の武将たちをイメージしたイラストで彩られています。

菊池武房、菊池武時、菊池武重、菊池武光、菊池武朝といった、歴代の有名な菊池氏の武将たちが、現代風に親しみやすく描かれています。

城外八十池菊

この石碑は、かつての菊池城下の美しい景観をたたえた記念碑です。

中心には「城下八十八景」という文字が大きく刻まれ、その周囲に、かつて称えられた名所・景勝地の名前が円形に並んでいます。

菊池の自然、歴史、文化を愛した人々が、この豊かな風景を後世に伝えたいという想いから建立したものだと伝わってきます。

また、背後には市街地が広がって見え、かつての城下町と今の町並みをつなぐ、とても感慨深いスポットになっています。

忠勇義烈

軍服姿の青年が右手を胸に当て、真剣なまなざしで前を見据えています。

台座には「忠霊(ちゅうれい)」の文字と建立に関する刻銘があり、戦争で国に尽くした英霊たちへの敬意と追悼の意が込められていることがわかります。

背景の豊かな森に囲まれ、厳かで静謐な雰囲気の中、参拝者に「平和への祈り」や「感謝の心」を静かに語りかけるような存在感を放っています。

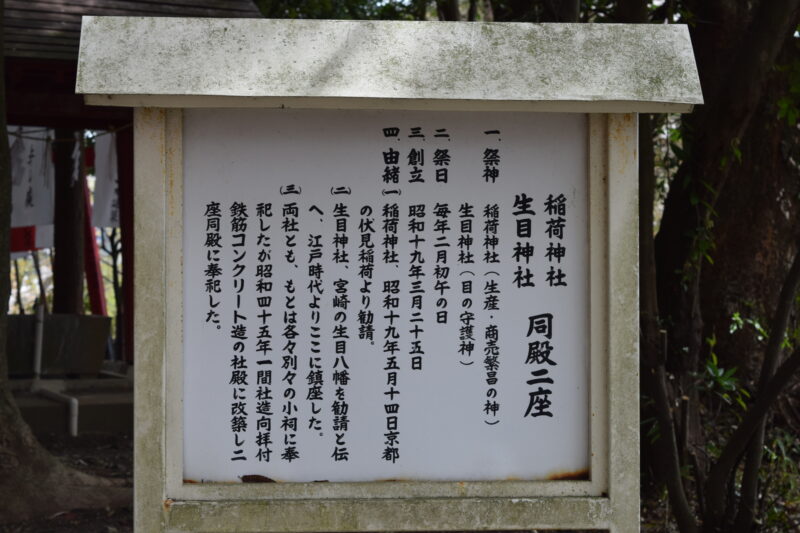

稲荷神社・生目神社

赤い鳥居と、ずらりと立ち並ぶ奉納のぼり旗が参拝路を彩っています。

赤い鳥居と、ずらりと立ち並ぶ奉納のぼり旗が参拝路を彩っています。

のぼりには「稲荷大明神」や「生目神社」と書かれていて、五穀豊穣、商売繁盛、眼病平癒といった祈願を捧げる人々の信仰の深さが感じられます。

稲荷神社は「生産・商業繁盛の神」

生目神社は「日の神(目の守護神)」

それぞれ江戸時代からの信仰を引き継いでおり、もともとは別々に存在していた両社を、昭和41年(1966年)に鉄筋コンクリート造の社殿に合祀(一緒にお祀り)した経緯が説明されています。

神社内にありながら、生活や商売繁盛、健康(特に眼病平癒)など、現世利益を願う場所として今も大切にされています。

赤い鳥居が連続して並び、まるで神域へと吸い込まれていくような幻想的な景色が広がっています。

鳥居にはそれぞれ寄進者(奉納した方)の名前が刻まれており、地域の人々の信仰と支えによってこの神聖な空間が守られてきたことがわかります。

白いしめ縄と紙垂(しで)が張られ、邪気を祓い、参拝者を清らかな心で本殿へ導く役目を果たしています。

赤い鳥居をくぐり抜けた先に鎮座するこの社殿は、比較的小ぶりながらも、鮮やかな朱色と落ち着いた木の質感が調和しています。

入口には大きな注連縄と紙垂が掛けられ、清められた神聖な空気に満ちています。

さらに奥には、小さな本殿があり

稲荷神(生産・商売繁盛の神)

生目神(眼病平癒・健康祈願の神)

が祀られています。

稲荷神社・生目神社エリアの一角にある小祠(しょうし)と記念碑で、内部には狐の像や供物が供えられています。

稲荷神社・生目神社エリアの一角にある小祠(しょうし)と記念碑で、内部には狐の像や供物が供えられています。

稲荷神を祀るための小規模な神域であり、特に商売繁盛や豊作を願う地元の人々の信仰の対象となっています。

稲荷神社・生目神社エリアにある手水舎は赤い柱と木造屋根の手水舎は、コンパクトながらもしっかりと整えられており、参拝前に手と口を清めるための場所です。

稲荷神社・生目神社エリアにある手水舎は赤い柱と木造屋根の手水舎は、コンパクトながらもしっかりと整えられており、参拝前に手と口を清めるための場所です。

石の水盤には「奉献」の文字が刻まれており、これは神様への敬意を込めた献上を意味しています。

城山菅原神社

菊池神社の正面参道から登ると、途中に城山神社(しろやまじんじゃ)へ向かう参道入口が左手に見えてきます。

菊池神社の正面参道から登ると、途中に城山神社(しろやまじんじゃ)へ向かう参道入口が左手に見えてきます。

城山神社は、菊池神社境内の中でも特に武士の守護神として祀られている場所であり、菊池一族の精神を象徴する聖域のひとつです。

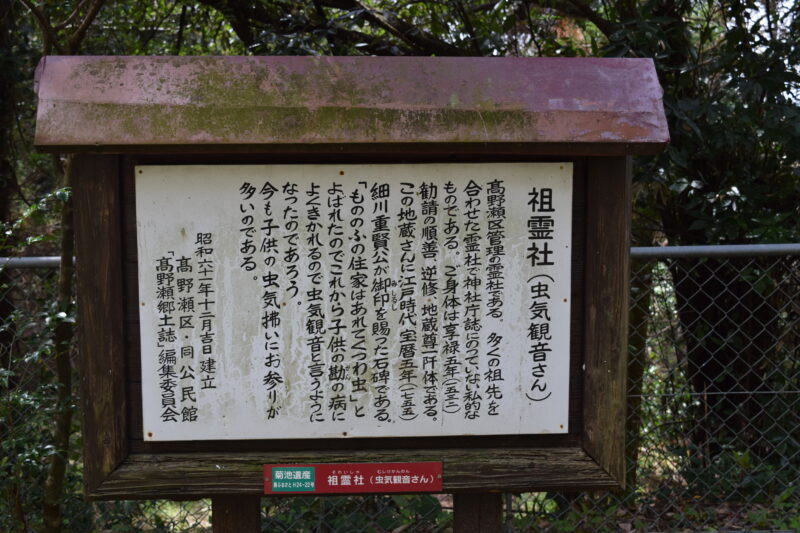

祖霊社は、高野地区の先祖たちを祀る聖域であり、特に虫気(むしけ)、つまり子どもの体調不良や精神的な不安(昔の言葉で「疳(かん)の虫」)にご利益があると信仰されています。

細川重賢公が勧請(神仏を招き祀ること)して祀ったもので、逆修(生前供養)の地蔵尊も併せて祀られています。

昔から「虫気観音さん」と呼ばれ、今でも子どもの無病息災を願って、多くの親子連れがお参りに訪れる場所です。

小さな木造のお堂が建っていて、軒下にはしめ縄が掛けられています。

小さな木造のお堂が建っていて、軒下にはしめ縄が掛けられています。

その横にある説明板や、足元に並べられた小さな地蔵尊、お供え物が、この場所が今も地域の人々に大切に守られていることを物語っています。

九龍神は、木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)が正一位九龍大明神として祀ったものに由来し、

・天界・人界・地界を結び

・生命の罪業を祓い清め

・病気の平癒

・商売繁盛

・五穀豊穣

など、広く現世利益をもたらす神様とされています。

また、説明文には「オメンヂャヤ、エイソワカ」とご真言も記されていて、願い事を唱えながらお参りする形式が伝えられています。

素朴でありながらも荘厳な雰囲気をたたえた木造のお堂で、中央には賽銭箱と小さな祭壇が設けられています。

素朴でありながらも荘厳な雰囲気をたたえた木造のお堂で、中央には賽銭箱と小さな祭壇が設けられています。

お堂の上部には大きなしめ縄が張られ、ここが神聖な結界内であることを示しています。

写真中央には、城山稲荷神社の由緒書きが設置され、背後には小さなお社(やしろ)が森の中にひっそりと佇んでいます。

参道は自然のままに近い形で整備されており、苔むした石段や生い茂る竹林が、神聖な雰囲気をいっそう引き立てています。

城山稲荷神社は、

・五穀豊穣

・商売繁盛

・家内安全

などを祈願する稲荷信仰に基づき、城山の守護神として祀られています。

ここまで進むと、菊池神社一帯の中でもさらに奥深い、隠れた聖域という感じがしてきます。

城山菅原神社の案内板です。

城山菅原神社の案内板です。

御祭神は「菅原道真公(すがわらのみちざねこう)」、学問の神様として有名です。

創建は不詳ですが、観世音神像台座裏に沈筆があり、古い歴史を持つことがわかります。

祭日は毎年10月25日。

肥後(熊本)の仏師・藤田銀蔵によって天満宮として再興されたという伝承もあるそうです。

境内は32坪ほどと小規模ですが、かつての氏子たちによって守られてきたことが記されています。

城山菅原神社のお社です。

城山菅原神社のお社です。

左右に掲げられた奉納旗には「敬天愛人」などの文字が見え、学問の神・菅原道真公を祀る場所であることが強調されています。

手前には、自然石にしめ縄を巻いた石碑もあり、ここでも自然信仰と神仏習合の名残を感じさせる雰囲気があります。

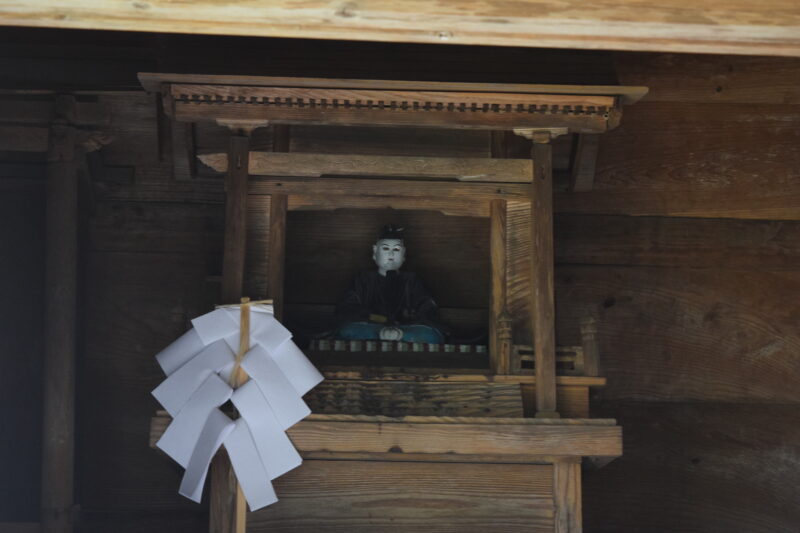

城山菅原神社内部の拝殿の様子です。

城山菅原神社内部の拝殿の様子です。

正面上には「菅原神社」と記された額が掲げられています。

中央には、菅原道真公を祀る小さな神棚(祭壇)が設置され、榊の葉と鏡が供えられ、厳かな空気が漂っています。

左右には「奉祝 天皇陛下御即位」の奉納幕も飾られており、天皇家への尊崇とともに、国家安泰・平和祈願の意味も込められていることが伝わってきます。

木製の小さな社殿の中に、黒い衣装に身を包み、正座し、手を前に揃えた姿勢の、菅原道真公が安置されています。

穏やかな表情をたたえながらも、どこか凛とした雰囲気があり、学問成就・知恵・誠実な努力を象徴する存在として丁寧に祀られています。

菊池神社のギャラリー