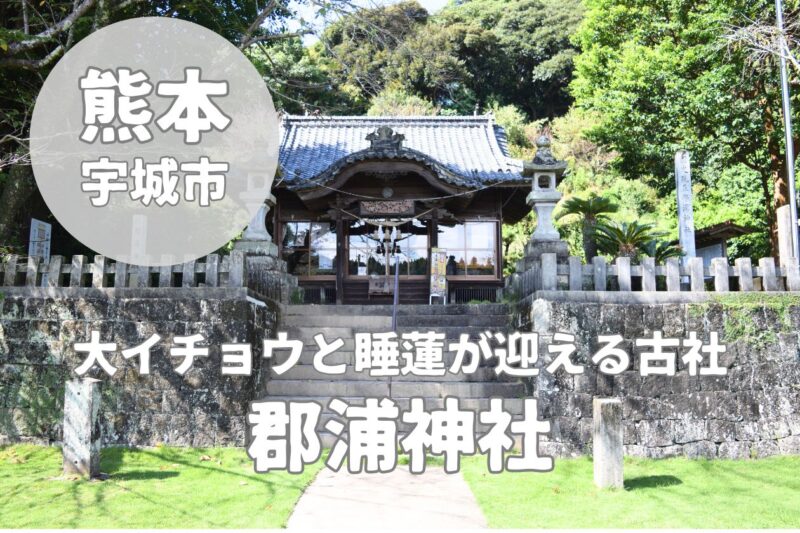

熊本県宇城市三角町・宇土半島の西側に鎮座する郡浦神社は、古来「肥後国三宮」と伝わる由緒あるお社。

平安史料『日本三代実録』に見える蒲智比咩神社の論社で、のちに天養元年(1144)に阿蘇三神を併祀したと伝わります。

境内には大イチョウや小池、特徴的な“穴の空いた石垣”など見どころが点在。

ドライブ参拝・歴史散策にぴったりの天領の鎮守です。

・「肥後国三宮」と伝わる古社。主祭神は女神・蒲智比咩命

・1144年に阿蘇三神を併祀。阿蘇四社の一角としても語られることがある

・御朱印は社務所で授与(書き置き有・要問い合わせ)/三角駅から車約10分の好アクセス

Contents

郡浦神社の概要

| 名称: | 郡浦神社 |

|---|---|

| 読み方 | こうのうらじんじゃ、こおのうらじんじゃ |

| 住所 | 〒869-3202 熊本県宇城市三角町郡浦2666 |

| 創業 | 1144年 |

| 電話番号 | 0964-54-0952 |

| 参拝可能時間 | – |

| 社務所受付時間 | 8:00〜17:00 |

| 御朱印有無 | あり |

| 駐車場 | あり(約10台ほど) |

| 例祭日 | 10月9・10日(秋季例大祭) |

| 公式サイト | – |

| 公式instagram | – |

郡浦神社のアクセス方法・行き方

・JR三角駅から車で約10分/バス約18分+「上本庄」停から徒歩約12分

・松橋ICから車で約30分

経路

三角町の中心部から国道57号線を西へ進み、「郡浦」地区の案内板が見えてきたら左折。

細い路地に入ると、すぐに『郡浦神社 300m』の手書き看板が見えてきます。

道はやや細めですが、軽自動車や普通車でも問題なく通行できます。

左手に石垣と民家が並び、右手には畑とみかんの木が見えるのが特徴です。

途中に見える「馬場公民館」が最終の目印です。

ここを過ぎて坂を上ると、右手に郡浦神社の鳥居が見えてきます。

駐車場

境内に無料駐車スペースがあります。

約10台ほど入れるため、順番に停めましょう。

郡浦神社の由緒・御祭神・御利益

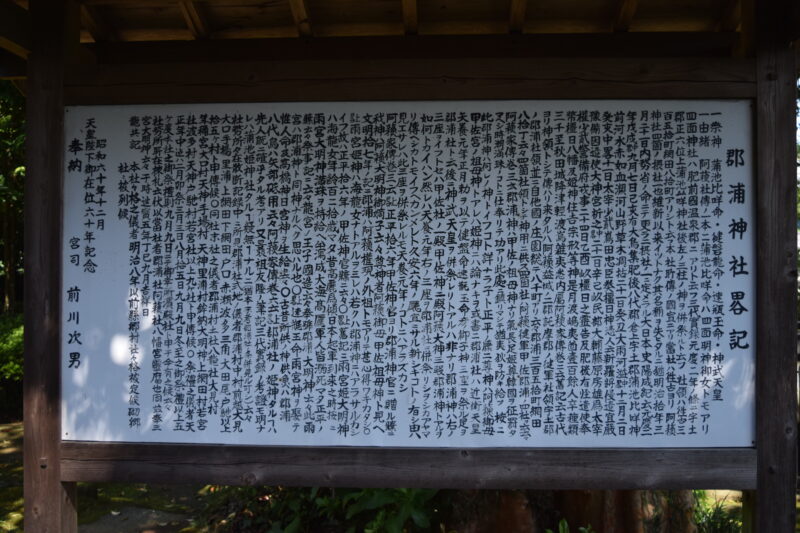

由緒・歴史

郡浦神社が肥後国三宮として古くから信仰されてきたこと、

そして蒲智比咩命(かまちひめのみこと)を主祭神とし、

阿蘇神・速瓶玉命・神武天皇らを併祀した経緯が記されています。

天養元年(1144年)の再興や、江戸期以降の修繕・祭祀継承など、

地域の人々によって守られてきた歴史の重みを伝える一枚です。

特に左端の署名「前川次男 宮司」は、昭和期に奉納記念として整備された際の宮司名であり、現在もこの記録が神社の正式な由緒案内として掲示されています。

御祭神

| 蒲智比咩命 | 海辺の里を護る女神と伝承される |

| 健磐龍命 | 阿蘇の主神・農耕守護 |

| 速瓶玉命 | 水運・航海とも縁深いと伝わる神 |

| 神武天皇 | 国家鎮護・開運の祖神 |

御利益

| ご利益 | 五穀豊穣・身体健全・海上安全・交通安全/開運招福・縁結び |

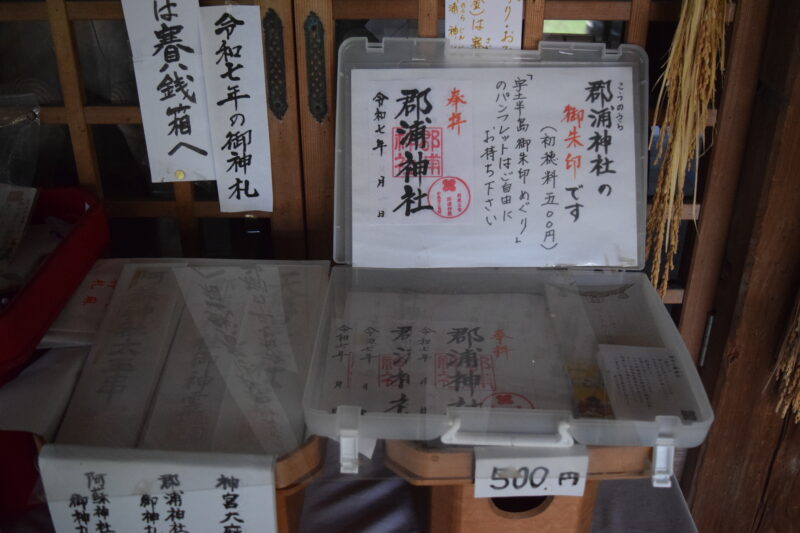

郡浦神社の御朱印

本堂内の御朱印

御朱印は本堂内にあります。

御朱印は本堂内にあります。

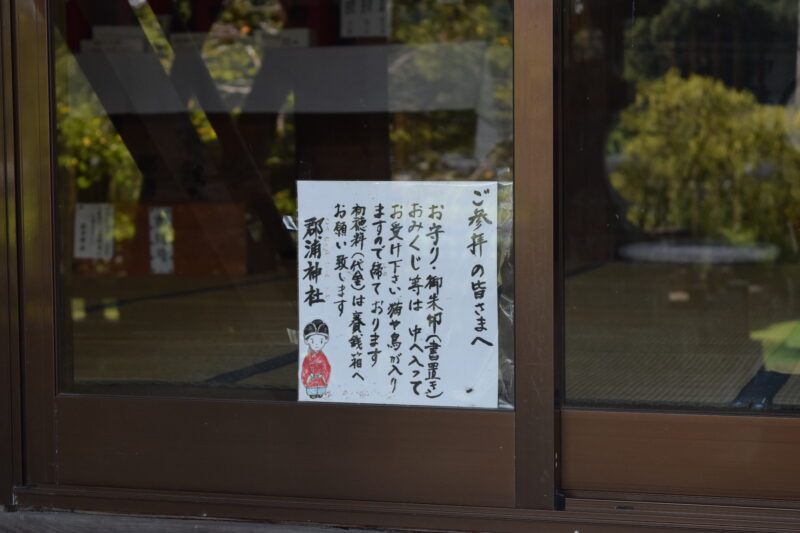

「お守り・御朱印・おみくじは社務所内の賽銭箱に初穂料を納めてお受け取りください」と記された丁寧な案内。

手書きの文字と巫女さんのイラストが温かみを感じさせ、郡浦神社の地域的な親しみやすさが伝わります。

宇土半島の神社巡りパンフレットや、郡浦神社の紹介チラシが自由に持ち帰れるよう置かれています。

宇土半島の神社巡りパンフレットや、郡浦神社の紹介チラシが自由に持ち帰れるよう置かれています。

畳敷きの静かな空間に、神札・御守・御朱印などの授与品が並ぶ簡素で清らかな本堂内です。

壁一面には奉納絵馬や額、太鼓などが見られ、地域行事でも活用されていることがうかがえます。

「郡浦神社の御朱印です 初穂料500円」と記された書き置き御朱印。

「郡浦神社の御朱印です 初穂料500円」と記された書き置き御朱印。

「宇土半島御朱印めぐり」の一社として紹介されており、地域信仰圏の一端を担っています。

お守りや御朱印などの初穂料を納める木製の賽銭箱。

参拝者が自ら手を合わせながら納める形式で、無人社務所ならではの信頼と神聖さが感じられます。

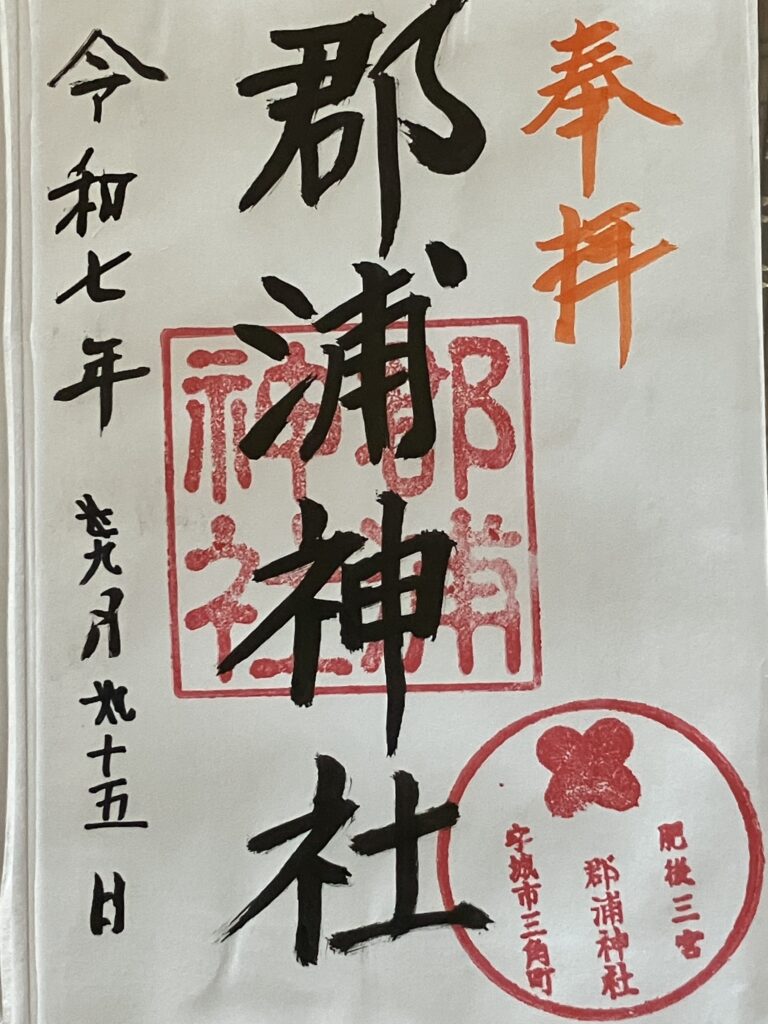

御朱印

郡浦神社の御朱印は、中央に「郡浦神社(こうのうらじんじゃ)」と力強く書かれ、朱印で神紋と社号印が押されています。

筆文字は穏やかで、海辺の社らしい柔らかさを感じる書体です。

おまもり

本堂内におみくじやお守りもあります。

頂戴したいおみくじを手に入れたら、お賽銭へ投函しましょう。

郡浦神社の境内の様子

鳥居

郡浦神社の鳥居。長い年月を経た石造の鳥居は重厚で、参道の先には静かな本殿が見えます。

注連縄が風に揺れ、神域へと一歩足を踏み入れる瞬間に厳かな気配を感じます。

本堂

階段の上に鎮座する拝殿。左右に石灯籠が並び、正面には「郡浦神社」の社号碑。

石垣で高く囲まれた境内は、まるで神域を守るように静寂を保っています。

緑の芝と石のコントラストが鮮やかで、神社全体が清々しい印象を受けます。

瓦屋根の反りと唐破風(からはふ)造りの屋根が特徴。

正面には注連縄と紙垂(しで)がかけられ、中央の賽銭箱には「奉納」の文字。

右手に立てられた看板「宇土半島 古社巡拝」は、古代より続く信仰の地であることを示しています。

拝殿の木組みや屋根の重なりを横からとらえた構図。

自然光に照らされる木肌が温かく、周囲の森と一体化したような神秘的な雰囲気。

本殿が奥に続いている様子も確認でき、境内の奥行きが感じられます。

唐破風の下に施された精緻な木彫りは圧巻。

梅や鳥を思わせる文様が彫られ、繊細ながらも力強い。

長い年月を経てもその美しさを保っており、郡浦神社が「工匠の技を伝える社」としても価値があることがわかります。

本堂内

拝殿の上部には、数多くの奉納絵馬・肖像画・掛け軸が飾られています。

特に中央の鷹の絵が印象的で、勇壮さと静けさを兼ね備えた筆致は「郡浦の守護」や「武運長久」を象徴しているようです。

また、人物画には平安〜戦国期の公家や武将が描かれており、神社の由緒や祭神に関わる奉納品と考えられます。

正面には神饌(お供え物)が整然と並べられ、両脇に「奉祝 天皇陛下御即位」の幟(のぼり)が掲げられています。

これは令和の御代替わりを祝して設けられたもので、郡浦神社が地域とともに今も生きた信仰を守っていることを示しています。

左手に見える太鼓は祭礼時に使われるもので、神事や舞の際、神を迎える「音の儀式」として重要な役割を担います。

打手水

木々の中にひっそりと佇む手水舎。

素朴な造りながらも、注連縄と紙垂(しで)が丁寧にかけられ、神聖な空間であることが感じられます。

郡浦神社の境内全体が緑に囲まれているため、清涼感のある風景として参拝者を迎えます。

石の水盤には珍しく、白い鯉の置物が2匹沈められています。

石の水盤には珍しく、白い鯉の置物が2匹沈められています。

実際の鯉のように水面に映り込む姿は美しく、まるで“清めの守り神”のような存在。

水の透明度も高く、神社が日々丁寧に手入れされていることが伝わります。

イチョウ

写真には、立派に枝を広げた2本のイチョウと説明板が写っています。

幹は太く、長年の風雨に耐えてきた姿はまさに“神木”そのもの。

背後には手水舎が見え、参拝前後にこの木の前を通ることで自然と手を合わせたくなる配置です。

郡浦神社の雄イチョウの木は乳をもっており、この乳汁を煎じて飲めば産後乳の出がよいといわれ、このことで訪れる妊婦さんが多いと伝えられます。

小池

神社の裏手に位置する小さな池は、田園風景を背景に静かに佇んでいます。

フェンス越しに水面をのぞくと、風のない穏やかな水面に空と緑が映り込み、まるで絵画のような静けさ。

この場所は、参拝後に一息つく“癒しの空間”としてもぴったりです。

睡蓮の葉の間から、小さな青紫色の花が数輪咲いています。

日差しを受けて淡く輝く花々が、水面に映る影とともに幻想的な美しさを醸し出しています。

郡浦神社の静かな境内に彩りを添える、隠れた見どころの一つです。

また小池には鯉ものんびりと泳いでいます。

穴の空いた壁

岩肌には3つほどの穴が並んでおり、長い年月を経て苔や草木に覆われています。

自然と一体化したその姿は、郡浦神社の長い歴史と信仰の深さを静かに物語っています。

太陽光が差し込む位置との対比が、神秘的な雰囲気を際立たせています。

穴の中をのぞくと、瓦片や木の破片のようなものが見られます。

これは、かつての祠の屋根材や供物の名残とも考えられ、

長い年月の中で自然と崩れ落ちたものと思われます。

郡浦神社のギャラリー