熊本県上天草市大矢野町に鎮座する「登立天満宮」は、学問の神・菅原道真公を祀る静かな天神さまです。

江戸時代に創建され、地域の守り神として長く信仰を集めてきました。

毎年7月に行われる「鷽替え(うそかえ)神事」は特に有名で、「嘘をまことに」「悪運を吉運に替える」と伝わる縁起行事として多くの参拝者で賑わいます。

海風が心地よく吹く上天草の地で、学業成就や災難除けを願う人々に親しまれる神社です。

・熊本県上天草市にある学問の神「菅原道真公」を祀る天満宮

・「鷽替え神事」で悪運を吉運に替える地域伝統行事

・受験祈願・合格祈願・学業成就にご利益がある

Contents

登立天満宮の概要

| 名称: | 登立天満宮 |

|---|---|

| 読み方 | のぼりたててんまんぐう |

| 住所 | 〒869-3602 熊本県上天草市大矢野町登立8742-1 |

| 創業 | 寛永年間(1624〜1643年頃) |

| 電話番号 | 0964-56-0347 |

| 参拝可能時間 | 24時間 |

| 社務所受付時間 | 9:00~17:00 |

| 御朱印有無 | あり(社務所にて) |

| 駐車場 | 無料・数台(参道横スペース) |

| 例祭日 | 10月25日(奉納相撲などあり)/7月24日(鷽替え神事) |

| 公式サイト | https://noboritate.my.canva.site/ |

| 公式instagram | https://www.instagram.com/noboritate_tenmangu_usokae/ |

登立天満宮のアクセス方法・行き方

- 最寄り駅: 三角駅から車で約15分

- 最寄りIC: 松橋ICから車で約1時間

経路

登立天満宮は、上天草市大矢野町の中心部・登立交差点のすぐそばにあります。

信号の向こう側には石段と鳥居が見え、通りの向こうからでも神社の存在を感じます。

駐車場へと向かう道は、緩やかな上り坂になっています。

木々に囲まれた細い道を進むと、次第に静けさに包まれ、車通りの音が遠のいていきます。

坂道の途中で、登立天満宮の石段が現れます。

こちらに軽自動車であれば1台停める余裕があります。

駐車場

境内の後に無料駐車スペースがあります。

以前までは境内に駐車できましたが、崖崩れを起こしてしまい、復帰までは駐車できない状況です。(2025年時点)

登立天満宮の由緒・御祭神・御利益

由緒・歴史

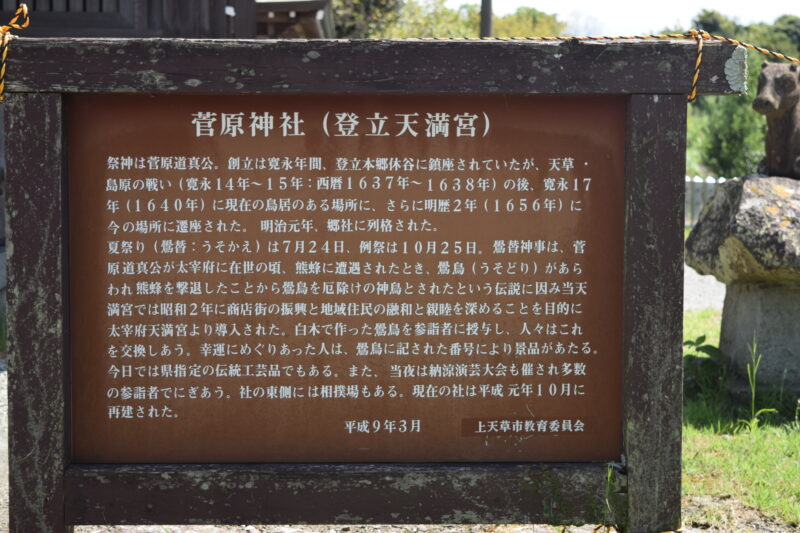

境内に設置された案内板には、登立天満宮(菅原神社)の長い歴史が詳しく記されています。

寛永年間(1624〜1643年)に創建され、のちに明暦2年(1656年)に現在地へ遷座されたこと、また7月24日に行われる「鷽替え(うそかえ)神事」や10月25日の例祭など、地域の伝統行事についても説明されています。

昭和2年には商店街の振興を目的として鷽替え神事が再興され、現在では上天草市の夏を代表する行事として親しまれています。

御祭神

| 菅原道真公 | 登立天満宮の御祭神は、学問・文筆・智徳の神として知られる菅原道真公。平安時代に実在した道真公は、幼少のころから卓越した学識を持ち、朝廷では右大臣にまで昇進した才人。しかし、政争に巻き込まれ、無実の罪で遠く太宰府へ左遷されるという数奇な運命を辿る。その無念の生涯を経て、後に道真公の清らかな魂は「天神さま」として祀られるようになり、登立天満宮もその御神徳を受け継ぐ天満宮のひとつ。 |

御利益

| ご利益 | 学業成就・受験合格・災難除け・家内安全・心願成就 |

登立天満宮の御朱印

社務所

登立天満宮の社務所へ続く道は、国道266号線から少し入った住宅街の中にあります。

石畳の坂道を登ると、左手に「登立天満宮社務所」と書かれた立て札が見えます。

地元の人でないと少し分かりづらい場所ですが、白い看板が目印です。

社務所は、神社の管理や御朱印・お守りの授与を行う場所。

瓦屋根の日本家屋で、玄関前には小さな国旗と注連縄が掛けられ、清らかな空気を感じさせます。

入り口の右手にチャイムがあるため、御朱印やお守り受領したい際には、押しましょう。

社務所の中には、美しい木彫り細工の衝立(ついたて)が置かれています。

花々が浮き彫りにされた彫刻は、神社の歴史とともに受け継がれてきた職人の技を感じさせます。

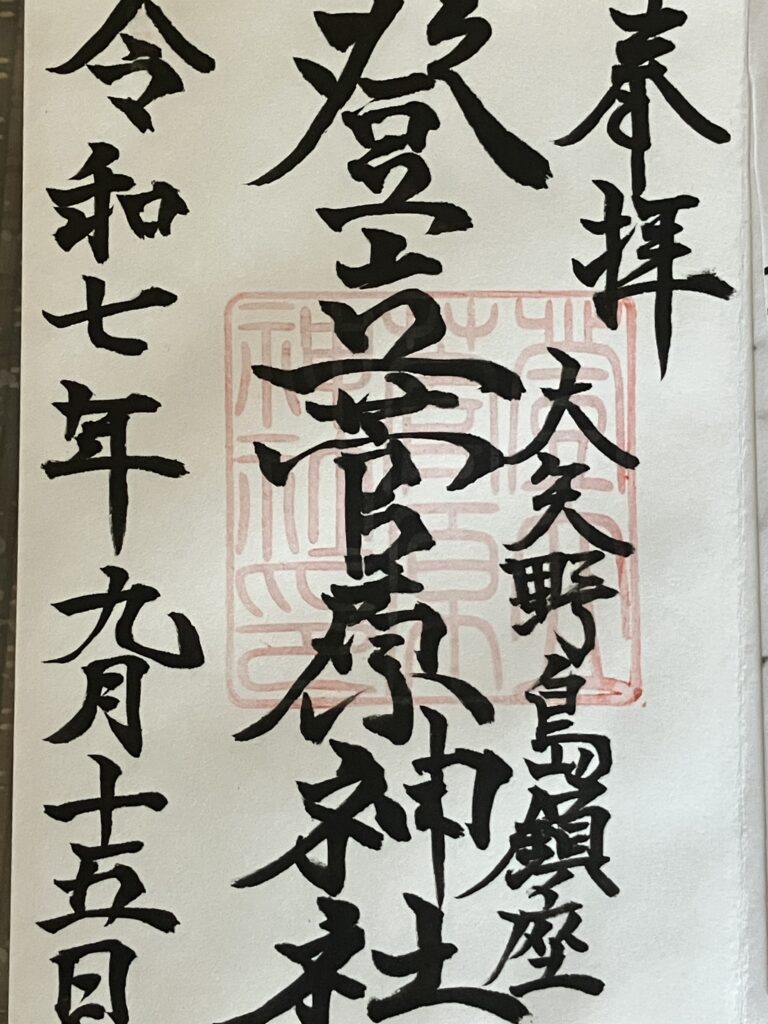

御朱印

登立天満宮の御朱印は、社務所でいただける落ち着いた墨書の印章です。

中央に「登立天満宮」と力強く揮毫され、右上には天神さまを象徴する梅の朱印が押されています。

素朴ながらも温かみのある御朱印で、学問の神・菅原道真公を祀る神社らしく、筆の流れから知恵と気品を感じます。

御朱印帳を持参して参拝する際には、事前に社務所受付時間を確認しておくと安心です。

お守り

室内には木製の授与台があり、さまざまなお守りが丁寧に並べられています。

学業成就や合格祈願、交通安全などの守り札がそろい、訪れる人の願いに寄り添うように配置されています。

学業成就・合格祈願のお守りが人気。受験シーズンには県内外からの参拝者も多いです。

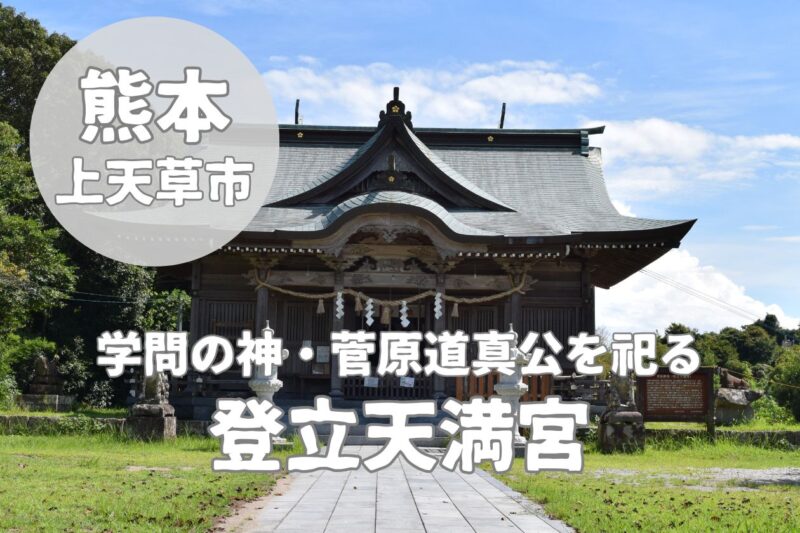

登立天満宮の境内の様子

参道前鳥居

登立天満宮の象徴ともいえるのが、この堂々とした石造りの鳥居です。

苔むした石の質感からも、長い年月の歴史が感じられます。

鳥居をくぐると、真っすぐに伸びる石段が本殿まで続きます。

両脇には灯籠が並び、緑の木々が参道を包み込むように生い茂っています。

石段を登りきると、木造の楼門が現れます。

屋根の下には白い紙垂が垂れ、静寂の中に張り詰めた清々しさがあります。

この門をくぐる瞬間、外界の喧騒から切り離され、まさに“神域”へと足を踏み入れる感覚になります。

登立天満宮の拝殿は、木の温もりを感じる荘厳な造り。

美しい曲線を描く屋根が印象的で、中央には注連縄と鈴が掛けられています。

手前の参道は丁寧に石畳が敷かれ、両脇には白い灯籠が並んでいます。

参道前狛犬

登立天満宮の拝殿前には、対となる一対の狛犬が鎮座しています。

苔むした石肌と風化した質感が、長い年月を物語り、神社の歴史の深さを感じさせます。

阿形(あぎょう)の狛犬は口を開き、外の邪気を祓うような力強い表情。

一方の吽形(うんぎょう)は口を閉じ、内なる平穏と守護を象徴しています。

どちらも堂々とした姿で参拝者を見守り、登立天満宮の静かな境内に凛とした気を漂わせています。

本堂

登立天満宮の拝殿は、木の温もりを感じる美しい造りで、格式と清らかさが調和しています。

中央には大きな鈴と注連縄が掲げられ、参拝者はその下で心を込めて祈りを捧げます。

社殿内部には、梅の花をあしらった幕や神具が整然と並び、学問の神・菅原道真公を祀るにふさわしい厳かな雰囲気に包まれています。

拝殿横には、破魔矢やお守りなどを入れるお焚き上げする場所があります。

案内板には社務所への地図も掲示され、初めて訪れる方でも迷うことなくお参りできます。

境内全体が清々しく整えられ、天神さまの加護を静かに感じられる場所です。

絵馬

また、木製の絵馬掛けには学生や親御さんの想いが込められた絵馬が並び、地域の信仰の深さを感じさせます。

菅原道真公の絵馬から、学問に強い神社であることを感じさせます。

手打水

参道を登り、拝殿へ向かう途中にあるのが、木造の手水舎です。

参道を登り、拝殿へ向かう途中にあるのが、木造の手水舎です。

落ち着いた瓦屋根の下には、石造りの手水鉢が据えられ、訪れる人が心身を清めてから参拝できるようになっています。

石の鉢には龍を模した装飾が施され、長い年月を経てなお趣のある風合いを残しています。

周囲には木漏れ日が差し込み、清らかな水音とともに静寂が流れる心落ち着く空間です。

本堂前狛犬

拝殿の正面にも、堂々と構える一対の狛犬が参拝者を出迎えます。

拝殿の正面にも、堂々と構える一対の狛犬が参拝者を出迎えます。

こちらの狛犬は、社殿前ということもあり、特に保存状態が良く、均整の取れた造形が美しいのが特徴です。

片方は玉を抱え、もう一方は口を開いて力強く天を仰ぐ姿。どちらも境内の守護としての誇りを感じさせます。

石肌には年月を経た苔がうっすらと付き、晴天の光を受けて柔らかく輝いていました。

牛の記念碑

拝殿の脇には、天神さまを象徴する「撫で牛」の石像があります。

拝殿の脇には、天神さまを象徴する「撫で牛」の石像があります。

天満宮ではおなじみの存在で、「自分の体の悪いところを撫でてから、この牛の同じ場所を撫でると良くなる」と伝えられています。

登立天満宮の撫で牛も長い年月を経ており、石肌には参拝者の手によるなめらかな艶が残ります。

静かな境内の中で、優しい眼差しを向けるように鎮座する撫で牛は、学業成就だけでなく、健康祈願や心の安寧を願う人々にも親しまれています。