熊本県阿蘇郡高森町にある「草部吉見神社(くさかべよしみじんじゃ)」は、日本でも珍しい“下り宮”として知られる古社です。

神武天皇の皇子・日子八井命が大蛇を退治し、この地に宮居を定めた場所。

そんな壮大な伝承を持ち、静寂に包まれた参道を石段で降りてゆくと、森の奥に凛とした社殿が現れます。

阿蘇の外輪山の麓、自然の神秘を感じながら参拝できるこの神社は、「厄除け」「健康祈願」「縁結び」などのご利益でも親しまれ、御神木・不老泉などの見どころも魅力です。

この記事では、草部吉見神社の歴史・御祭神・御朱印・境内の様子まで詳しく紹介します。

・鳥居から石段を降りて参拝する“日本三大下り宮”

・神武天皇皇子・日子八井命を祀る古社

・御神木や清らかな湧水「不老泉」など境内が見どころ

Contents

草部吉見神社の概要

| 名称: | 草部吉見神社 |

|---|---|

| 読み方 | くさかべよしみじんじゃ |

| 住所 | 〒869-1811 熊本県阿蘇郡高森町草部2175 |

| 創業 | 孝霊天皇3年(紀元前288年)※社伝 |

| 電話番号 | 0967-64-0355 |

| 参拝可能時間 | 24時間 |

| 社務所受付時間 | 不明 |

| 御朱印有無 | あり |

| 駐車場 | あり |

| 例祭日 | 7月31日 |

| 公式サイト | – |

| 公式instagram | – |

草部吉見神社のアクセス方法・行き方

・高森町役場から車で19分

・山都町役場から車で46分

バス停

草部吉見神社の前には、産交バスのバス停があります。

神社前には時刻表が置いてます。

令和7年7月1日改正時点の場合、月・木で2便しか出ていないため、バスで向かう場合は注意が必要です。

駐車場

駐車場は鳥居前にあります。

車は約10台ほど駐車が可能です。

また駐車場にはトイレの案内もあり親切です。

近場に3箇所のトイレがあります。

もし鳥居前の駐車場が埋まっていた場合、草部郷土資料館に駐車すると良いです。

こちらも約10台ほど駐車が可能です。

草部吉見神社の由緒・御祭神・御利益

由緒・歴史

神武天皇の第一皇子・日子八井命(国龍神)が、高千穂より五ヶ瀬川に沿ってこの地に入り、池に棲んでいた大蛇を退治したという神話が伝わります。

その池を埋め宮居を構えたことが創祀の起源とされ、館を草で束ねて囲ったことから、この地を「草部」と呼ぶようになりました。

さらに「ここは良き宮の地」と称賛され、「吉見」の名を冠するようになったと伝えられています。

社殿は鳥居より百数十段下った低地に鎮座し、宮崎・鵜戸神宮、群馬・一之宮貫前神社と並び、“日本三大下り宮”のひとつに数えられます。

御祭神

| 彦八井耳命 | 初代天皇である 神武天皇 の第一皇子とされ、東征の折にこの草部の地に入り、池に棲んでいた大蛇を退治して宮居を定めたという伝承。この神が「国龍神」「草部吉見神」とも呼ばれ、この地を「草壁(=草で壁を葺いた宮)」と称したことから「草部(くさかべ)」の地名が生まれたとも伝わる。神社では、社殿が「下り宮」として鳥居より石段を下りた場所にあるという独特の構造とともに、この神の「大蛇退治」「宮居定め」の神話と強く結びついて紹介。 |

| 健磐龍命 | 日子八井命の子あるいは甥とされ、阿蘇の地・山を治められた神とされる。特に、阿蘇地方においてこの神が「阿蘇山の神」「開拓・鎮護の神」として信仰されており、草部吉見神社でも「日子八井命とともに内に九州鎮護・外に東征の役割を担った」と紹介。この神を祀ることによって、地域の開拓・豊穣・土着の自然と王朝勢力との結びつきが象徴されており、参拝者は「山神」「龍神」としての気配を感じる場所となる。 |

| 阿蘇都比咩命 | 日子八井命の女神であり、健磐龍命の妃とされる神。このように、草部吉見神社では「父=日子八井命」「その子・子孫=健磐龍命」「娘=阿蘇都比咩命」という神の系譜・関係性が語られ、単なる一柱信仰ではなく家系・地域の歴史・神話が重ねられているのが特徴。参拝する際には、この女神が「調和・結び」「地域の家系・氏族の結びつき」を象徴。 |

御利益

| ご利益 | 健康長寿・厄除け・縁結び・水の浄化・再生 |

草部吉見神社の御朱印

社務所

境内の左手側には、落ち着いた雰囲気の社務所があります。

建物の前には注連縄が張られており、神域としての厳かな空気が感じられます。

右側には授与所の小窓があり、御札やお守りの授与に使われていると思われます。

御札・お守りの案内文内容によると、授与品は賽銭箱横のテーブルに置かれているほか、問い合わせ用の電話番号も記されています。

常時社務所が開いていない時に、必要な場合は電話で対応してもらう形となります。

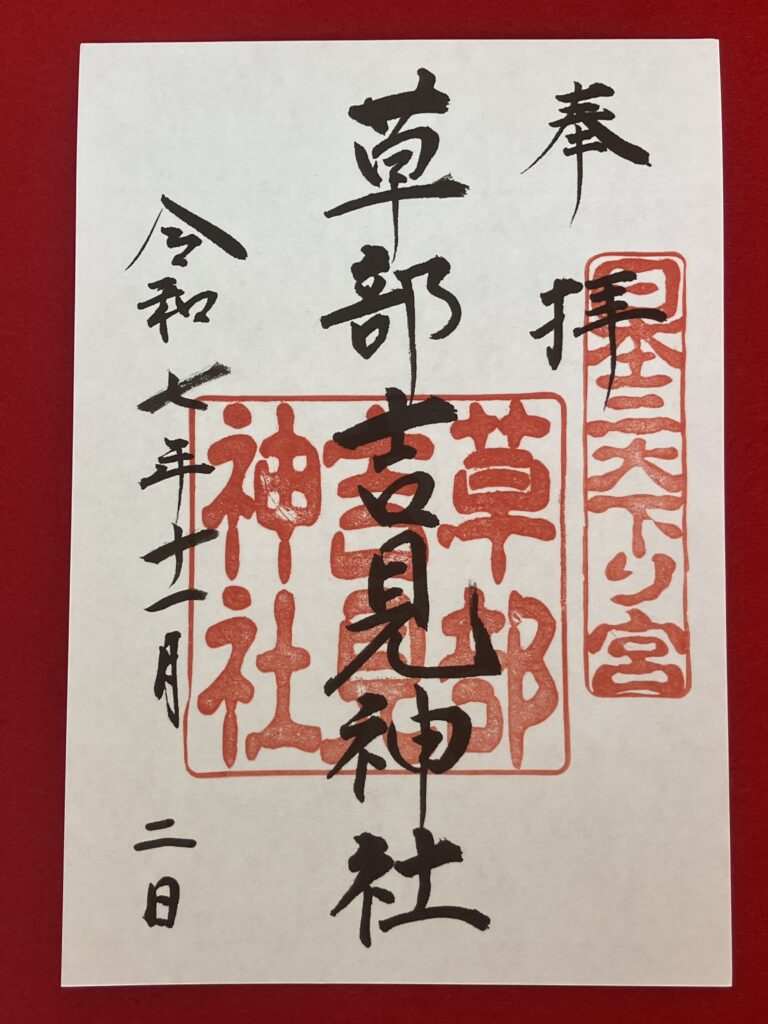

御朱印

御朱印や参拝帳、消毒液などが置かれた簡易な授与スペースです。

御朱印は書き置きタイプで、1枚300円を賽銭箱へ納めるよう案内されています。

ノートには参拝者が記入できる芳名帳があり、参拝者は順番に名簿へ記載していました。

草部吉見神社の「書き置き御朱印」です。

中央に朱印が押され、神社名や日付が記された比較的シンプルなデザインとなっています。

またメッセージ用紙やペンも添えられており、参拝者が自由に記載して持ち帰れるよう整えられていました。

パンフレット

草部吉見神社のパンフレット配布用ケースです。

草部吉見神社のパンフレット配布用ケースです。

拝殿近くの机の上に透明のケースが置かれ、その中には神社の案内パンフレットが収められています。

ケースの上には「パンフレット ご自由にお持ちください」と書かれた紙が貼られており、参拝者が気軽に持ち帰って神社の由緒や見どころを学べるよう配慮されています。

境内案内のパンフレットは御由緒・祭神・境内案内図がまとめられており、草部吉見神社の歴史や参拝ルートが把握しやすい構成です。

草部吉見神社の御由緒(由来)を説明しています。

創建年代や祭神、阿蘇神族に関する伝承について記されており、神社の神格や成立背景を学ぶことができます。

草部吉見神社の祭神や由緒についてまとめられた説明面。

社伝に残る「日子八井命による大蛇退治」や、阿蘇神族との関係、草部の地名由来などが簡潔に記され、神社の歴史的背景を知ることができる内容です。

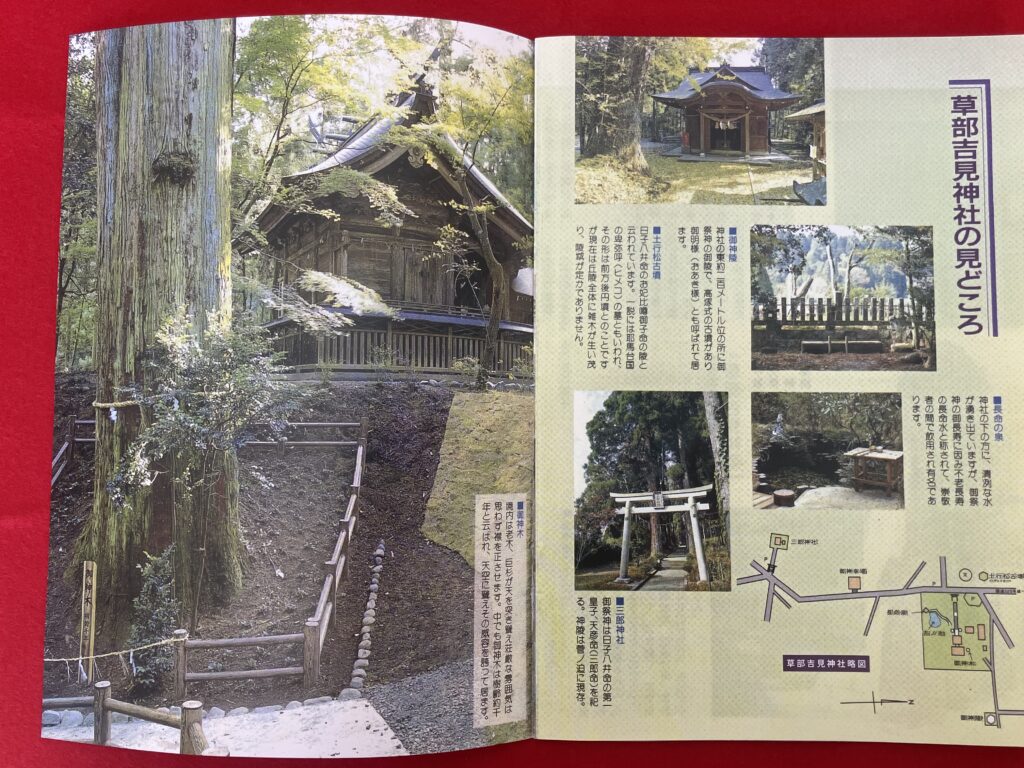

境内に点在する見どころを写真付きで紹介した案内面。

本殿・拝殿・御神木をはじめ、塩井社や不老泉といった水の信仰スポットまで、神域をめぐる上で押さえておきたい名所が一覧でわかりやすくまとめられています。

鮮明な写真付きのため、参拝前に巡拝ルートをイメージでき、実際に歩く際にも心の準備ができるガイドとして役立ちます。

草部吉見神社の境内の様子

鳥居

木々に囲まれた参道入り口に、大きな石造りの鳥居が立っています。

木々に囲まれた参道入り口に、大きな石造りの鳥居が立っています。

左右には狛犬や石灯籠が並び、厳かな神域への入り口として存在感があります。

鳥居の向こうには、草部吉見神社へと“下って”いく参道が続き、ここが日本三大下り宮の一社であることを実感できます。

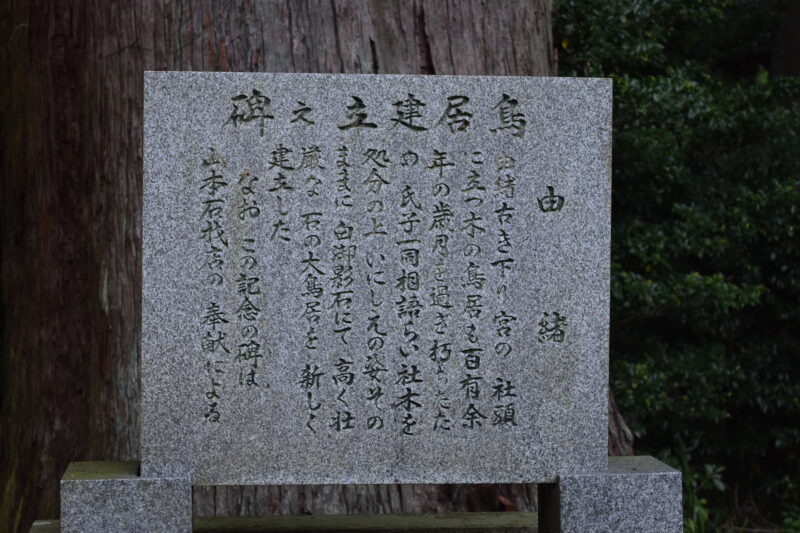

鳥居の由来を紹介する石碑で、老朽化した木製の鳥居を改め、石造の大鳥居として再建した旨が刻まれています。

一族や関係者の協力により、立派な鳥居が建立されたことを伝える記念碑です。

建立の経緯を知ることで、この鳥居が地域の大切な信仰拠点であることが感じられます。

狛犬

鳥居前には口に玉をくわえた狛犬が、参道を守るように堂々と据えられています。

鳥居前には口に玉をくわえた狛犬が、参道を守るように堂々と据えられています。

細やかな彫り込みが施され、力強さと愛嬌を併せもつ表情が印象的です。

やや落ち着いた表情の狛犬が台座に鎮座し、境内の厳かな空気を引き締めています。

体躯はがっしりとして安定感があり、阿形と対になる一対として参道を守護している様子がうかがえます。

ちなみに周囲には下りの参道に対する注意書きの立て札があり、訪れる人への配慮が感じられます。

下りの参道

両脇に大木が立ち並ぶ中、石段が下へと続いている参道。

両脇に大木が立ち並ぶ中、石段が下へと続いている参道。

参道の下方には社殿が見え、鳥居から低地へ向かっている構造で、典型的な「下り宮」の形式を示しています。

この構造はこの 草部吉見神社 が “鳥居よりも社殿が低い場所に鎮座” する珍しい神社の一つです。

石段の上から社殿を見下ろすアングルで、長い階段を降りた先に本殿があるのがよくわかります。

多くの神社が「参道を上る」設計なのに対し、草部吉見神社は「下る」参道を持つ点が注目されており、観光・文化的にも“珍しい”構造として紹介されています。

参道脇に手すりが設けられているため、降り・登りどちらも安全配慮がされているようです。

雨天時などは足元注意してください。

打手水

木々に囲まれた静かな一角に、木造の屋根がかかった手水舎が佇んでいます。

中央には苔むした手水鉢が据えられ、奥には小さな鳥居が見えることから、この場所が神域の入口であることを感じさせます。

手水鉢の縁には、石で彫られた龍が口から清水を吐き出し、竹樋を伝って水面へと流れ落ちています。

長い年月を重ねた石の質感が味わい深く、自然と共にある古社ならではの静けさが漂います。

参拝者はこの澄んだ水で手と心を清め、社殿へと向かいます。

本堂

正面から捉えた拝殿は、深い森に抱かれるように静かに佇み、重厚な屋根が柔らかな曲線を描いています。

紫の幕には社紋が掲げられ、中央には太く立派な注連縄が張られ、結界として神域を守っています。

拝殿脇から奥の本殿へ続く回廊が、静寂の中へ誘うように伸びています。

古い木材が時を重ねて深みを帯び、神聖な空気を強く感じさせる佇まいです。

まわりには背の高い杉が立ち並び、木々に守られるように本殿が鎮座している様子が印象的です。

本殿の外壁には、竹を象った精巧な彫刻がほどこされ、職人の技と祈りが伝わってきます。

風雨にさらされた木肌は落ち着いた風合いを見せ、長い歴史を静かに物語っています。

御神樹

境内の斜面に堂々と根を張る巨大な杉。

幹は太く、長い年月を生きてきたことを感じさせる深い色合いで、根元には注連縄が巻かれ、神聖な存在として大切にされていることが伝わります。

御神木から折れた枝が安置されている場所で本堂横にあります。

太い枝が屋根下に祀られ、「御神木の枝」と記された木札が添えられています。

枝は朽ちた状態でありながら、かえってその時間の重みが伝わり、いまも力を宿しているかのように静かに立っています。

塩井社水源

「塩井社」と記された鳥居が、森の奥へ進む門として立っています。

しめ縄と紙垂が張られ、鳥居の足元には「不老長寿の水」と書かれた案内板が添えられています。

ここから先が神聖な湧水地であることを明確に示す象徴的な入り口になっています。

簡素な屋根付きの建物が、水源を保護するようにひっそりと佇んでいます。

周囲の草木が建物に寄り添うように生い茂り、自然と一体化した空気をつくり出しています。

手前には柵や橋が見え、水源へと案内する導線が整えられています。

斜面の一角に建つ覆屋が、湧水源を守るようにしっかりと覆っています。

覆屋の内部には段状に組まれた木材が見え、湧水が大切に管理されている様子が伝わります。

木柵の内側にある湧水は、年月を経た丸太に囲まれ、水の底には多くの石とお賽銭が沈んでいます。

祈願の気持ちが積み重なった静かな水の空間で、澄んだ水面には柔らかく光が揺れています。

草が生い茂る一角に、小さな湧き水が流れ出る石枠が見えます。

細い竹筒から静かに水が注がれ、その周囲には注連縄が張られており、神聖な場所であることが示されています。

細い小道が水へと導くように伸び、静かな祈願の場を形づくっています。

苔むした石枠の湧き水には竹筒から清水が注ぎ、静かに水面が揺れています。

石囲いの内側には多くのお賽銭が沈んでおり、訪れた人々の祈りが積み重なる様子が伝わります。

脇には金属カップが置かれ、この水が飲用として扱われていることが伺えます。

湿地の広がる一帯の奥に、小さな橋と覆屋が見え、湧水へと続く道が伸びています。

苔むした狛犬(龍神の像)の姿が周囲を見守るように立ち、この地が古くから信仰されてきたことを象徴しています。

深い森に囲まれた参道が続き、湿った小道がゆるやかに奥へと伸びています。

周囲には苔が広がり、静寂の中で自然の息遣いだけが聞こえるような雰囲気です。

訪れる人は、境内の周りにある小道を通って水源をひと巡りできるようになっています。

休憩所

木造の休憩所「吉見庵」です。

木造の休憩所「吉見庵」です。

参拝者がひと息つける、静かな憩いの場となっています。

休憩所の内部は、テーブルとベンチが設置されています。

窓からは木々が見え、森に包まれたような穏やかな空気が漂います。

壁には神社に関する写真が掲示されており、地域文化が感じられます。

壁に掲示された「草部十景詠歌」の額が中心に写っています。

吉見社杉や矢筈岳など、地域の名所が詠まれ、風雅な趣を伝えています。

室内に祭礼日を示す札や、神社行事の写真が並んでいます。

地域の人々が祭りを大切に受け継いでいる様子が伝わります。

殿楽神

「殿楽神(でんがくしん)」と記された舞台のような建物です。

祭事や奉納行事の際に使用される神楽殿と思われ、正面が大きく開かれた造りが特徴です。

境内

草部吉見神社の境内全景です。

正面~左奥には拝殿があり、右側には神楽殿と思われる建物が並び、広く開けた境内スペースが見渡せます。

境内のまわりは深い杉木立に囲まれ、中央付近には参拝者の姿があり、観光客にも親しまれている様子が伝わります。

砂利敷きの境内は広く開放的で、木々の緑が建物の木造建築と調和し、自然の中に溶け込んだ景観です。

上りの参道

本堂から石段が一直線に天へ向かって伸び、まるで森の奥へと導かれる参道の入口を切り取ったイメージがします。

本堂から石段が一直線に天へ向かって伸び、まるで森の奥へと導かれる参道の入口を切り取ったイメージがします。

両脇を固める灯籠と奉納旗が、ここが特別な場所であることを静かに告げています。

参道の中ほど、両脇の灯籠が整然と並び、石畳の道と険しい石段が神域への道のりを象徴します。

斜面は苔や草に覆われ、長い年月を経て育まれた自然の力が静かに宿っているようです。

草部吉見神のギャラリー