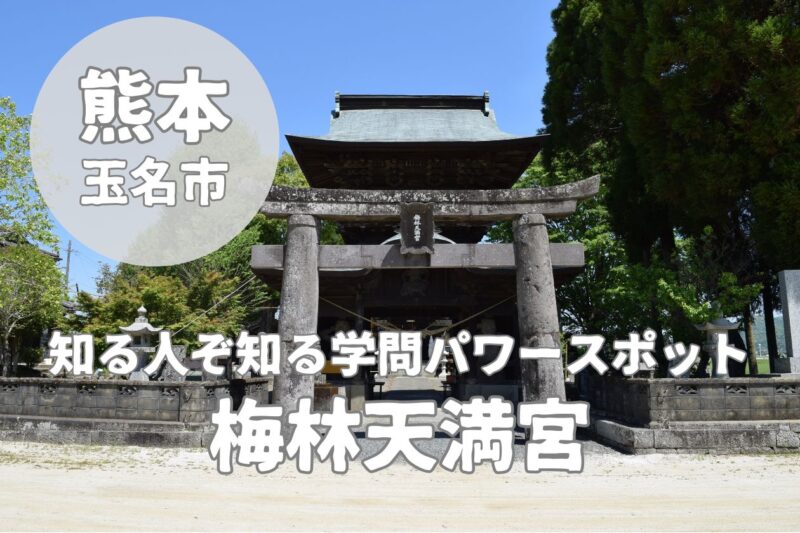

熊本県玉名市の静かな里に、千年以上の歴史を持つ梅林天満宮があります。

太宰府天満宮から菅原道真公の御分霊を勧請し、学問の神さまとして長く信仰されてきたこの神社は、春になると梅の花が咲き誇り、まるで道真公を偲ぶように境内がやさしい香りに包まれます。

そしてもうひとつの見どころが、毎年11月に行われる流鏑馬(やぶさめ)神事。

疾走する馬上から矢を放つ迫力の儀式は、熊本県指定の重要無形民俗文化財にもなっています。

本殿・拝殿・楼門・鳥居はいずれも国登録有形文化財。

その歴史的価値と、学業成就・合格祈願のご利益を求めて、受験シーズンには県内外から多くの参拝者が訪れます。

香り立つ梅、伝統の流鏑馬、そして学びへの祈り。

今回は、そんな熊本を代表する天満宮「梅林天満宮」の魅力をじっくり紹介します。

・太宰府天満宮の分霊を祀る、熊本屈指の学問神社

・流鏑馬神事が行われる「熊本県指定無形民俗文化財」

・本殿・楼門・鳥居が国登録有形文化財に指定される歴史的社

Contents

梅林天満宮の概要

| 名称: | 梅林天満宮 |

|---|---|

| 読み方 | ばいりんてんまんぐう |

| 住所 | 〒865-0046熊本県玉名市津留499 |

| 創業 | 承平6年(936年) |

| 電話番号 | 096-857-8234 |

| 参拝可能時間 | 24時間 |

| 社務所受付時間 | 8:00〜18:00 |

| 御朱印有無 | あり |

| 駐車場 | あり(無料・境内横に十数台) |

| 例祭日 | 11月25日(例大祭・流鏑馬神事) |

| 公式サイト | 公式サイト |

| 公式instagram | なし |

梅林天満宮のアクセス方法・行き方

・JR玉名駅から徒歩約25分(タクシーで約5分)

・南関IC(九州自動車道)から車で約15分

経路

玉名市津留の国道沿いにある梅林天満宮への入り口付近。

青空と田園風景が広がる中、遠くに社殿の屋根が見え始めます。

国道から神社方向を望む風景。

中央に流鏑馬の看板が立ち、左手には神社へ続く参道入口が確認できます。

参道入口に設置された、梅林天満宮の象徴ともいえる流鏑馬(やぶさめ)神事の案内看板。

騎手が疾走しながら矢を放つ姿が描かれています。

新幹線高架を横目に進む、梅林天満宮への参道。田園の中に延びる白い砂道が、社叢(木々の茂み)へと続いています。

駐車場

九州新幹線の高架沿いに続く白砂の道。

左手に線路、右手に古い石垣が並び、神社の近さを感じさせます。

梅林天満宮の奥にある住宅地の細い道。

周囲には地元の家屋と石垣が並び、参道の生活感と地域の温かさが感じられます。

住宅の合間から梅林天満宮の社殿が姿を現します。

駐車場は奥の方から右折で入ることができます。

梅林天満宮の由緒・御祭神・御利益

由緒・歴史

梅林天満宮は、平安時代の承平6年(936年)に創建された、熊本県内でも屈指の古社です。

太宰府天満宮から菅原道真公の御分霊を勧請して祀ったのが始まりとされ、

「学問の神様」として地域の学生や受験生から厚い信仰を集めています。

かつては「梅林山安楽寺天満宮」と呼ばれ、戦国時代に一度焼失したものの、

江戸期に再建され、現在の社殿・楼門・鳥居はいずれも国登録有形文化財として指定。

また、例大祭で奉納される流鏑馬(やぶさめ)神事は、熊本県の重要無形民俗文化財にも登録されています。

春には境内に咲く梅が香り立ち、「梅林」の名にふさわしい美しさを見せます。

御祭神

| 菅原道真公 | 梅林天満宮も菅原道真公の不遇な運命の流れを受け継ぐ一社で、菅原道真公の「学問・誠実・努力」の精神を今に伝えている。境内には天満宮ならではのなで牛があり、「頭を撫でると知恵を授かる」「体の悪い部分が癒える」との信仰が息づく。 |

御利益

| ご利益 | ・学業成就・合格祈願・書道・芸道上達・厄除開運・交通安全 |

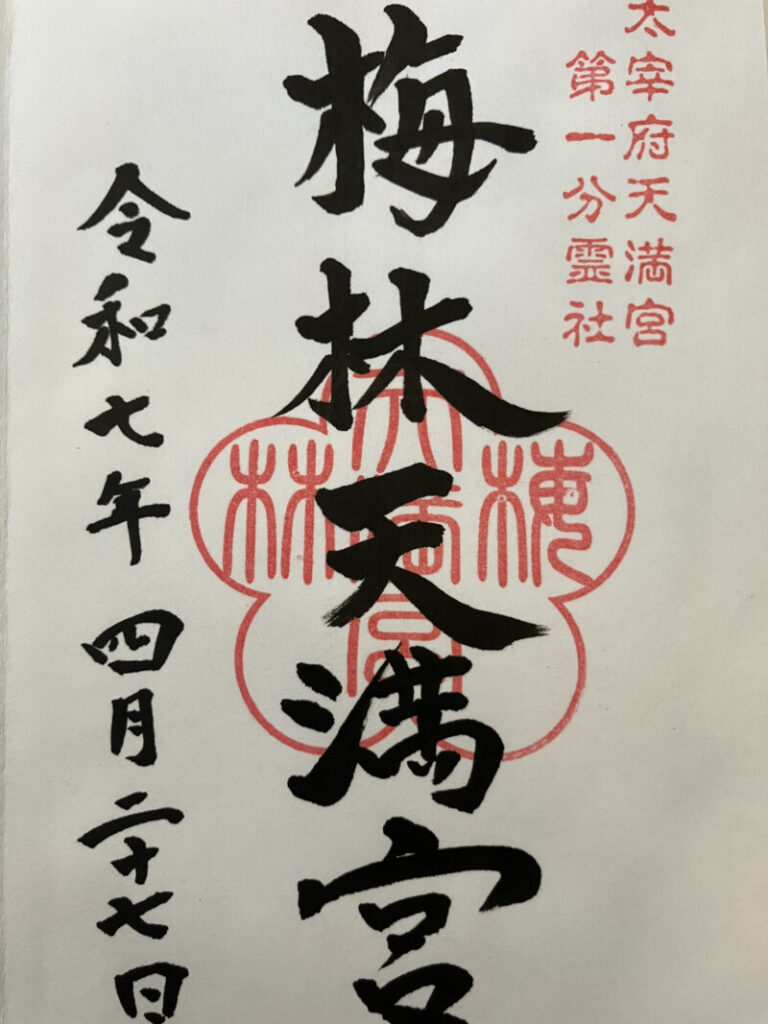

梅林天満宮の御朱印

社務所

社務所は境内左手にあり、受付時間内であれば常時御朱印やお守りの授与を行っています。

穏やかな宮司さんが対応してくださり、参拝後の余韻に浸れる静かな場所です。

御朱印

梅林天満宮の御朱印は、中央に力強く「梅林天満宮」と墨書され、背景には梅の花をかたどった朱印が押されています。

右上には「天宰府天満宮第一分霊社」とあり、学問の神・菅原道真公を祀る全国の天満宮の中でも、由緒ある分霊社のひとつであることを示しています。

お守り

–

梅林天満宮の境内の様子

鳥居

梅林天満宮の正面に立つ石造りの鳥居は、長い年月を経てもなお重厚な佇まいを保っています。

鳥居の先には、見事な彫刻が施された楼門(ろうもん)が構え、左右には随神像(ずいしんぞう)が睨みをきかせ、神域を守護しています。

鳥居に掲げられた社号額には「梅林天満宮」の文字が刻まれ、訪れる人を神聖な空間へと導きます。

楼門

江戸時代に建てられたこの楼門は、熊本県内でも数少ない精巧な木造門のひとつで、国登録有形文化財に指定。

左右には随神像(古くは仁王像と呼ばれる守護神)が立ち、悪疫退散の象徴ともされ、学問の神を守護する意味を持ちます。

楼門内に設置された、天満宮例祭「梅林まつり」の紹介パネル。

毎年11月に行われる流鏑馬神事や、地元の子ども太鼓奉納の様子が写真で紹介されています。

梅林天満宮の伝統行事「流鏑馬」は、太宰府天満宮の流れを汲む神事。五穀豊穣や無病息災を祈り、地元住民と一体となって受け継がれてきました。

楼門の内側に設けられたおみくじ台。開運みくじ・勾玉みくじなどが並び、参拝者が自由に引くことができます。

勾玉みくじは、学問成就の象徴として人気です。

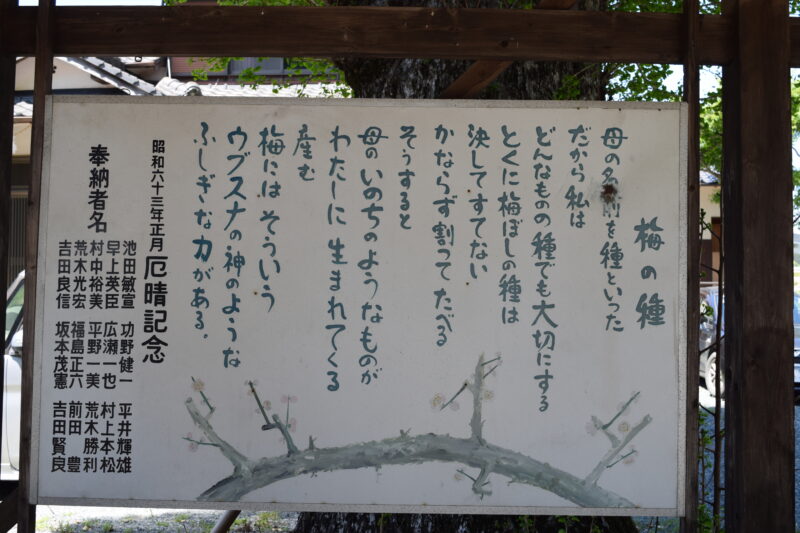

打手水

境内に入ってすぐ左手にある、瓦屋根の手水舎。

木造の趣ある造りで、奥には「梅の種」についての言葉と「手水のつかいかた」の案内板が掲げられています。

「梅にはウブスナ(産土)の神のようなふしぎな力がある」

この一節は、梅林天満宮が“学問成就”だけでなく“生命と再生の神”としても信仰されてきたことを伝えています。

竹が渡された手水鉢は、中央に梅紋(天神紋)が刻まれています。

シンプルながら格式を感じる石造りで、古くから参拝者の手を清めてきた歴史を物語ります。

本堂

梅林天満宮の本殿は、天満宮らしい荘厳さと温かみを兼ね備えた木造建築です。

入母屋造(いりもやづくり)の屋根が優美な曲線を描き、正面の唐破風(からはふ)には繊細な彫刻が施されています。

賽銭箱の上には「社務所に在宅しております」との案内があり、御朱印やお守りを丁寧に授与していただけます。

境内の左手に社務所があるため、御朱印やお守りを求める方は伺うと良いです。

社殿の周囲には、平安の雅(みやび)を感じさせる色鮮やかな歌人絵札が飾られ、文学や和歌の神としての一面を象徴しています。

学問の神・菅原道真公を祀る天満宮らしく、拝殿の軒下には『百人一首』の歌人たちがずらりと描かれており、訪れる人の目を楽しませてくれます。

狛犬

楼門の前に構える一対の狛犬は、梅林天満宮の守護として長い年月にわたり境内を見守ってきました。

石造りで、丸みを帯びた優しい表情が特徴的。

苔むした台座が年月の重みを感じさせます。

左右の狛犬は「阿(あ)」「吽(うん)」の形を取り、それぞれ口を開け閉じして宇宙の始まりと終わりを象徴しています。

背景には田園風景が広がり、まるで自然と一体となって神域を守っているよう。

熊本県内でも珍しい、江戸期の石工による作風といわれています。

三猿(見ざる・聞かざる・言わざる)

境内の木立の中に静かに佇む「三猿(さんざる)」の石像。

左から「見ざる」「言わざる」「聞かざる」を表し、古くから“悪事を見ない・言わない・聞かない”という教えを象徴しています。

梅林天満宮では、学問成就の神・菅原道真公を祀ることから、この三猿像は「心を清め、正しく学ぶ姿勢を忘れないように」という戒めの意味も込められています。

また、猿(申)は「魔が去る(まがさる)」に通じ、厄除けや縁起物としても信仰されています。

なで牛の像

梅林天満宮の境内には、天満宮ならではの「なで牛(撫で牛)」が静かに横たわっています。

梅林天満宮の境内には、天満宮ならではの「なで牛(撫で牛)」が静かに横たわっています。

この牛は、学問の神・菅原道真公にゆかりの深い“神の使い”とされており、古くから「牛を撫でると自分の病が癒える」「知恵を授かる」と伝えられています。

訪れた人々は、自身の体の悪いところや、頭をそっと撫でて祈願します。

猿田彦大神の石碑

梅林天満宮の境内には「猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)」の石碑が祀られています。

猿田彦大神は、天孫降臨の際に邇邇芸命(ににぎのみこと)を導いた“道案内の神”として知られ、

古くから「道を開く神」「導きの神」として信仰されてきました。

新しいことを始める人、人生の分岐点に立つ人、また安全祈願・交通安全を願う人々に霊験あらたかとされています。

梅林天満宮のギャラリー