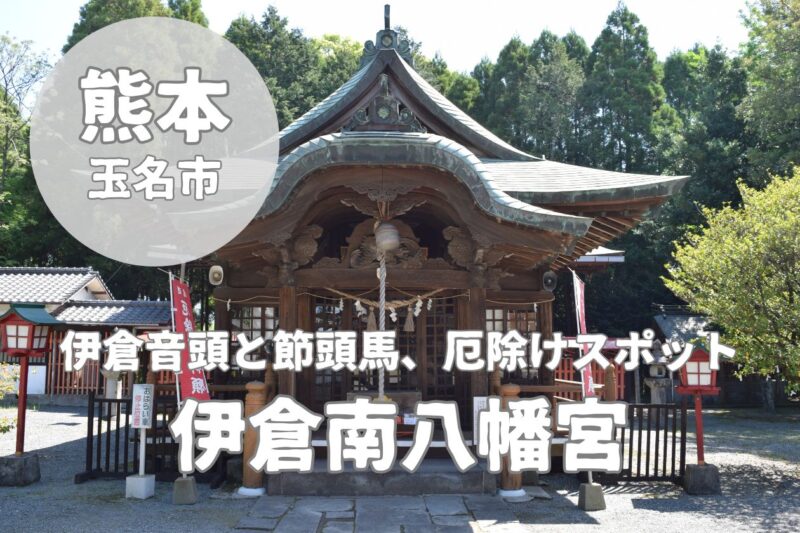

熊本県玉名市の静かな住宅街に佇む「伊倉南八幡宮」。

境内に一歩足を踏み入れると、鳥のさえずりと木々のざわめきに包まれ、まるで時が止まったかのような穏やかな空気が流れています。

見どころは、重厚な楼門をくぐった先に現れる荘厳な拝殿と本殿。

特に目を引くのが、屋根の曲線が美しい唐破風の拝殿。

木肌のぬくもりを残す建築は、年月を経た風格と静謐さを湛え、訪れる人の心を落ち着かせてくれます。

参道脇には、どっしりと構える狛犬が睨みを利かせ、拝殿横には「節頭馬奉納記念」と刻まれた巨大な自然石が祀られています。

これは古くからの風習と地域文化を伝える象徴であり、信仰の厚さがうかがえます。

・歴史と信仰が息づく荘厳な社殿と楼門の美

・金剛力士像や随神像、狛犬など「守りの造形美」

・ 樹齢400年超の「大クスノキ」が語る神域の深み

Contents

伊倉南八幡宮の概要

| 名称: | 伊倉南八幡宮 |

|---|---|

| 読み方 | いくらみなみはちまんぐう |

| 住所 | 〒865‑0042 熊本県玉名市宮原632 |

| 創業 | 709年 |

| 電話番号 | 0968‑72‑2924 |

| 参拝可能時間 | 9:00~17:00(一般的に常時開放 |

| 社務所受付時間 | 9:00~17:00 |

| 御朱印有無 | あり |

| 駐車場 | 無料、20台程度の駐車スペースあり |

| 例祭日 | 春(4月中旬)および秋(10月中旬)のいずれも日曜日に開催 |

| 公式サイト | なし |

| 公式instagram | なし |

伊倉南八幡宮のアクセス方法・行き方

・玉名市役所から車で約11分

・肥後伊倉駅から徒歩で約15分

経路

県道167号(肥後伊倉停車線)を直進すると、両側に「伊倉南八幡宮」「伊倉北八幡宮」の鳥居が見えてきて、大きな楠木と駐車場が見えてくる。

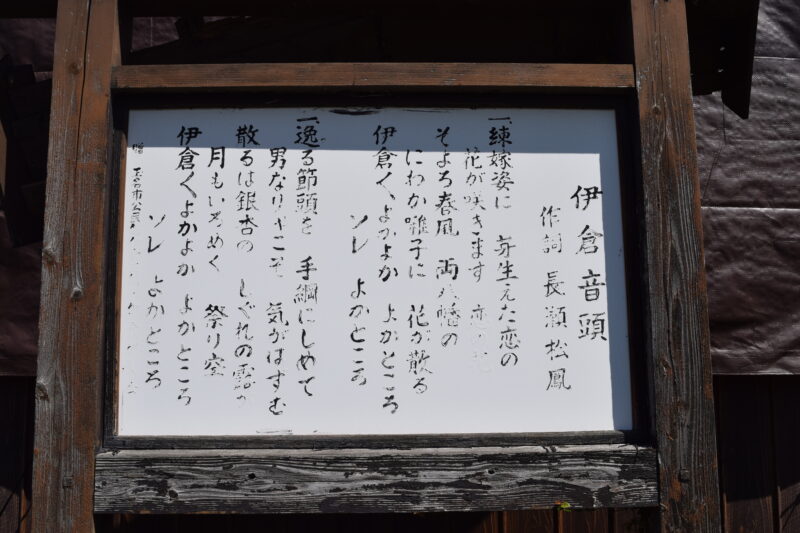

経路_伊倉音頭

地元の伝統民謡「伊倉音頭」の発祥を伝える記念碑と歌詞の案内板が設置されています。

若者の恋や情熱を、花が咲くような喜びとして表現し、

伊倉の祭りや風景の中で華やかに踊り歌う様子を描いています。

銀杏の葉が舞い散る中、伊倉の土地の誇りと情緒を込めて節を刻む心情が込められた歌です。

駐車場

伊倉南八幡宮の入口には、石段と玉垣に囲まれた境内が広がり、その前に広い参拝者用の駐車場が整備されています。

伊倉南八幡宮の入口には、石段と玉垣に囲まれた境内が広がり、その前に広い参拝者用の駐車場が整備されています。

写真中央奥には、伊倉南八幡宮を象徴する大きな枯れ木が力強く天に向かって立っており、まるでこの地の歴史を見守ってきたかのような威厳を感じさせます。

伊倉南八幡宮の参道を進むと、まず目に飛び込んでくるのがこの巨大なイチョウの木。

伊倉南八幡宮の参道を進むと、まず目に飛び込んでくるのがこの巨大なイチョウの木。

幹は幾重にもねじれ、長年の風雪に耐えてきた力強さが感じられます。

根元から高く伸びた枝には、初夏の柔らかな光を受けて、青々とした新緑がまぶしく揺れています。

伊倉南八幡宮の由緒・御祭神・御利益

由緒・歴史

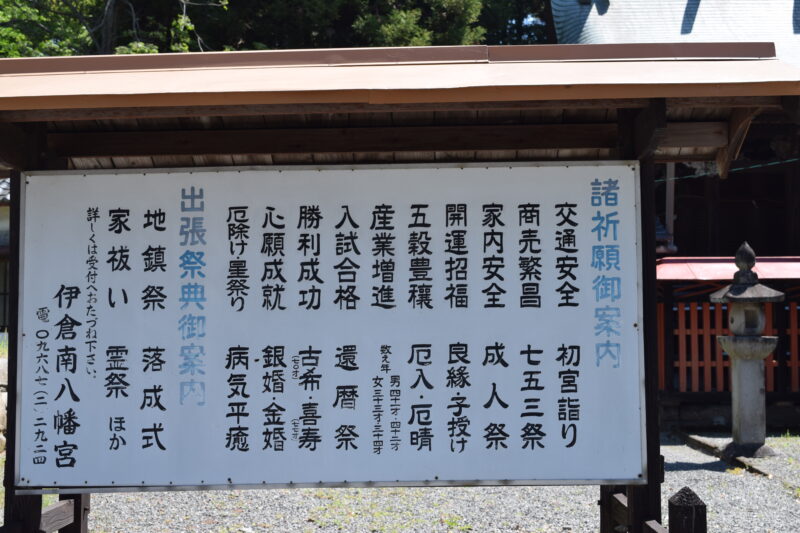

伊倉南八幡宮では、地域の人々に寄り添った各種のご祈願を受け付けています。

家内安全や交通安全といった日常の安心を祈るものから、人生の節目を祝うご祈願まで幅広く対応しています。

御祭神

| 応神天皇(誉田別命) | 八幡神として最も信仰される神様で、伊倉南八幡宮の主祭神。 第15代天皇で、武運・勝運・国家安泰の象徴とされ、古来より武家を中心に厚く信仰される。 また「学問の神・子どもの守護神」としても信仰され、全国の八幡宮の多くがこの神を祀っている。 |

| 仲哀天皇 | 応神天皇の父であり、第14代天皇。筑紫(現在の福岡県付近)で政務を執られたことでも知られる。 |

| 神功皇后 | 仲哀天皇の皇后であり、応神天皇の母。日本神話では朝鮮半島への「三韓征伐」伝説を持つ女傑的な存在。 |

御利益

| ご利益 | 開運・商売繁昌・交通安全・家内安全・子授け・健康長寿・五穀豊穣・当病平癒 |

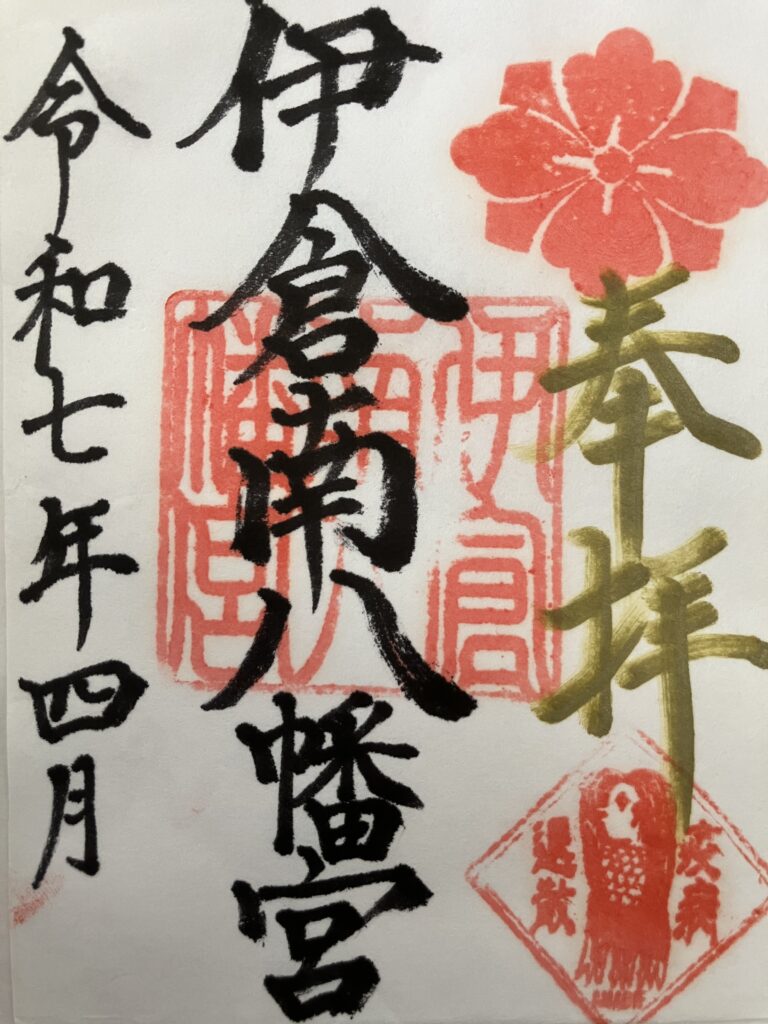

伊倉南八幡宮の御朱印

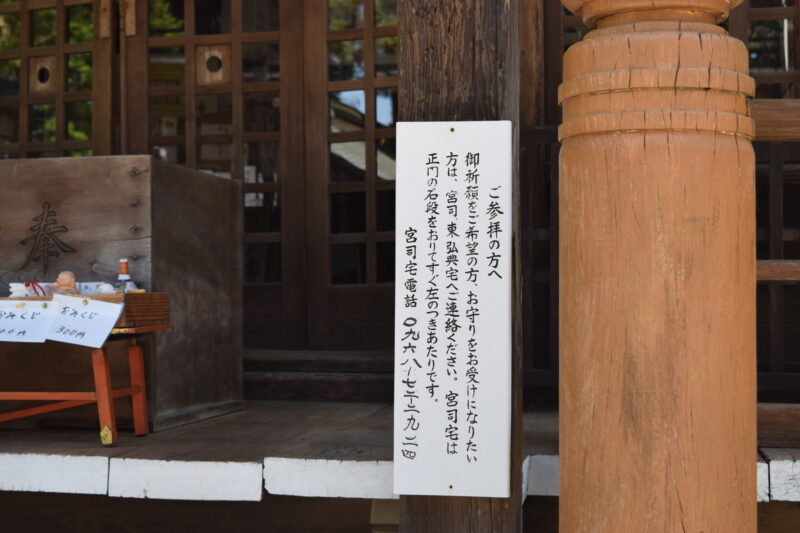

社務所

伊倉南八幡宮の駐車場、鳥居を正面に見て、右側に進むと宮司のご自宅が出てきます。

こちらの自宅です。

周りには住宅が並ぶので、静かにお邪魔しましょう。

御朱印はセルフ式(初穂料300円)で受け取れるようになっており、透明な袋に入った御朱印と共に「伊倉南八幡宮」の名前が見えます。

御朱印はセルフ式(初穂料300円)で受け取れるようになっており、透明な袋に入った御朱印と共に「伊倉南八幡宮」の名前が見えます。

御朱印の横には、うさぎ型のかわいらしい貯金箱(初穂料300円と表示)が設けられ、訪れた人が気軽に気持ちを納めることができます。

玄関横にあるため、ちゃんとお納めして御朱印をいただきます。

御朱印

中央には「伊倉南八幡宮」の力強い墨書が記されており、その背景には社紋とされる桜花の朱印が添えられ、華やかさと気品を感じさせます。

右側には「奉拝」の文字が金泥で書かれ、参拝の敬意と祈りの心が込められています。金文字の使用は格式の高さを示し、御朱印全体の荘厳な印象を高めています。

また、右下に押された朱印には、疫病除けのご利益で知られる「アマビエ」が描かれており、近年の健康祈願や無病息災を願う象徴的な印として、多くの参拝者から注目を集めています。

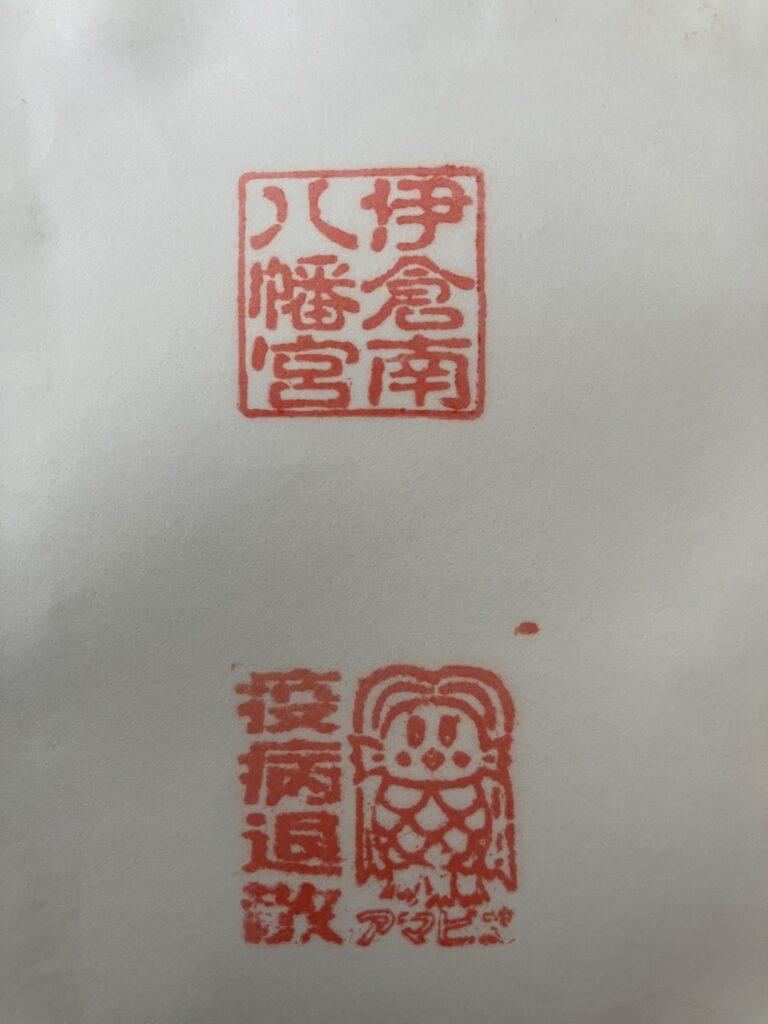

上部の印の朱印は、神社名を正式に記した角印(かくいん)で、御朱印の基本的な構成要素のひとつです。

下部の印は、多くの神社仏閣で取り入れられている「アマビエ」の御守印です。

アマビエは日本の妖怪で、疫病が流行したときに人々に姿を現し、「私の姿を写して人々に見せよ」と伝えたという伝承があります。

このため、アマビエは疫病退散・無病息災の象徴として現代でも多くの信仰を集めています。

伊倉南八幡宮の境内の様子

金剛力士

伊倉南八幡宮の参道脇には、堂々たる姿の金剛力士像が一対で参拝者を出迎えています。

筋骨隆々とした姿勢と鋭い眼差しが、邪悪を退け境内を守護する力強さを象徴しています。

像の前には注連縄が掛けられ、今も神聖な存在として大切に祀られています。

鳥居

伊倉北八幡宮の正面には、苔むした石造の鳥居がどっしりと構え、長い歴史を感じさせます。

鳥居の奥には拝殿が見え、両脇には狛犬と石灯籠が参拝者を静かに見守っています。

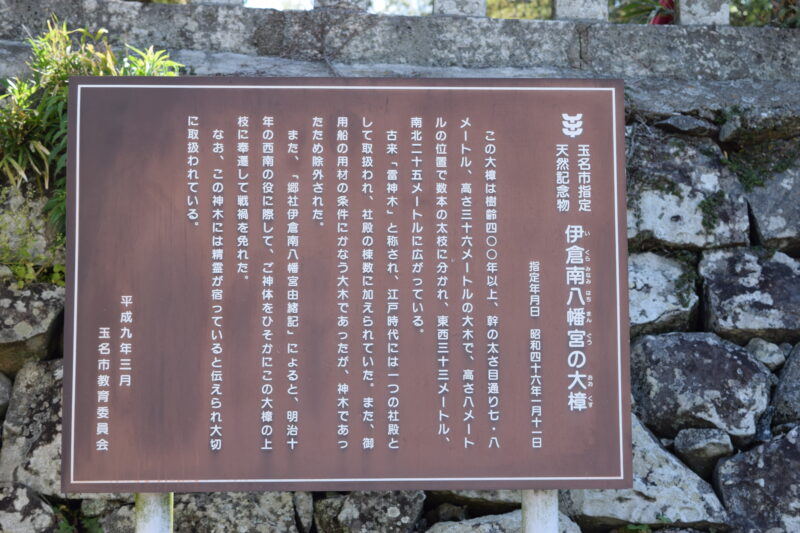

伊倉南八幡宮の大樟

この大樟{クスノキ(クスノキ科ニッケイ属)常緑高木}は、伊倉南八幡宮境内南の一角にあり、樹齢400年以上、幹囲7.7メートル、樹高26.5メートルの大木で、8メートルの高さで大枝分岐し樹冠は東西33メートル、南北25メートルで樹勢は旺盛です。

古来、「雷神木」と称され、すでに江戸時代には社殿の棟数に加えられていました。

また藩主の御用船用材として指定されましたが、神木のために除外されたといわれています。

「郷社伊倉八幡宮由緒記」によると、明治10年の西南戦争時に御神体をこの大樟の上枝に奉遷し、難を逃れたと伝わります。

打手水

伊倉北八幡宮の手水舎は、木造の簡素な屋根に守られた清らかな場で、参拝前に身を清めるための重要な施設です。

手水鉢の代わりに石を組んだ自然の形が印象的で、前には衛生面を考慮して消毒液も設置されています。

自然石を組んだ趣ある手水鉢が設けられています。

竹筒から流れる水と木製の柄杓(ひしゃく)が、昔ながらの参拝作法を感じさせる佇まいです。

楼門

伊倉南八幡宮の楼門は、重厚な木造二層構造で、地域の信仰と歴史を今に伝える威厳ある佇まいです。

屋根の反りや斗栱(ときょう)の彫刻が美しく、細部まで丁寧に造られた意匠が目を引きます。

「八幡宮」と記された金色の扁額が掲げられ、参拝者を静かに迎え入れる神域の象徴となっています。

楼門_随神像

朱塗りの格子越しに力強く睨みをきかせる随神像が左右に安置されています。

この像は、神域を守護する武官の姿を模しており、弓矢を携えた堂々たる構えが印象的です。

随神像の存在は、神社に不浄や災いが入り込まぬよう祈る「結界」の役割を果たしています。

狛犬

対で安置された石造の狛犬が参道を護るように構えています。

一対のうち一方は口を開けた「阿形(あぎょう)」、もう一方は口を閉じた「吽形(うんぎょう)」で、邪気を払うとされる伝統的な様式です。

長い年月を経て苔むしつつも、その表情には堂々とした威厳が宿り、神域の静けさを引き締めています。

本堂

伊倉北八幡宮の拝殿は、切妻屋根と唐破風(からはふ)を備えた重厚な木造建築で、地域の信仰を今に伝える荘厳な佇まいです。

精緻な彫刻が施された屋根まわりと、真っ直ぐに伸びた参道が、神聖な雰囲気を一層際立たせています。

本堂の前に、おみくじが多々並んでおります。

厄除け祈願

境内の一角にひっそりと佇むこの石碑は、「厄除け祈願」の場として崇敬を集めています。

注連縄が巻かれた苔むした石には、明治時代の奉納銘が刻まれており、古くからの信仰の名残を伝えています。

赤い幟(のぼり)と共に、訪れる人々の厄払いと開運を静かに見守っています。

伊倉南八幡宮のナギ

境内の一角にひっそりと佇むこの石碑は、「厄除け祈願」の場として崇敬を集めています。

注連縄が巻かれた苔むした石には、明治時代の奉納銘が刻まれており、古くからの信仰の名残を伝えています。

伊倉南八幡宮の境内にそびえるナギの木は、玉名市の天然記念物に指定されており、その由緒と信仰の深さを伝える存在です。

ナギは古来より縁結びや夫婦和合の神木として知られ、葉は引きちぎれにくいことから、「縁が切れにくい」として結婚や良縁祈願の象徴とされてきました。

伊倉北八幡宮の境内の様子

鳥居

伊倉北八幡宮の入口には、風格ある石造鳥居が静かに構え、訪れる者を神域へと導きます。

石段を登った先には、木々に囲まれた荘厳な楼門が姿を見せ、歴史と自然が調和する風景が広がります。

参道

両脇を豊かな木々に包まれ、静謐な空気が漂う神聖な導線です。

正面には風格ある楼門と拝殿が重なり、参拝者を迎える堂々たる構えが印象的に映ります。

左手には素朴な木造の手水舎が佇み、古式ゆかしい雰囲気が境内全体を包んでいます。

楼門

唐破風(からはふ)の屋根が美しい重厚な構えで、訪れる者を厳かに迎え入れます。

門をくぐるとその奥に拝殿がまっすぐに連なり、参道から社殿へ続く神聖な軸線が印象的に現れます。

梁や柱には精緻な彫刻が施され、特に中央に見える木彫の力神像が楼門全体に守護と力強さを与えています。

楼門_随神像

伊倉北八幡宮の楼門内部には、朱塗りの格子越しに随神像が安置され、神域を守護する存在として崇められています。

弓矢を背にした堂々たる武人の姿が印象的で、左右一対の像が楼門を通る参拝者を見守るように配置されています。

注連縄と紙垂が張られた格子戸は、この場が神聖であることを象徴しており、厳かな空気を漂わせています。

打手水

伊倉北八幡宮の手水舎は、素朴な木造の屋根と自然石の手水鉢が落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

コロナ禍以降は、手水の代わりに消毒用のハンドジェルが設置されており、参拝者への配慮が感じられます。

本堂

熊本県玉名市の伊倉北八幡宮本殿は、格式ある八幡造の構造を残しつつ、堂々たる佇まいを見せています。

木の温もりと風格ある屋根の曲線美が、神社建築の粋を感じさせます。

豊かな緑に囲まれた境内は、四季折々に表情を変え、訪れる者を癒します。

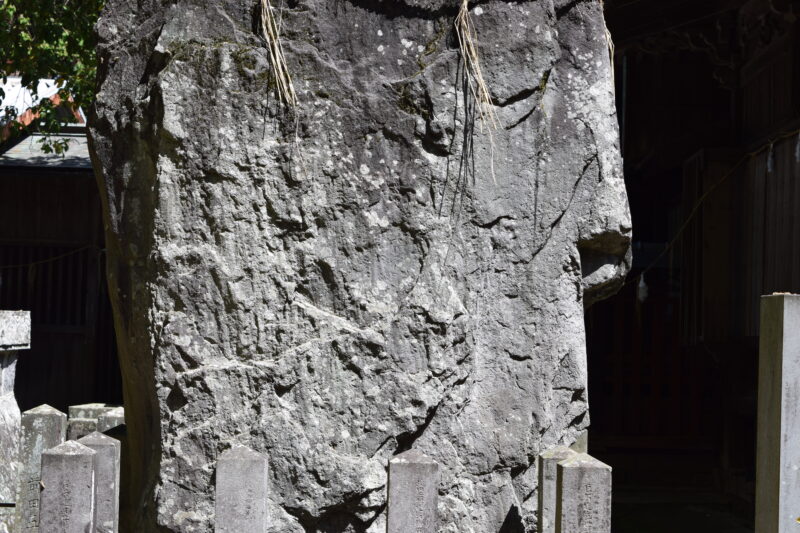

節頭馬奉納記念

伊倉北八幡宮の境内に鎮座する大きな自然石の記念碑は、「節頭馬奉納記念」として建てられたものです。

石には注連縄が掛けられ、神聖な意味合いが込められており、古来よりの風習を伝える重要な文化財となっています。

右側の石柱には「伊倉北八幡宮」の文字が刻まれ、地域の人々の信仰と伝統を今に伝える存在です。

狛犬

本殿脇には、節頭馬の奉納を記念する巨大な自然石の碑が鎮座しています。

「伊倉北八幡宮」の石柱とともに、地域の信仰と伝統文化の深さを物語っています。

伊倉南八幡宮のギャラリー

県北エリアの周辺情報

県北エリアの神社一覧はこちらから

県北エリアの飲食一覧はこちらから