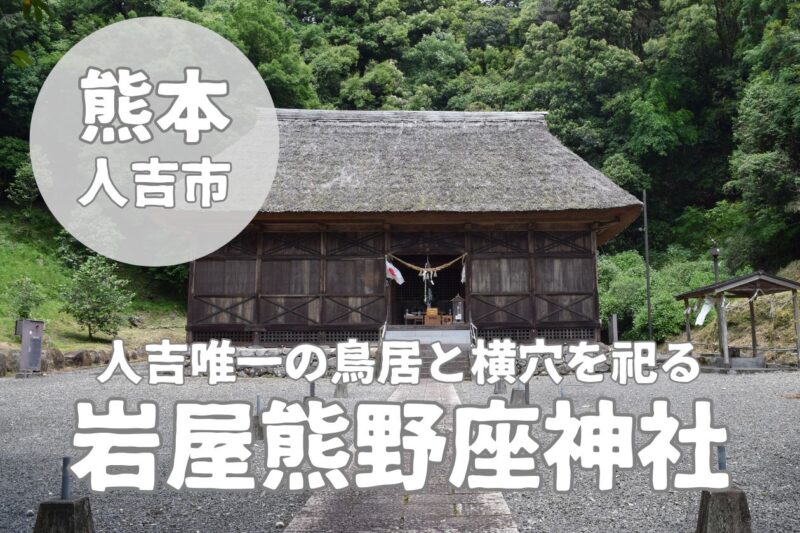

熊本県人吉市にある「岩屋熊野座神社」へ参拝に行きました。

神社の境内は標高140mにあり、谷間を利用して西側の参道を除く三方が山の斜面に囲まれています。

東西に延びる参道の西端には鳥居があり、石段を登ると境内に至ります。

建物は西向きに建ち、背面の東側には勧請の由来となった洞窟があります。

・稚児柱がついた人吉唯一の鳥居

・国指定重要文化財に指定された厳かな神社

・水が豊富に湧き出る横穴

Contents

岩屋熊野座神社の概要

| 名称: | 岩屋熊野座神社 |

|---|---|

| 読み方 | いわやくまのざじんじゃ |

| 住所 | 〒868-0043 熊本県人吉市東間上町3799 |

| 創業 | 1229年 |

| 電話番号 | – |

| 参拝可能時間 | – |

| 社務所受付時間 | – |

| 御朱印有無 | あり |

| 駐車場 | 約20台 |

| 例祭日 | 11月29日 |

| 公式サイト | – |

| 公式instagram | – |

岩屋熊野座神社のアクセス方法・行き方

・人吉駅から車で約9分

・人吉ICから車で約10分

県道102号線を進むと、上記のような案内板が見えてきます。

駐車場

案内に沿っていくと鳥居が見えます。

その鳥居を右側に直進すると、駐車場へ到着します。

駐車ラインはないです。

イベント日でなければ閑散としているため縦列して駐車すると良いです。

岩屋熊野座神社の由緒・御祭神・御利益

由緒・歴史

岩屋熊野座神社は、人吉市の中心部から南東に位置する東間上町にあります。

この神社は、1229年から1232年にかけて、相良氏の初代当主である相良長頼が、熊野三所権現を勧請して創建されました。

長頼が社地を選定していた際、霊験あらたかな場所として蓑野の山際に注目しました。

そこには崖や岩穴があり、修験道の聖が一人住んでいました。

この場所が神社にふさわしいと里人が推薦したため、長頼は熊野三所権現をこの地に勧請し、岩屋権現(現岩屋熊野座神社)が創建されました。

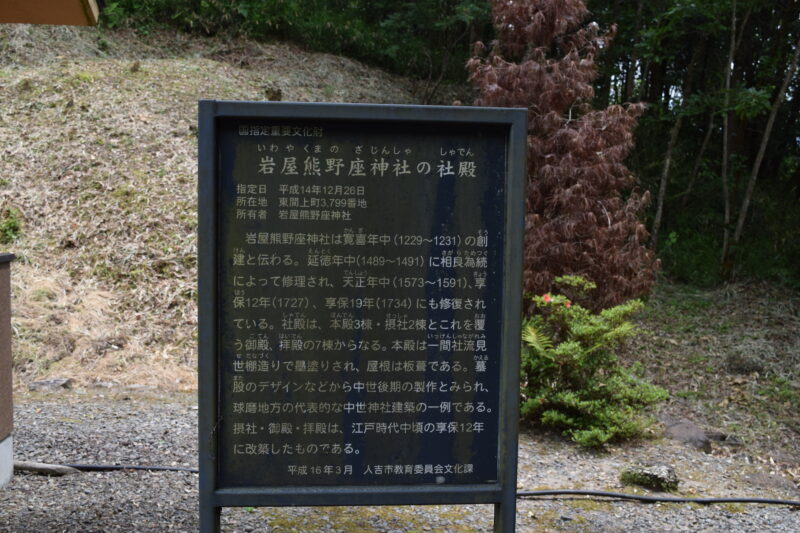

歴史的には、1489年から1491年に社殿を造替し、1573年から1592年に修造しました。

現在の社殿は1727年に造営され、1868年に岩屋権現から岩屋熊野座神社に改称されました。

1876年には八幡宮を合祀し、1879年には村社に列格されました。

2002年には、中央殿、左殿、右殿、拝殿、覆屋、鳥居が国指定重要文化財に指定され、旧扁額、相殿二棟(左殿・右殿)、棟札が附つけたりの指定を受けています。

御祭神

| 伊弉並尊 | 日本神話における創造神の一柱で、伊弉諾尊とともに多くの神々を生み出す。彼女は日本の国土や自然の諸現象を司る神々を生み出した後、火の神・迦具土を産んだ際にその火によって大やけどを負い、黄泉の国へ旅立つ。伊弉冉尊は生と死の境界を象徴する存在として崇められ、生命の循環や母性の象徴ともされる。 |

| 速玉男尊 | 熊野三所権現の一柱として崇拝される神であり、伊弉諾尊が禊ぎを行った際に生まれた神の一人。速玉男尊は、迅速に物事を解決し、災厄を取り除く力を持つとされ、速さや決断力を象徴します。また、熊野速玉大社などで主祭神として祀られる。 |

| 事解男尊 | 熊野三所権現の一柱であり、伊弉諾尊が黄泉の国から戻ってきた際に生まれた神の一人。彼の名前は「事を解決する男神」を意味し、問題や困難を解決する力を持つ。事解男尊は、平和や調和をもたらす神として信仰される。 |

御利益

| ご利益 | – |

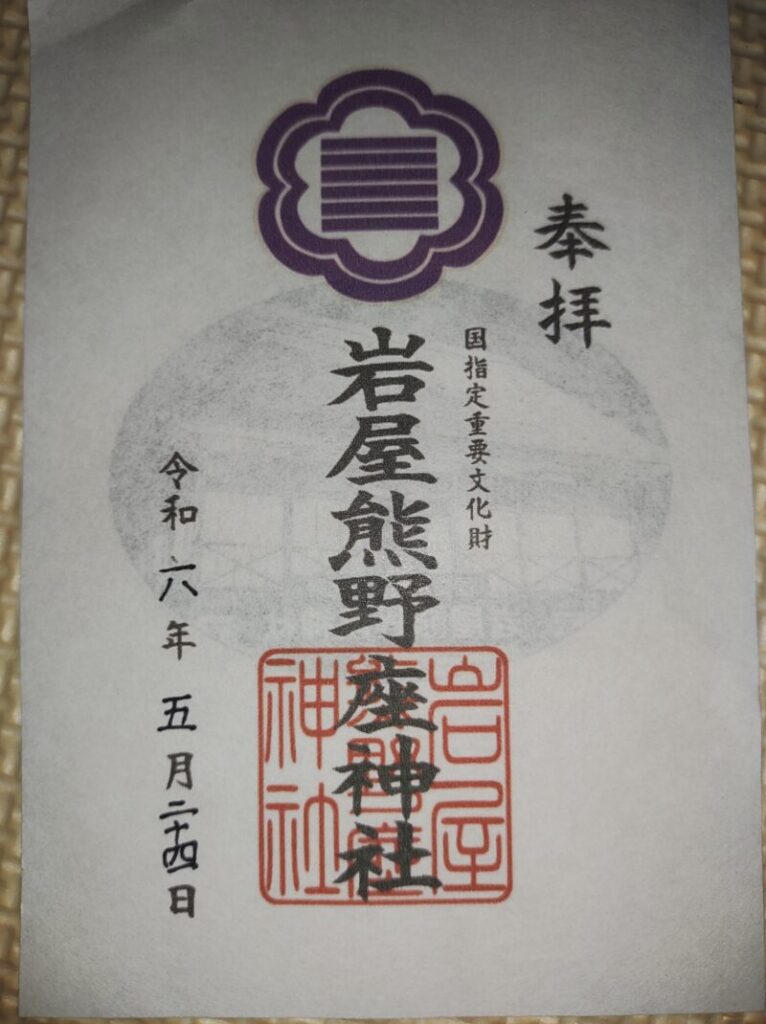

岩屋熊野座神社の御朱印

本堂

直線の参道正面に本堂があります。

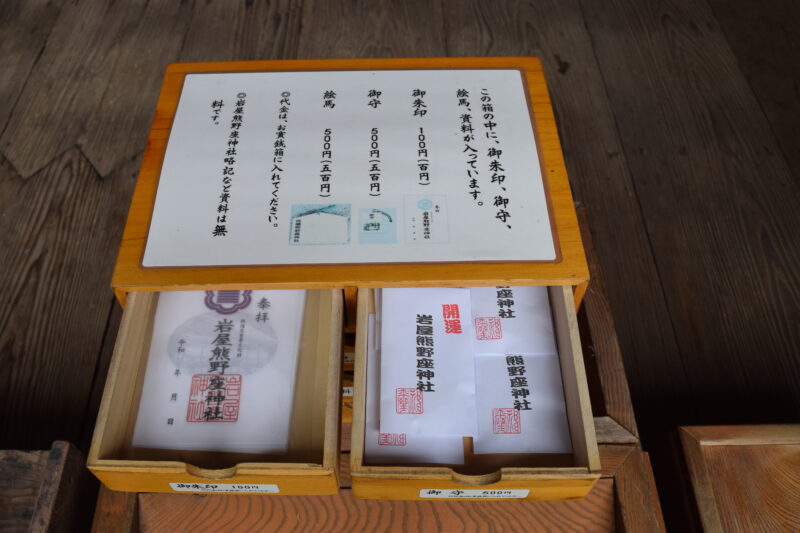

賽銭箱の箇所に御朱印やお守りが並びます。

御朱印

御朱印は日付のみ自身で記載する形になります。

御朱印やお守りは、写真のような箱の中に入っております。

岩屋熊野座神社の境内の様子

鳥居

岩屋熊野座神社の参道入口には、1701年に寄進された凝灰岩製の石鳥居が立っています。

この石鳥居は、2002年に国指定重要文化財に指定されました。

鳥居の南柱には「奉寄進岩屋講衆中」、北柱には「元禄十四年辛巳年三月吉日」と刻まれています。

この石鳥居は、稚児柱がついた両部鳥居形式(権現鳥居・四脚鳥居)で、球磨地方では唯一のものです。

また、在銘鳥居としても最古のものです。

鳥居は正確に西を向いており、春分と秋分の日には鳥居の中央から太陽が昇り、また鳥居の中央から沈む太陽を眺めることができます。

参道が200m以上あるのは、周囲の山から離れることで太陽をよく拝むことができるように設計されたためと考えられています。

打手水

打手水も古さがあって歴史を感じさせます。

柄杓は「令和5年10月吉日」とのことで奉納したのかもしれないですね。

本堂

岩屋熊野座神社の本殿は、中央殿、左殿、右殿の三棟から成ります。

これらはいずれも一間社流見世棚造の小型の社殿で、覆屋の内部に並んでいます。

中央殿と左殿は、その構造手法や様式から天正年間(1573-1592)の建立と推定されています。

右殿は、拝殿や覆屋とともに享保12年(1727年)に建立されたと考えられています。

この三棟の本殿は覆屋内に収められ、これを中心に社殿がまとめられる独特の構成となっています。

本殿の細部には地方の特色が強く表れており、九州地方における中世に遡る神社本殿の意匠や技法を知る上で貴重なものとされています。

平成23年(2011年)に大修理が行われ、社殿は享保12年当時の姿、茅葺屋根の姿に戻されました。この修復により、訪れる人々は当時の風格を感じることができるようになりました。

絵馬

本堂の絵柄なく、「開運 岩屋熊野座神社」と神社名のみでシンプルな絵馬は初めてかもしれません。

本堂で絵馬を購入することが可能です。

横穴

本殿の右側を抜けると横穴があります。

1727年に造営された岩屋熊野座神社の棟札には、次のような興味深い記述があります。

「古くからこの場所には岩穴があり、水が豊富に湧き出ています。その奥行きは計り知れず、その水は下篠のトドロに通じているとされています。ここには大蛇が住んでいるという伝説があり、夜が更けると法螺貝の音が聞こえる不思議な霊所です。」

岩屋熊野座神社は単なる神社ではなく、古来からの神秘的な伝説と豊かな自然が織り成す特別な場所です。

お手洗い

お手洗いも境内にあります。

近くにコンビニ等がないため、こう言った配慮は助かります。

岩屋熊野座神社のギャラリー

県南エリアの周辺情報

県南エリアの神社一覧はこちらから

県南エリアの飲食一覧はこちらから