熊本県熊本市東区健軍本町にある『健軍神社』へ参拝しました。

熊本市内で最も歴史ある神社の一つ、健軍神社。

約1900年前に創建されたこの神社は、地元の人々から「たけみやさん」として親しまれ、古くから深い信仰を集めてきました。

特に注目すべきは、日本一長いとされる参道。

その美しい並木道を歩くと、時間の流れが緩やかに感じられ、心が清められるような感覚に包まれます。

そんな健軍神社には、歴史の深さだけでなく、さまざまなご利益があるとされています。

・1,230mに続く長い参道が続く

・新築である楼門と天井も見所で目を惹かれる

・数多くの神々が祀られる熊本市のパワースポット神社

Contents

健軍神社の概要

| 名称: | 健軍神社 |

|---|---|

| 読み方 | けんぐんじんじゃ |

| 住所 | 〒862-0910 熊本県熊本市東区健軍本町13-1 |

| 創業 | 558年 |

| 電話番号 | 096-368-2633 |

| 参拝可能時間 | 7:00~17:30 |

| 社務所受付時間 | 7:00~17:30 |

| 御朱印有無 | あり |

| 駐車場 | 無料:100台 |

| 例祭日 | 8月7日 |

| 公式サイト | https://www.kengunjinja.jp/ |

| 公式instagram | – |

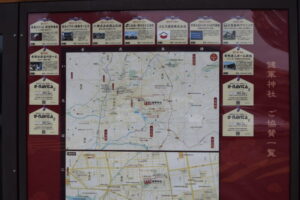

健軍神社のアクセス方法・行き方

熊本駅から車で18分

健軍神社交差点から徒歩で13分

国道57号線から神水交差点へ進む。

国道57号線から神水交差点へ進む。

右折し桜並木が見事な健軍神社参道から、正門前まで直進する。

楼門正面のT字路を右折、更に左手奥の駐車場へ行くと駐車場です。

楼門正面のT字路を右折、更に左手奥の駐車場へ行くと駐車場です。

駐車場

駐車場は無料で駐車が可能です。

また正月の時期は臨時駐車場が開かれます。

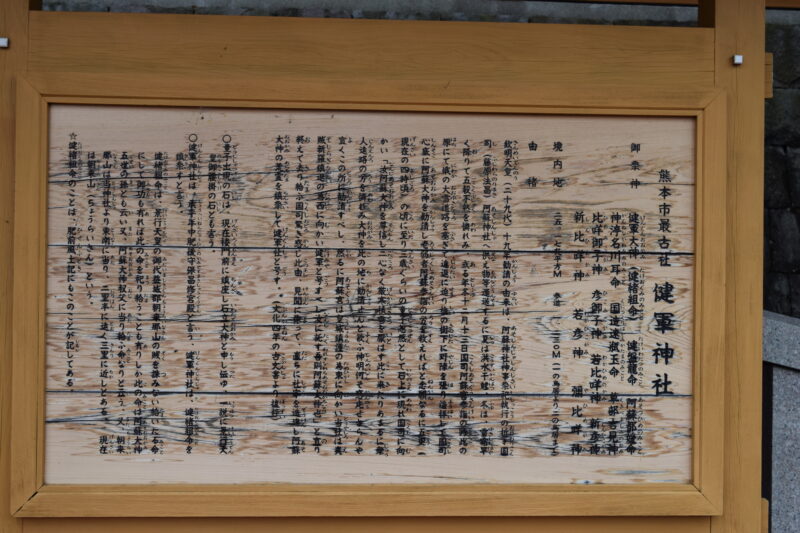

健軍神社の由緒・御祭神・御利益

由緒・歴史

熊本市内で最も歴史のある神社の一つとして知られる「健軍神社」には、創建にまつわる興味深い伝承が残されています。

社伝によれば、欽明天皇19年(558年)、阿蘇神社の大宮司がこの神社を勧請し、異国の敵を討つために「健軍」という名を授けたと伝えられています。

その後、この神社は阿蘇神社の別宮(分社)の一つとして阿蘇四社に数えられるようになりました。

当初は「健軍宮(たけみやぐう)」や「健軍村竹宮(たけみや)」と呼ばれ、「十二社大明神」という別名でも親しまれていました。

また、健軍神社は現在の日赤病院周辺、江津湖、新外、小峯一帯を守る産土神(地域の守護神)として、地元の人々に厚く信仰されてきました。

明治6年(1873年)には郷社に昇格し、昭和期には「たけみや」と呼ばれていた読みが「けんぐん」に改められました。

また、周辺の地名も託麻郡健軍村から熊本市健軍町へと変わり、健軍神社は地域の象徴的な存在として現在に至っています。

御祭神

| 健軍大神 | 健軍神社の主祭神であり、阿蘇地方を守護する神。この神は「健磐龍命」と同一視されることが多く、熊本を含む肥後地方の守護神として信仰される。 |

| 健磐龍命 | 初代天皇である神武天皇の孫とされる。阿蘇地方の開拓者であり、阿蘇火山の神としても信仰される。 |

| 阿蘇津姫命 | 健磐龍命の妃であり、阿蘇神社の祭神の一柱。彼女は地元の農業や水の恵みを守る神として信仰され、豊穣をもたらすとされる。 |

| 神渟名川耳命(綏靖天皇) | 日本の第2代天皇である綏靖天皇の別名。綏靖天皇は神武天皇の子であり、皇統を継承した最初の天皇の一人。彼の治世は古代日本の基礎を築く上で重要な役割を果たす。 |

| 国造速瓶玉命 | 阿蘇氏の祖先神とされ、阿蘇地方を治めた国造(地方支配者)の役割を担っていた神。阿蘇神社にも祀られており、地域の発展や安定を守護する存在として信仰される。 |

| 草部吉見神 | 健磐龍命の子とされ、阿蘇地方の農業や土木事業を守護する神。阿蘇地方の開発に貢献したとされることから、地域住民にとって非常に重要な神格となる。 |

| 比咩御子神 | 比咩御子神は、草部吉見神の娘とされる神で、阿蘇地方の守護を担う女神の一柱。彼女は農業や家族の繁栄、女性に関する神格として崇敬される。 |

| 彦御子神 | 阿蘇地方に祀られる神で、比咩御子神の兄弟とされる。地域の発展と守護に関連する神であり、兄妹神としての役割を果たす。 |

| 若比咩神 | 若い女性の象徴としての神格を持つ女神。名前からもわかるように、「若さ」や「女性の力」を象徴し、地域に豊かさと繁栄をもたらす存在とされる。 |

| 新彦神 | 「新しい男神」という意味を持つ神で、阿蘇地方の新しい世代や新しい命の象徴とされる。地域の再生や若さを象徴する存在。 |

| 新比売神 | 新彦神と対になる女神で、「新しい女性神」を意味する。新しい命や繁栄、成長を象徴する神として崇敬される。 |

| 若比古神 | 若い男性の力や成長を象徴する神格を持つ。彼地域の活力や再生をもたらす神として信仰される。 |

| 彌比咩神 | 癒しや回復を象徴する女神。「彌(いや)」は、「癒す」や「回復させる」という意味を持ち、地域の健康や再生を守る存在とされる。 |

御利益

| ご利益 | 良縁祈願、学業成績、交通安全、厄除、地域守護、健康長寿 |

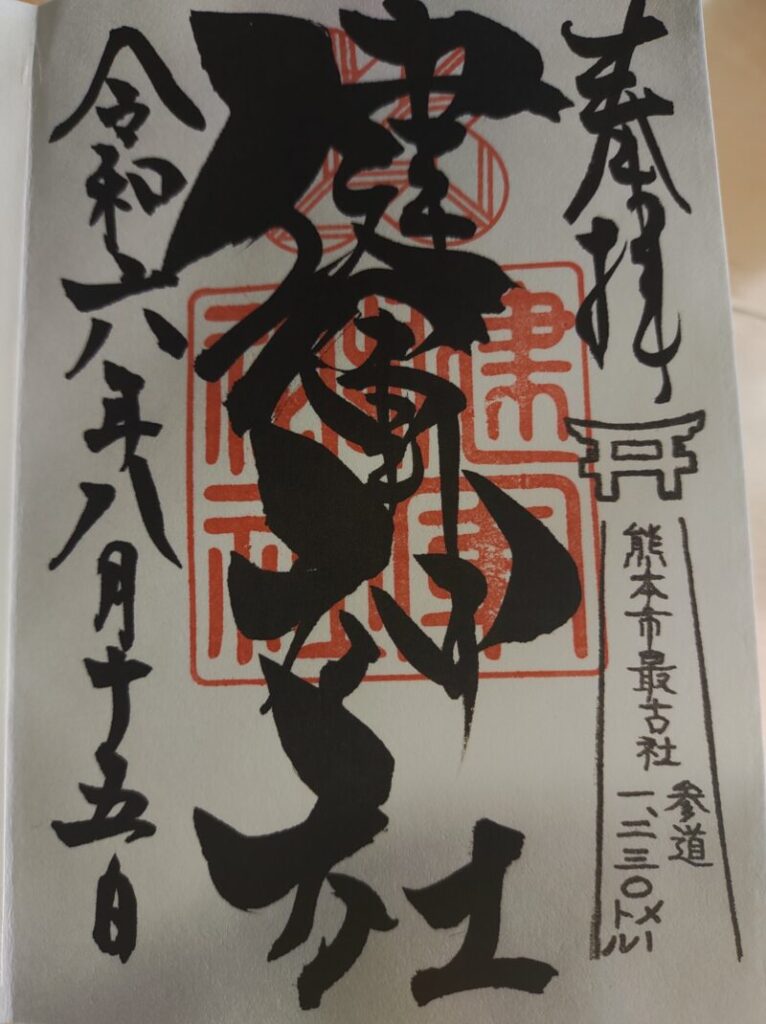

健軍神社の御朱印

社務所

楼門から本堂までの参道を歩き、打手水の向かい右側にある。

御朱印やお守りをいただく際は受付より依頼が可能。

御朱印

巫女さんへご朱印帳を渡して、直筆で御朱印をいただきました。

御朱印を預けている時は、番号札を渡されるため、御朱印を間違えて渡されることはなく安心できます。

お守り

お守りも多数並んでおります。

参拝に来る方は随時購入している様子が見られました。

健軍神社の境内の様子

表参道

参道は、八丁馬場交差点の石の鳥居の所から楼門したの木の鳥居の所迄1,230mの長さに及びます。

その昔は、八丁馬場といい加藤清正の時代に馬の訓練場として活用されておりました。

路面はと石灯籠と桜並木が続いており、春は多くの方が花見に訪れます。

楼門

正面から立派な楼門が見えます。

楼門は2000年の再建であ離、今も新築のように綺麗に残っております。

楼門-天井

楼門の天井を見上げると四角く仕切られた桝の中に干支や花の絵がきれいに描かれています。

時間がある時は、上を見上げて楽しむと良いでしょう。

楼門-両脇

楼門の両側に祀られております。

楼門の両側に祀られております。

打手水

参道の左手に打手水が見えてきます。

お水は冷たく、清らかな気持ちにさせていただけます。

古札納所

打手水の左手に古札納所があります。

戦没者慰霊碑

戦没者の大きな記念碑があり先人に黙祷と捧げます。

狛犬

狛犬は新旧揃っており、歴史を感じさせます。

楼門前が白い狛犬であり、楼門再建時に狛犬が祀られたのでしょう。

子寶 (こだから)いちょう

樹齢300年を超えるイチョウの木が境内にあります。

イチョウの木の周りにおみくじを結んでおり、木の神秘的な力を受け取っている感じがします。

本堂

本堂へお参りする際に、神主さんが「お祓い棒」で頭上にお祓いをしていただけます。

祈祷殿

神社や寺院などの宗教施設において、祈祷やお祓いを行うための専用の建物を指します。

特に神社では、神主や巫女が参拝者のために祈祷や祝詞を上げる場所となります。

この建物は、参拝者が直接神前で祈願する場所とは異なり、特定の儀式や祈願を行うための空間として使われます。

祈祷殿は、個人や家族、企業などの特別な願い事(健康祈願、交通安全、厄払いなど)を行う際に利用されることが多く、そのために予約をして祈祷を受けることが一般的です。

また、建物自体は厳かな雰囲気を持っており、静かで神聖な空間として保たれています。

猿田彦大神

日本神話に登場する神で、道開きや道案内の神として知られています。

彼は特に、旅や道の安全、物事の始まりを守護するとされ、天孫降臨の際に重要な役割を果たしました。

さざれ石

国歌に出てくるさざれ石があります。

小さい頃から校歌斉唱を行う日本人からすると親近感が湧くでしょう。

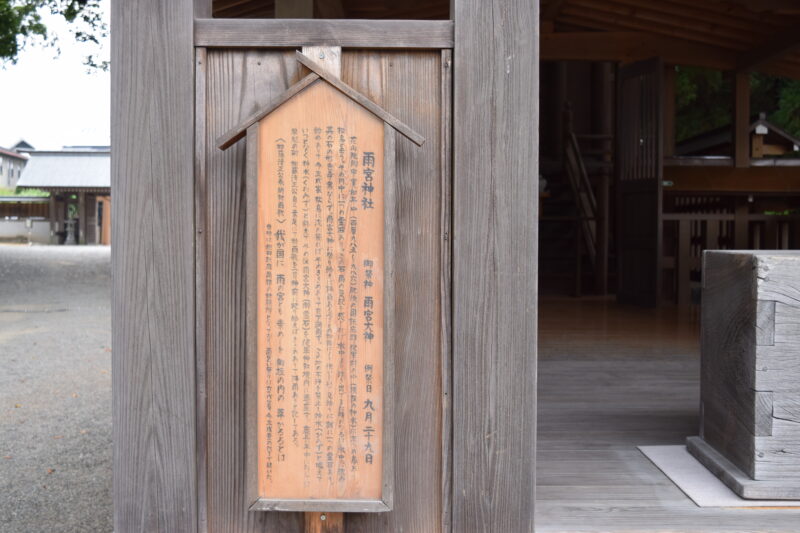

雨宮神社

雨宮神社の御祭神は雨宮大神で、例祭は毎年9月29日に行われます。

寛和年間(985-987年)に大干ばつが発生した際、現在の熊本市中央区神水にあたる健軍村に、三つの島がありました。

その中の一つ、松島の川の中に、雨の気配を感じると水中から浮き上がり、晴れると再び水中に沈む、特別な形と色を持つ霊石があったと言われています。

この霊石を祀れば雨が降るとの神託があり、雨宮大神として祀り、不浄を禁じ、その水を「神水」と呼びました。

この「神水」がいつしか「神水(くわみず)」と変わり、村の名前にもなったと伝えられています。

その後、雨宮神社は健軍神社の境内に遷座されました。

慶長年間(1596-1615年)の干ばつの際には、加藤清正が素足で詣で、「我が国に 雨の宮とも あがめしを みかきの内の 草かるるとは」という祈雨歌を神前に捧げたところ、雨が降ったとの伝承が残されています。

美和神社

美和神社の御祭神は、大物主大神、三穂津姫命、事代主命、猿田彦大神の四柱です。

例祭は毎年3月15日に行われます。

景行天皇(71-130年)の御代、大和国で水疱瘡が流行した際、病気平癒の神として大物主大神が祀られました。

その後、同様に水疱瘡が流行した肥後国でも、大物主大神が祀られるようになったと伝えられています。

病気平癒を祈願する際には、美和神社の大前に水疱瘡に似た「疱瘡だご」(水疱瘡に似た形のだんご)をお供えし、神社前に祀られている「疱瘡石」を撫でながら祈願していたそうです。

国造神社

「こくぞうさん」という愛称で親しまれている国造神社の御祭神は、速瓶玉命です。

由緒の詳細は明らかではありませんが、健軍神社の約300メートル南に創建されたと伝えられています。

その後、熊本市電の建設に伴い、現在の場所へ遷座されました。

日吉神社

「山王さん」という通称で親しまれている日吉神社の御祭神は、大山咩命と若山咩命です。

例祭は毎年11月15日に行われています。

この神社は火の神として信仰され、火除けの宮として崇敬を集めています。

もともと健軍神社の入口から南西約100メートルの場所に創建されましたが、昭和45年(1970年)に現在の場所へ遷座されました。

天社神社

「お不動さん」や「おぶとさん」という愛称で親しまれている天社神社の御祭神は、天社大神です。

例祭は毎年3月21日に行われており、かつては子供相撲が奉納されていました。

天社神社は、健軍神社の東北約300メートルの高台に創建されましたが、昭和54年(1979年)に現在の場所へ遷座されました。

矢城神社

矢城神社の御祭神は、矢城山の山神、稲荷大明神、そして青龍龍神です。

健軍神社のギャラリー

熊本市エリアの周辺情報

熊本市の神社一覧はこちらから

熊本市の飲食一覧はこちらから