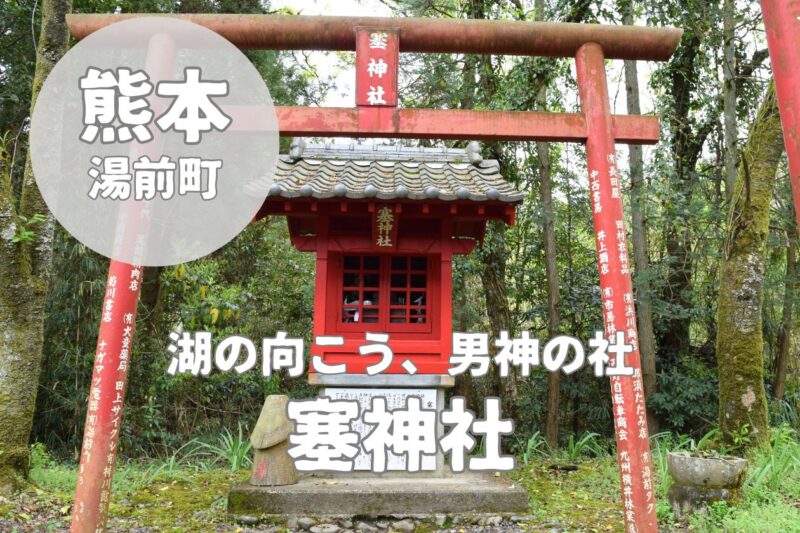

禍を“塞ぐ”名を持つ小社がある湯前町の塞神社。

岩戸神話の天鈿女命と天孫降臨の猿田彦命、男女一対の道祖神を祀り、悪しきを止めて良き道を通すご神徳がこの社号にそのまま宿ります。

苔むす参道に連なる赤鳥居の“関所感”、小祠脇に残る陽石(子孫繁栄の象徴)、そして隣の潮神社と陰陽ペアで巡るパワースポット。

進路や合格、旅の安全、夫婦円満を願うなら、塞神社で“道をひらき、災いをせき止める”一拝を。

・猿田彦命+天鈿女命を中核に据える“男女一対の塞”

・連なる朱の鳥居が結界を幾重にも重ねる意匠

・潮神社と陰陽ペア神社

塞神社の概要

| 名称: | 塞神社 |

|---|---|

| 読み方 | さいじんじゃ |

| 住所 | 〒868-0623 熊本県球磨郡湯前町野中田1588-168 |

| 創業 | 不詳 |

| 電話番号 | 0966-43-4111(湯前町役場 企画観光課) |

| 参拝可能時間 | 境内自由(終日目安) |

| 社務所受付時間 | なし |

| 御朱印有無 | なし |

| 駐車場 | 無料:約3台ぐらい |

| 例祭日 | |

| 公式サイト | なし |

| 公式instagram | なし |

塞神社のアクセス方法・行き方

・湯前町役場から車で約6分

・人吉ICから車で約40分

経路

ゆのまえ温泉 湯楽里 前にある橋を渡り、左折する。

神社の案内板が見えるため、これは直進する。

直進した先に「塞神社」が見えてくる。

その手前が駐車場になる。

塞神社の由緒・御祭神・御利益

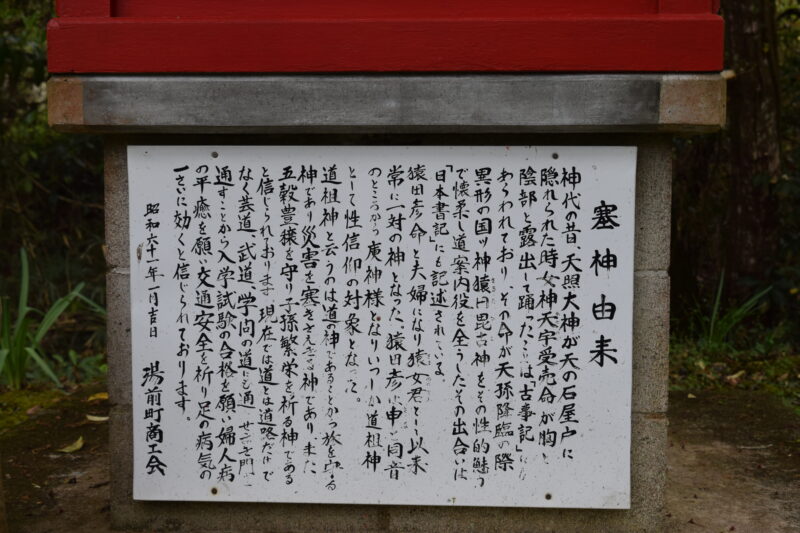

由緒・歴史

塞神社は、『古事記』に語られる神話を由来とする道祖神の社です。

天照大神が天の岩屋戸にお隠れになった際、天鈿女命(あめのうずめのみこと)が舞って世を明るくし、のちの天孫降臨では猿田彦命(さるたひこのみこと)が道案内を務めました。

この二柱は夫婦神とされ、災厄の侵入を“塞ぐ”守護として村境や辻に祀られるようになったのが塞神(道祖神)の起こりです。

ご神徳は、厄除・疫病除け・交通(旅行)安全をはじめ、猿田彦命の「道開き」にちなむ方除けや進路成就、天鈿女命の芸能上達、そして夫婦円満・縁結び・子孫繁栄まで幅広いのが特徴。

当地でも病気平癒や合格祈願、武道上達など“道に通じる願い”が寄せられ、静かな鎮守として今も地域の暮らしを見守っています。

御祭神

| 猿田彦命 | 道祖神・導きの神。道開き/交通安全/方除けのご神徳で崇敬されます。 |

| 天鈿女命(猿女君) | 猿田彦命の后神と伝わる。夫婦和合・縁結び・芸能に通じる神格。 |

| 塞の神(道祖神) | 集落境の守護神として厄除・疫病除けを司る総称的な祭神観。 |

御利益

| ご利益 | 縁結び・夫婦円満・子孫繁栄・道開き(交通安全・旅行安全)・厄除・方除け |

塞神社の御朱印

社務所

なし

御朱印

なし

お守り

なし

塞神社の境内の様子

鳥居

塞神社の小祠へ続く連なる赤鳥居の一枚。鳥居柱に白字で奉納者名と年記が並び、苔むした参道と林に囲まれた社域が“道祖神の結界”らしい雰囲気を醸しています。

潮神社と対をなす参拝スポットで、静かに歩を進めつつ足元(苔と落葉で滑りやすい)にご注意を。

塞神社の小祠と連なる赤鳥居の正面カットで、社と鳥居どちらにも「塞神社」の社号が掲げられ、潮神社と対を成す“道祖神(猿田彦・天鈿女)”の祀りを象徴する一角です。

瓦葺きの小祠基壇には由来板、鳥居の柱には奉納者名が白字で並び、脇には石造物が据えられていて里社らしい素朴な景観がまとまっています。

本堂

塞神社の小祠のクローズアップで、朱塗りの社に「塞神社」の扁額、道祖神としての凛とした佇まいが際立ちます。

切妻瓦葺の庇に丸瓦が整然と並び、格子戸の奥には御幣や小さな供物が見えて、素朴ながら清々しい造作。

参拝は鳥居で一礼→正面で二拝二拍手一拝、隣の潮神社とあわせて「縁結び・道開き」を祈るのが定番です

男性器

塞神社の小祠わきに据えられた男根形の木彫(陽石)で、道祖神信仰における夫婦和合・子孫繁栄の象徴として祈りを受けてきたものです。

風雨で枯れた木目と台座の苔、正面に記された朱の「寿」が印象的で、背後には由来板が掲げられて信仰の意味づけが示されています。

参拝の際は触れたり跨ったりせず静かに手を合わせ、撮影も社と一緒に敬意を払うトーンで—隣の潮神社と合わせて祈るのがこの地の作法です。

末社

木々に包まれ、苔に覆われた小さな祠。

中には「木青大山祇命」と記された木札が静かに鎮座しています。

長年、風と雨に打たれながらも、地元の人々の信仰を受け続けてきたその姿は、まるで山の神そのもののように静かに語りかけてくるようです。