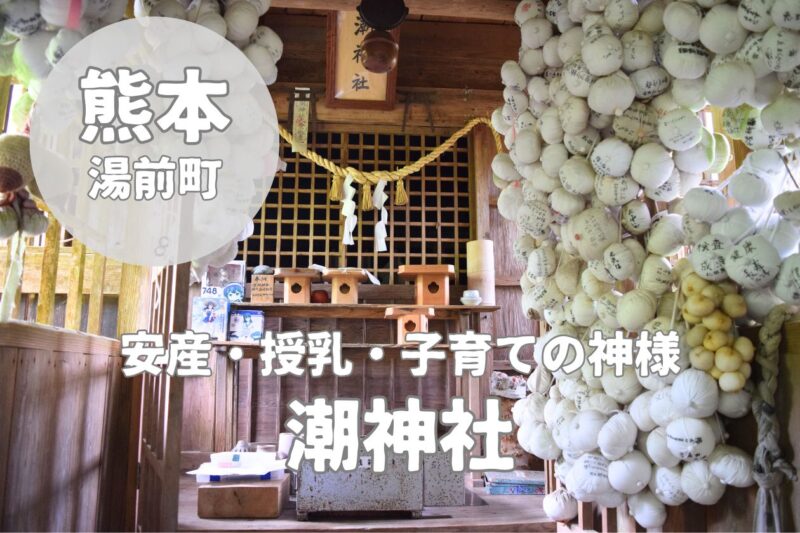

湯前町の「潮神社」は通称“おっぱい神社”。

昔、日照りで池が涸れた際、乳房をかたどった供物を捧げて雨乞いをしたところ水が湧いたという伝承が創祀の核にあります。

境内裏の「潮井戸」は山中にもかかわらず塩分を含むと伝えられ、宮崎方面と地下で通じるという説話も残ります。

社のそばには男の神を祀る「塞(さい)神社」が対をなしており、両社併せて参拝すると縁結び・夫婦円満のご利益があるとされます。

・海とつながると伝わる山中の塩味湧水「潮井戸」

・安産・授乳・子育て祈願の象徴で、“おっぱい神社”ならでは乳房形の奉納

・昭和三年建立の石鳥居、素朴な打手水、セルフ式の灯明セットなど苔むす森の古社風情

Contents

潮神社の概要

| 名称: | 潮神社 |

|---|---|

| 読み方 | うしおじんじゃ |

| 住所 | 〒868-0623 熊本県球磨郡湯前町野中田1588-168 |

| 創業 | 不詳 |

| 電話番号 | 0966-43-4111(湯前町役場 企画観光課) |

| 参拝可能時間 | 記載なし(一般に境内自由) |

| 社務所受付時間 | 常駐なし(授与所等の案内なし |

| 御朱印有無 | なし |

| 駐車場 | 無料:3台ぐらい |

| 例祭日 | 春季祭「川祭」:4月8日(水への感謝・水難防止) 秋季「感謝祭」:12月8日 地域イベント:ゆのまえ潮おっぱい祭り(例年4月下旬ごろ開催) |

| 公式サイト | 潮神社(うしおじんじゃ)、塞神社(さいじんじゃ) |

| 公式instagram | – |

潮神社のアクセス方法・行き方

・湯前町役場から車で約6分

・人吉ICから車で約40分

経路

ゆのまえ温泉 湯楽里 前にある橋を渡り、左折する。

神社の案内板が見えるため、これは直進する。

直進した先に「塞神社」が見えてくる。

その手前が駐車場になる。

潮神社の由緒・御祭神・御利益

由緒・歴史

潮神社は、山中の湧水「潮井戸」が塩気を帯びること、そして乳房形の奉納による祈雨譚を起点に信仰が広まった神社。

主祭神は鵜葺草葺不合命で、子授け・安産・育児の祈りが厚い。

隣の塞神社と対で参拝する風習があり、夫婦円満・子孫繁栄の霊験で球磨一円に名が知られ、明治初期の改築・昭和三十年代の改修を経て今に至ります。

御祭神

| 鵜葺草葺不合命 | 『鵜戸神宮』と同神。安産・子育ての守護神として崇敬され、潮神社では乳房形の奉納が習わしになっている。 |

| 猿田彦命 | 隣接の塞神社の主祭神。道祖神として道開き・交通安全、夫婦和合の象徴として信仰される。 |

| 猿女君 | 隣接の塞神社の配祀神。猿田彦命の后神とされ、夫婦円満・子孫繁栄を象徴。 |

御利益

| ご利益 | 子授け・安産・授乳(母乳の出)・子育て・夫婦円満・縁結び・子孫繁栄 |

潮神社の御朱印

社務所

なし

御朱印

なし

お守り

なし

潮神社の境内の様子

鳥居

潮神社へ向かう道中には溜池があります。

湯前町・潮神社の石鳥居で、額束に「潮神社」の社名、太い注連縄と紙垂が映える森の一の門です。

右柱の刻銘は「昭和三年五月建立」で、地域の寄進により建てられたことがうかがえ、苔むした参道が歳月を物語ります。

打手水

潮神社の参道脇に置かれた石の打手水(うちちょうず)で、二重の角枠と正面の「水」の刻字、厚くついた苔が古社の歳月を物語ります。

簡素ながら“まずは清めてから”の所作を促す結界の役割を担っています。

本堂

潮神社の拝殿は杉の社叢に抱かれた木造建築です。

切妻瓦葺の向拝に注連縄と「潮神社」の扁額、側面に連子格子が続き、苔むした石段が里の古社らしい風情を醸します。

右手には石の打手水、足元は落葉と苔で滑りやすいので雨後は特に注意が必要。

本堂内

潮神社の拝殿内部は、両側に乳房形の布奉納がびっしり飾られています。

母乳・安産・子育てを願う祈りが“トンネル”のように御前へ続く独特の光景です。

板張りの床と素木の壁、鴨居の注連・紙垂の先に賽銭箱と内陣が見えます。

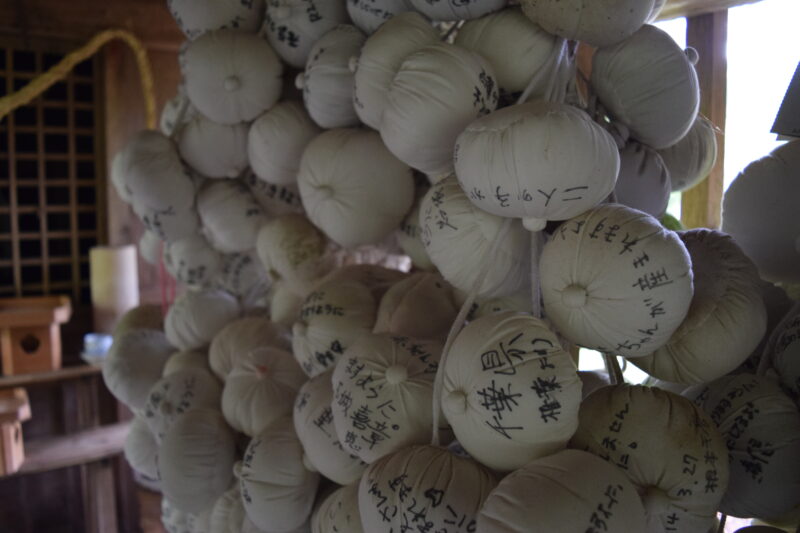

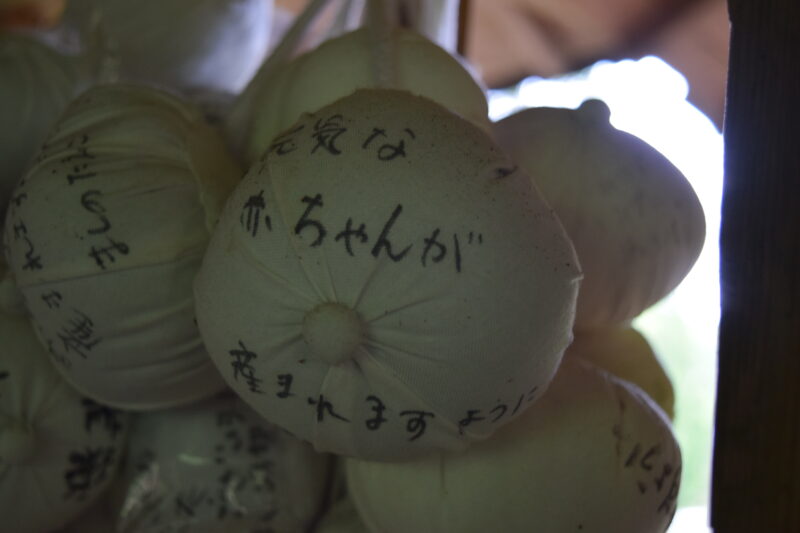

奉納おっぱい

拝殿入口を埋める白い布玉は、潮神社名物の乳房形奉納です。

綿を詰めて結び目で“乳首”を作り、ひとつずつに「安産」「母乳が出ますように」などの願いと日付・名前が書かれています。

雨乞い伝承から生まれた当地ならではの信仰で、Webの訪問記でも「圧巻の量」「素朴だけど胸に迫る」と評判の見どころ。

賽銭箱

拝殿正面、注連縄と御幣が掛かる内陣へ向かう参道を、左右の乳房形奉納がトンネル状に囲む象徴的な構図です。

手前には年季の入った賽銭箱、奥には三方・供物台と格子戸が見え、上には鈴(すず)が下がっており、ここで一礼→賽銭→二拝二拍手一拝の作法で参拝します。

拝殿前の賽銭箱まわりのクローズアップで、年季の入った鉄製の賽銭箱と、灰の入った火皿、横には「線香/潮神社/マッチ/ろうそく」とラベルされた参拝用セットが見えます。

小さな里社らしくセルフ式で、ろうそくを灯してから参拝する人も(使用後は完全に消火し、用品は元の位置へ)。

錆や灰で足元・衣服が汚れやすいので、静かに手を合わせつつ火気と足元にご注意を。

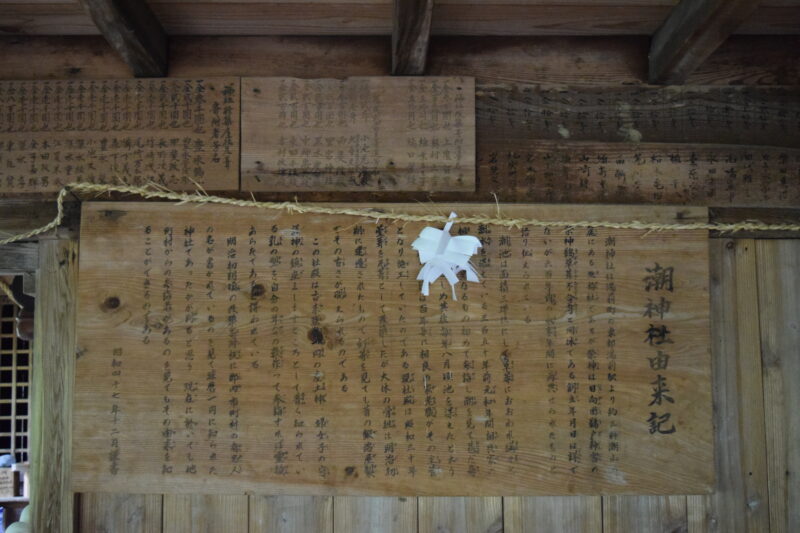

潮井戸と潮神社のいわれ

案内板は「潮井戸と潮神社のいわれ」を説明しており、山中なのに塩分を含む湧き水=潮井戸があり、地中水脈が海と通じるという言い伝えから社名の「潮」が来たことを示します。

昔、ひどい日照りの際に乳房形の供物を捧げて雨乞いをすると水が湧いた—これが“おっぱい神社”の由来で、以後は子宝・母乳・子育ての祈りが集まるようになったと伝えます。

また、隣の塞(さい)神社と対で参拝する風習にも触れ、夫婦円満・子孫繁栄を願う場として今に続くことが記されています。

潮神社のギャラリー