本県山鹿市の一角に、時がゆるやかに流れる場所があります。

金剛乗寺。そこは観光地というより、心が還る場所。

苔むした石門をくぐり、風格ある楼門を抜けた先に待つのは、静かに佇む大日如来と、祈りを重ねてきた人々の記憶。

観音菩薩や地蔵尊、そして歴史が刻まれた石塔婆まで——境内のすべてが、言葉を使わずに語りかけてきます。

「なぜ、こんなにも心が落ち着くのだろう?」

その理由を、実際に訪れて感じた“魅力”をご紹介します。

・楼門と石門が迎える荘厳な世界

・大日如来と三尊仏が見守る本堂の静けさ

・延命地蔵・弘法大師・一塔婆と祈りが重なる場所

Contents

金剛乗寺の概要

| 名称: | 金剛乗寺 |

|---|---|

| 読み方 | こんごうじょうじ |

| 住所 | 〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿1592 |

| 創業 | 825年 |

| 電話番号 | 0968-43-3539 |

| 参拝可能時間 | 24時間 |

| 社務所受付時間 | 9:00~17:00 |

| 御朱印有無 | 有り |

| 駐車場 | 無料:約10台 |

| 例祭日 | 毎月16日(3月12〜16日大祭) |

| 公式サイト | http://loveshaman.web.fc2.com/ |

| 公式instagram | – |

金剛乗寺のアクセス方法・行き方

・山鹿市役所から徒歩約7分

・道の駅 七城メロンドームから車で32分

経路

国道325号から信号を左折し、「フラットパーク山鹿中央」を目印に向かう。

右手側に坂道があるため、右折する。

「金剛乗寺裏参道」の案内があります。

坂道を進むと、「金乗寺 月極駐車場」が見えてきます。

駐車場

駐車場は約10台ほど駐車が可能です。

金剛乗寺の由緒・御祭神・御利益

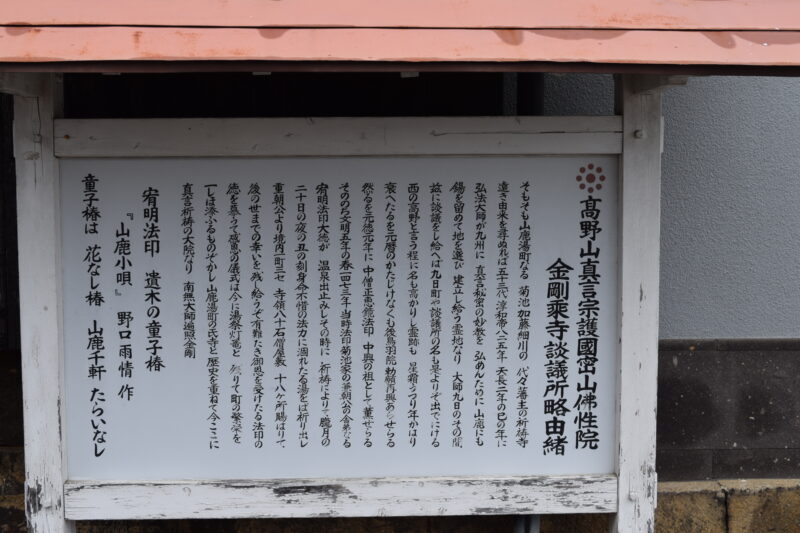

由緒・歴史

金剛乗寺(こんごうじょうじ)は、空海によって天長年間(824〜834年)に開かれた、由緒ある真言宗の寺院です。

その規模の大きさから「西の高野山」とも呼ばれていましたが、一時衰退。

しかし、後鳥羽天皇の勅願により再建され、室町時代の宝徳年間には宥明法印(ゆうめいほういん)によって復興されました。

宥明法印は、山鹿温泉が枯れた際に薬師堂を建てて祈願し、温泉を復活させたことで「山鹿温泉の恩人」とされています。

また、彼の遷化(亡くなった際)に紙灯籠が供えられたことが、山鹿灯籠祭りの起源と伝えられています。

ご本尊は薬師如来で、本堂には大日如来や宥明法印像、聖天・不動明王も祀られています。

境内の如意輪観音堂では美しい仏像も拝観可能です。

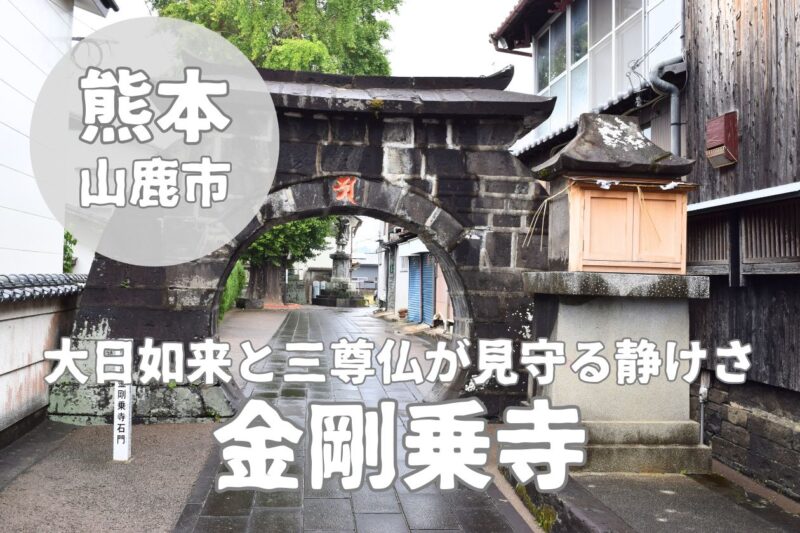

入口の石門は1804年に石工・甚吉によって造られたもので、アーチ型の独特なデザインが特徴。

現在は山鹿市の文化財に指定され、地域の人々に親しまれています。

御本尊

| 薬師如来 | 正式には「薬師瑠璃光如来」と称され、病や苦しみを癒し、人々の健康と平穏を守る仏さまとして広く信仰される。右手を挙げて恐れを取り除く「施無畏印」を結び、左手には病を癒す霊薬が入った薬壺を持つお姿が特徴。東方の瑠璃光浄土という清らかな世界から、現世に生きる私たちを見守る存在。 |

宗派

| 真言宗 | 弘法大師・空海によって日本に伝えられた密教の宗派。密教とは、仏の教えの中でも「深く秘密に伝えられる教え」という意味で、言葉ではなく“儀式や修行”を通じて真理に近づくことを重視。 |

金剛乗寺の御朱印

社務所

白と黒の美しい和風建築が印象的な社務所は、本堂の左手側にあります。

入り口は写真の通り、木の扉です。

宮司さんに御朱印を依頼したい場合は、ドア近くにあるベルを鳴らすと良いです。

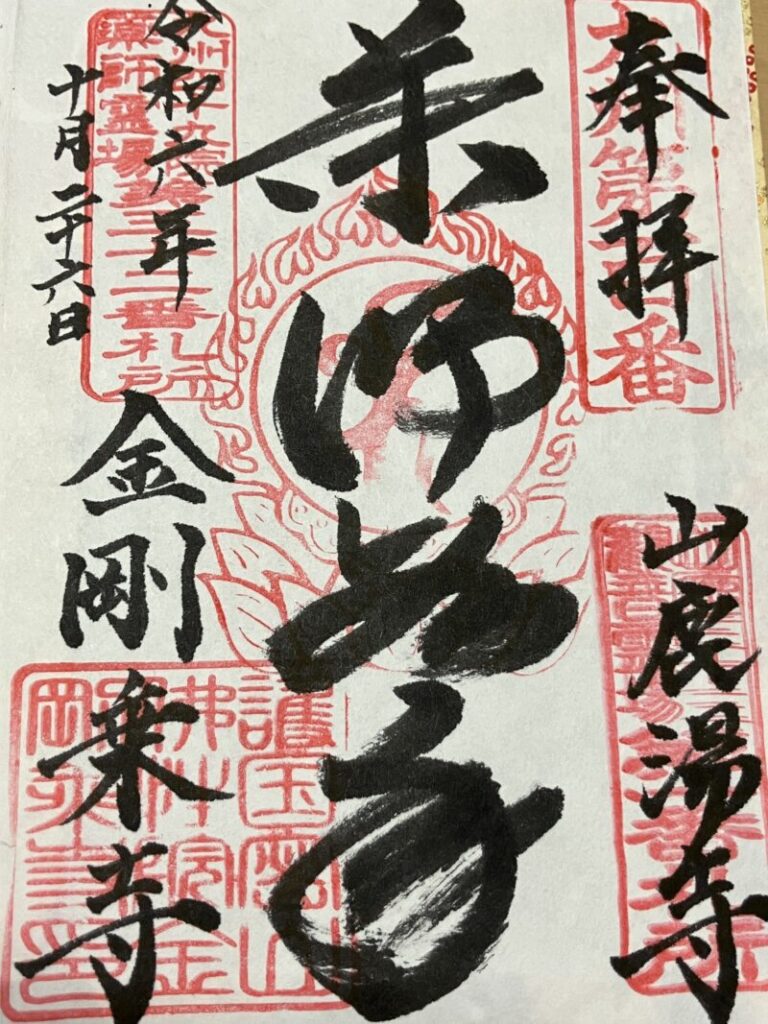

御朱印

力強い筆遣いで「奉拝」と書かれた御朱印をいただけます。

中央にはご本尊にちなんだ梵字が朱印で刻まれ、周囲を囲むように丁寧な印が押されており、格式と静謐さが感じられます。

日付や寺名も美しく記され、訪れた証として心に残る一枚です。

金剛乗寺の境内の様子

楼門

二層構造の立派な木造門は、歴史を感じさせる重厚な佇まい。

石段を上った先に堂々と構え、参拝者を静かに迎え入れてくれます。

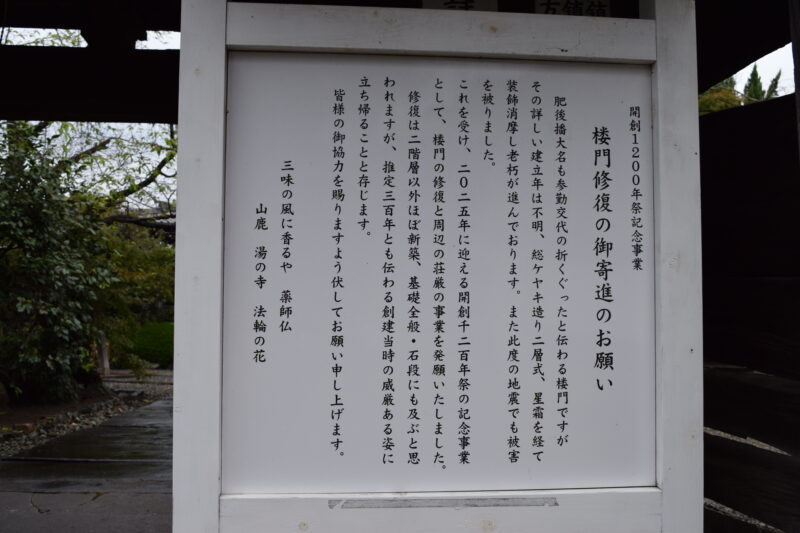

金剛乗寺の楼門前に設置されている「楼門修復の御寄進のお願い」の案内板です。

案内によると、この楼門は肥後藩主・細川家の参勤交代の折にくぐったとされる歴史的な建築物で、建立時期は不明ながらも古くから総ケヤキ造りの重厚な造りであることがわかります。

また、近年の地震でも被害を受け、2015年に迎えた開創1200年を機に修復と整備が進められています。

屋根瓦の反りや、門の上部に施された繊細な彫刻も見どころの一つ。

手前には石灯籠と修復の案内板が設置されており、地域の文化財として守られ続けていることが伝わってきます。

打手水

参拝前に身を清めるための場所で、木造の屋根が美しい曲線を描き、中央には六角形の石造手水鉢が据えられています。

屋根の装飾や柱の風合いからは、丁寧に造られた職人技と、年月を経た落ち着いた趣が感じられます。

中央の丸みを帯びた石鉢は、長い年月を経て自然にできたヒビや苔むし具合からも、寺の歴史の深さを物語っています。

上には木柄の真鍮製の柄杓(ひしゃく)が2つ置かれており、訪れる人々が心と体を清めるための準備を整える神聖な場所となっています。

本堂

重厚な瓦屋根と太い柱が特徴的な本堂は、木の温もりと荘厳な雰囲気をあわせ持つ佇まい。

正面中央には丸窓を配した扉があり、その奥にご本尊が静かに祀られています。

参拝所には香炉が設けられ、両脇には灯籠や雨樋の鎖が下がり、伝統的な寺院建築ならではの美しさと落ち着いた空気感が漂います。

本堂内

中央には金色に輝く荘厳な須弥壇(しゅみだん)が置かれ、ご本尊や供物、華やかな装飾が整然と並んでいます。

太鼓や大きな木魚、読経用の机やおりんなど、法要の際に使われる仏具も整っており、静謐で厳かな空気が漂っています。

畳敷きの堂内には座布団や椅子も用意されており、参拝者が心静かに手を合わせるための落ち着いた空間が広がっています。

中央には金色に輝く須弥壇(しゅみだん)が据えられ、荘厳な雰囲気の中、ご本尊の薬師如来坐像が静かに祀られています。

その両脇には観音菩薩や多くの仏像が整然と並び、厳かな空間を一層引き立てています。

左側には、金箔が施された荘厳な須弥壇と、丁寧に配置された仏具が見え、中央には朱色の緋毛氈(ひもうせん)と装飾が施された法要の座が置かれています。

右側には、さらに落ち着いた雰囲気の礼拝所があり、ここにも仏像と多数の燭台や供物が並び、祈りの場として大切に保たれていることが伝わってきます。

三尊形式の仏像

金剛乗寺の境内にある覆屋(おおいや/堂宇)で、内部には仏像などが安置されていると考えられる建物です。

木造のしっかりとした柱と反り屋根を備えた美しい建築で、正面には白地に菱文様の幕がかけられ、中の仏像を静かに守っています。

中央に鎮座するのは、金色に輝く荘厳な仏像。

背後には繊細に彫られた光背(こうはい)を背負い、右手には如意のような法具、左手には宝珠を持っています。

その姿から、この仏像は真言宗で重んじられる大日如来である可能性が高く、宇宙の中心的存在として、堂内の祈りの核を担っています。

右には、蓮華座に座す柔和な表情の菩薩像。

装飾も控えめで、全体的にやさしい佇まいから、聖観音または如意輪観音のような観音菩薩の一尊と推察されます。

左手には、やや小柄で細身の仏像が安置されており、こちらは不動明王の脇侍として知られる制多迦童子(せいたかどうじ)や矜羯羅童子(こんがらどうじ)の可能性があります。

あるいは、三十三観音などの補助的な存在かもしれません。

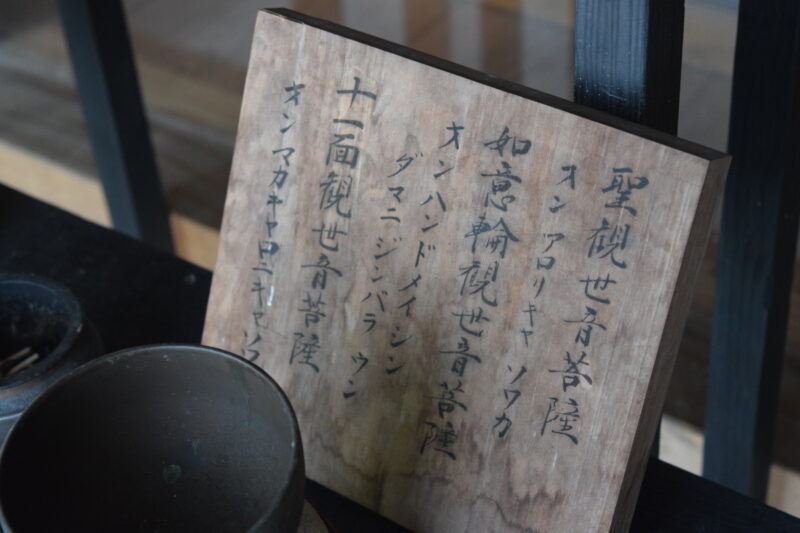

右から順に記されているのは、まず「聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)」。

慈悲の象徴として広く信仰される観音様で、その真言は「オン アロリキャ ソワカ」。

日常の苦しみを和らげ、心の平穏を導くとされています。

次に「如意輪観世音菩薩(にょいりんかんぜおんぼさつ)」。

願いを叶える力を持ち、宝珠と法輪を手にする菩薩で、真言は

「オン ハンドメイ シンダマニ ジンバラ ウン」。

現世利益を願う信仰の対象として、多くの人に親しまれています。

そして最後に記されていたのは「十一面観世音菩薩(じゅういちめんかんぜおんぼさつ)」。

11の顔を持ち、あらゆる方向から衆生を見守るとされる菩薩で、真言は「オン マカキャロニキャ ソワカ」。

広大な慈悲と守護の力を感じさせてくれます。

観廣為善根

金剛乗寺の境内に建てられている石塔婆(いしとうば)のひとつで、中央には「一塔婆 観廣為善根(いっとうば かんこうぜんこんのため)」という仏教的な銘文が刻まれています。

苔むした笠や長年の風雨に耐えた風合いから、長い年月を経た石塔であることが伺えます。

手前には湯呑みや香立てが置かれ、現在も誰かによって丁寧に供養されていることがわかります。

中央には、先ほどの写真でも紹介した「一塔婆 観廣為善根(かんこう ぜんこん の ため)」と刻まれた石碑が据えられており、その基壇を囲むように丁寧に組まれた石垣が特徴的です。

塔の周囲には供物台や香炉が設置されており、今も大切に手を合わせる人がいることが感じられます。

一塔婆とは、故人や祖先、またはすべての衆生のために祈りを捧げ、善根(善い行い)を積む目的で建立される仏教的な供養塔です。

「観廣」は「観音の広大な慈悲」、そして「為善根」は「善い功徳を積むために」という意味があり、深い信仰心が込められた一基であることがわかります。

延命地蔵尊

金剛乗寺の境内に祀られている「延命地蔵尊(えんめいじぞうそん)」の像を中心に撮影されたものです。

手前には、錫杖(しゃくじょう)を手にした小さな延命地蔵像が座しており、首には丁寧に掛けられた数珠や飾りが見えます。

延命地蔵は、病気平癒や長寿を願う人々に信仰される存在で、やさしい表情が訪れる人の心を和ませてくれます。

木造の素朴で落ち着いた覆屋(おおいや)の中に、「延命地蔵尊」の石像が静かに安置されています。

手前には錫杖を持ち、やさしい表情をたたえた地蔵像が座しており、その足元には生花やお供え物が並び、地元の人々が日々手を合わせに訪れていることが感じられます。

堂内奥には、さらに複数の石仏や小さな地蔵尊が配置され、周囲には千羽鶴や供物が捧げられています。

子どもや故人の冥福を祈る場として、また病気平癒や長寿を願う祈願所として、今も地域に根付いた信仰が続いていることが伝わる、あたたかみのある場所です。

石門

熊本県山鹿市の金剛乗寺の参道入口に立つ「石門(せきもん)」で、南関石(なんかんいし)を用いたアーチ型の貴重な構造物です。

門をくぐると真っ直ぐに伸びる参道の先に本堂が見え、時の流れを感じさせる石畳が訪れる人々を静かに迎えてくれます。

この石門は、山鹿市指定文化財としても登録されており、歴史的・建築的にも非常に価値のあるスポットです。

弘法大師(空海)像

金剛乗寺の参道近くに立つ「弘法大師像(こうぼうだいしぞう)」と「宝篋印塔(ほうきょういんとう)」をとらえた写真です。

右手の像は、真言宗の開祖として知られる弘法大師・空海(くうかい)を表したもので、錫杖を手にした姿で高い台座の上に立ち、巡礼者や信仰者を静かに見守っています。

風雨にさらされて黒ずんだ石肌には長年の信仰の歴史が刻まれており、苔むした表情がいっそうの風格を与えています。

左手の石塔は「宝篋印塔」と呼ばれる仏塔で、仏舎利や経典を納める目的で建てられた供養塔です。

重厚な基壇の上に四方仏を表す意匠が施されており、往時の人々の篤い信仰心を今に伝えています。