熊本・玉名の山あいに佇む「蓮華院誕生寺 奥之院」は、ただの観光地ではありません。

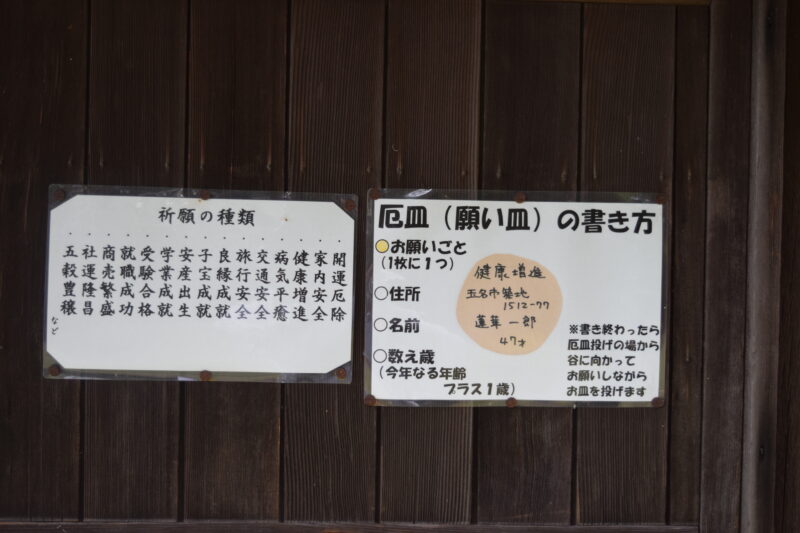

高さ日本一の五重塔、世界最大級の梵鐘、深い祈りが息づく護摩堂、そして願いを込めて投げ放つ「厄皿」まで

ここは、日常に疲れた心がそっと浄化される“祈りの楽園”です。

四季折々の自然と荘厳な伽藍に包まれながら、自分自身と静かに向き合う時間を過ごしてみませんか?

この記事では、そんな奥之院の魅力を、実際に歩いた目線で丁寧にご紹介していきます。

・世界一の大梵鐘「飛龍の鐘」

・願いを“投げて”手放す、厄皿体験

・九州一の大仁王像が迎える、圧倒的な門構え

Contents

蓮華院誕生寺 奥之院の概要

| 名称: | 蓮華院誕生寺 奥之院 |

|---|---|

| 読み方 | れんげいん たんじょうじ おくのいん |

| 住所 | 〒865-0065 熊本県玉名市築地小岱1512‑77 |

| 創業 | 1978年 |

| 電話番号 | 0968‑74‑3533 |

| 参拝可能時間 | 9:00〜17:00(最終受付16:30) |

| 社務所受付時間 | 同上(受付は16:30まで) |

| 御朱印有無 | あり(五重塔にて) |

| 駐車場 | 無料:約700台 |

| 例祭日 | 「奥之院大祭」は毎年11月3日(文化の日) |

| 公式サイト | https://www.okunoin-ren.jp/ |

| 公式instagram |

蓮華院誕生寺 奥之院のアクセス方法・行き方

・熊本市から車で約50分

・菊池ICから車で約20分

経路

玉名広域農道から右折し、「蓮華院誕生寺 奥之院」方面へ直進する。

直進すると、駐車場が見えてきます。

駐車場

「一心会館たんぽぽ堂」の左横の駐車場です。

こちら以外にも多数の駐車場があり、全体として700台は駐車可能です。

車を駐車後は、「一心会館たんぽぽ堂」の前を通り、「蓮華院誕生寺 奥之院」へ向かいます。

左側に写っている「一心会館たんぽぽ堂」は、昼食を食べれたり

お土産を売っていたりと、参拝者の憩いの場になっています。

蓮華院誕生寺 奥之院の由緒・御祭神・御利益

由緒・歴史

蓮華院誕生寺は、平安時代の高僧・皇円上人(こうえんしょうにん)の誕生地に建てられた寺院です

現在の「蓮華院誕生寺 奥之院」は、昭和53年(1978年)に建立されました。

本院(誕生寺)とは別に設けられた修行と祈りの場であり、信仰の中心である「奥之院」として整備されました。

奥之院は、お寺としての役割に加え、修行体験・写経・坐禅・功徳行など、現代人が仏教の教えに触れられる場所としても機能しています。

御祭神

| 皇円上人 | 皇円上人は比叡山で修行し、浄土宗の開祖・法然上人の師匠でもあり、日本最古級の仏教史書『扶桑略記』を編纂した学僧 |

宗派

| 真言律宗 | 九州別格本山という特別な格式を持ち合わせる。真言律宗は、真言宗の密教思想と、戒律を重視する律宗の流れを組み合わせた宗派 |

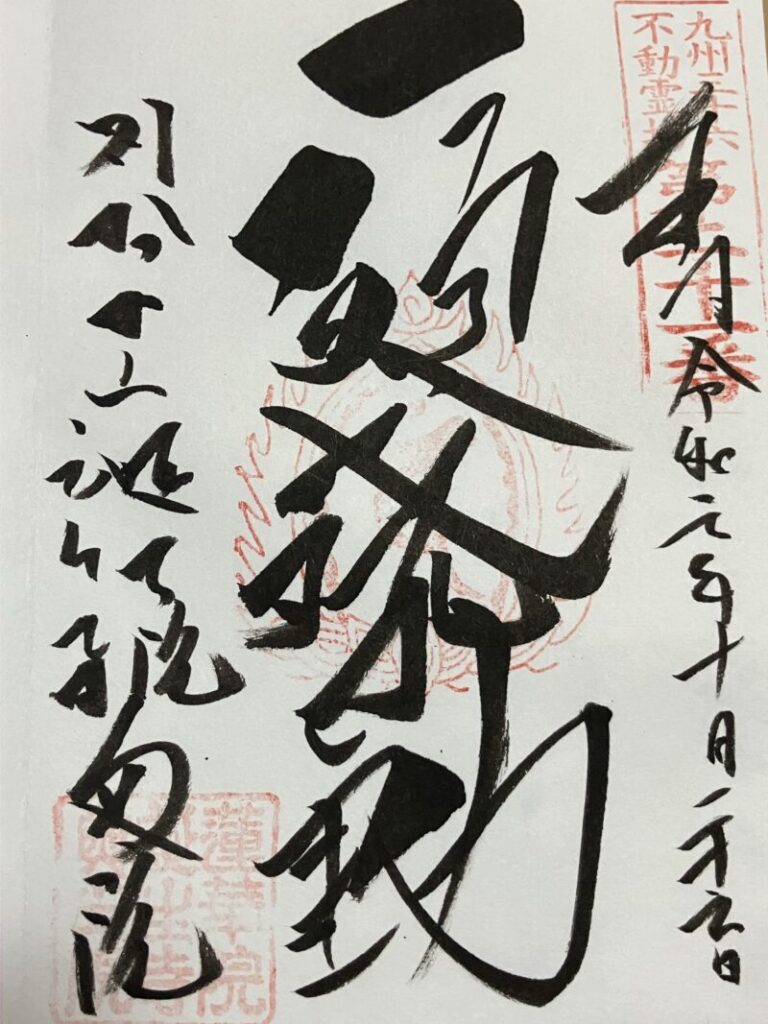

蓮華院誕生寺 奥之院の御朱印

社務所

社務所あありません。

境内にある「五重塔」で御朱印を受領することが可能です。

御朱印

墨文字の中心には、「不動明王」と大きく力強く書かれており、その背後には赤い炎の後光がうっすらと浮かび上がります。

この炎は不動明王の象徴であり、邪を焼き尽くし、参拝者を守護する力を感じさせてくれます。

右上には「九州三十六不動霊場」の朱印が押されており、この地が霊場巡りのひとつであることを物語っています。

その隣には「令和四年十月二十二日」と日付が記され、参拝の記録がしっかりと刻まれています。

蓮華院誕生寺 奥之院の境内の様子

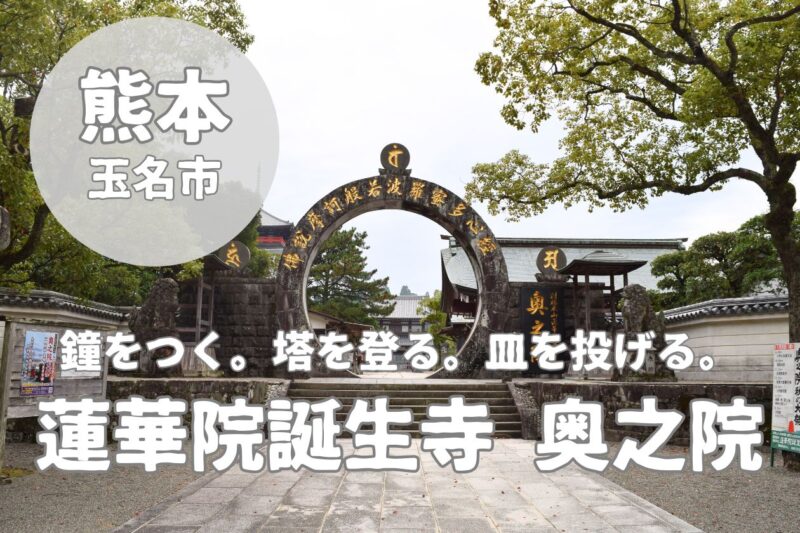

心経門

心経門(しんぎょうもん)は、蓮華院誕生寺 奥之院の参道の入り口に設けられた門で、訪れる者がこの地に足を踏み入れる最初の「心の関所」となる存在です。

仏教の根本経典のひとつである「般若心経」の教えを象徴しており、門をくぐるという行為そのものが、日常から離れ、仏の道へと心を切り替える第一歩となるように設計されています。

門の両脇には、般若心経の文字が掲げられており、その前に立つことで自然と経文を目にし、自らの心を見つめ直す機会を与えてくれます。

また、この門には、外界の喧騒を断ち、内なる静けさを呼び起こすという役割も込められており、精神的な境界を越える象徴として、参拝者の心に深く残る場所でもあります。

単なる建築物としての門ではなく、「信仰と内省の旅の始まり」を示す精神的なゲートともいえるでしょう。

入り口

「入口」「出口」と書かれた石柱が並び、正面奥には堂々たる二階建ての山門(仁王門)が見えます。

格式の高さと荘厳さを感じさせる立派な佇まいで、訪れる人々を静かに迎え入れてくれます。

右手には拝観受付の建物があり、木の温もりを感じる造りとなっています。

軒下には「奥之院 拝観券売場」と書かれた案内があり、ここで拝観料(大人500円、小人200円)を支払って中へ進む流れとなります。

案内図

境内の中央には、奥之院の象徴ともいえる大きな五重塔がそびえ立ちます。

日本最大級の木造塔のひとつであり、内部も拝観可能となっており、その壮麗さは圧巻です。

塔の周囲には、阿閦如来を祀る阿閦堂や、未来仏・弥勒菩薩を祀る弥勒堂など、仏教の教えに基づいた堂宇が整然と配置されています。

また、敷地東側には、釈迦涅槃像や相撲道場、厄除けの鐘など、他ではなかなか見られないユニークな施設が並んでおり、単なる参拝だけではない多角的な体験ができることも奥之院の魅力のひとつです。

特に「厄塚けの場」や「千人塚」など、厄払いや供養に関するスポットも多く、祈りの気持ちを深める場所が随所に設けられています。

手水舎

円形の心経門をくぐった先、寺務所の奥に配された水盤は、柄杓で手と口をすすぐことで、心身を浄化し、「非日常の祈りの時間」へと一歩踏み出すための準備を整えます。

掲示板には、蓮華院誕生寺奥之院で四季を通じて楽しめる自然の風景が、写真とともに紹介されています。

たとえば、2月には「梅」が境内を彩り、春の訪れを告げます。

3月末から4月初旬には「枝垂れ桜」や「八重桜」が見ごろを迎え、境内は華やかな桜色に包まれます。

4月から5月にかけては「シャクナゲ」や「ツツジ」が咲き誇り、6月には「アジサイ」や「肥後ショウブ」が梅雨の季節を彩ります。

さらに、7月から8月には「蓮」が池に咲き、幻想的な風景が広がります。

秋になると、11月には「銀杏」の黄色、11月末から12月初旬には「紅葉」の鮮やかな赤が境内を染め上げ、冬の訪れとともに静かな美しさを楽しむことができます。

蓮華院誕生寺奥之院で行われる「奥之院大祭」や年間行事の様子が紹介されています。

写真には、荘厳な儀式や迫力ある祈祷の場面が並び、修験道の精神が今なお息づいていることが伝わってきます。

また、最近では季節の花を添えた「花手水」として彩り美しく演出されることもあり、視覚でも心が和む工夫が施されています。

絵馬

絵馬には参拝者がそれぞれの願い事を書き記して奉納しており、「家内安全」や「学業成就」「病気平癒」など、さまざまな想いが込められています。

特に注目されるのは、中央に描かれている「仁王像」のような力強い守護神の姿が印象的な絵馬です。

この絵馬は蓮華院誕生寺奥之院ならではのデザインで、参拝者の願いを厄から守ってくれるという信仰が込められています。

実際に願い事を書くための記入所の様子です。

左側には絵馬が並び、「絵馬奉納」として500円で授与されています。

絵馬には仁王像が描かれており、表面には「祈願」や「願い事」「名前」「日付」などを記入するスペースがあります。

狛犬

口を開いた「阿形(あぎょう)」と、口を閉じた「吽形(うんぎょう)」の一対で配置されており、これは宇宙の始まりと終わり、「あ・うん」の呼吸を象徴しています。

口を開いた「阿形(あぎょう)」と、口を閉じた「吽形(うんぎょう)」の一対で配置されており、これは宇宙の始まりと終わり、「あ・うん」の呼吸を象徴しています。

まさに“始まりと終わり”“陽と陰”といった対の思想が形に表れたものです。

どちらの像も、筋肉質な体つきと躍動感のあるたてがみを持ち、威厳と守護の力強さを感じさせる造形が特徴です。

その表情は力強くも穏やかで、訪れる人々を静かに見守り、悪しきものの侵入を防ぐ存在として佇んでいます。

三銘の松

「三銘の松」は、ただの植物ではなく、信仰の対象であり、境内における“静”の象徴ともいえる存在です。

立ち止まってこの松を見上げると、不思議と心が落ち着き、訪れた人々が日常の喧騒から離れて、静かな時間を取り戻せるような気持ちになります。

五重塔

蓮華院誕生寺 奥之院の象徴である五重塔は、高さ37メートルの純木造建築で、国内最大級の規模を誇ります。

外から眺めるだけでなく、実際に内部を登拝できるのが特徴で、各階に修行体験の場が設けられています。

例えば、第二層では写経、第四層では阿字観瞑想(坐禅)が体験でき、最上層からは阿蘇や有明海、雲仙岳を一望できる開放感と静寂の空間が広がります。

単なる観光ではなく、心を整える“修行の道”として登ることができます。

また御朱印はこちらで受領することが可能です。

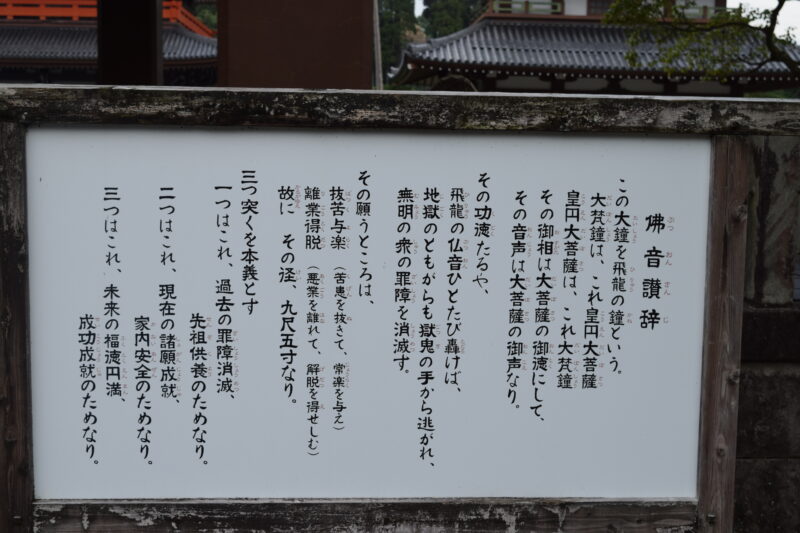

鐘楼堂

「佛音護辞(ぶつおんごじ)」と題され、大鐘の由来と功徳が記されています。この鐘は「皇円大菩薩」の御徳に通じるものとされ、打ち鳴らすその音は、大菩薩の慈悲の声そのものと考えられています。

文中では、鐘の響きによって「無明の業(ごう)の罪障が消滅し、地獄・餓鬼・修羅といった苦界からも逃れることができる」と説かれており、この鐘には浄化と救済の力が込められていることがわかります。

大きな屋根に守られた巨大な梵鐘(ぼんしょう)が吊るされており、撞木(しゅもく=鐘を打つ木の棒)が左右から吊られているのがわかります。

堂内には「南無皇円大菩薩」の大きな文字が掲げられ、訪れる者に敬虔な気持ちを起こさせます。

この鐘を三回突くことが基本とされており、それぞれに意味があります。

一突目:過去の罪障消滅、先祖供養のため

二突目:現在の諸願成就、家内安全・身体健全のため

三突目:未来の福徳円満・成就成仏のため

このように、鐘を突くたびに「過去・現在・未来」を超えて願いが仏へと届けられ、心の安らぎと加護が与えられるとされています。

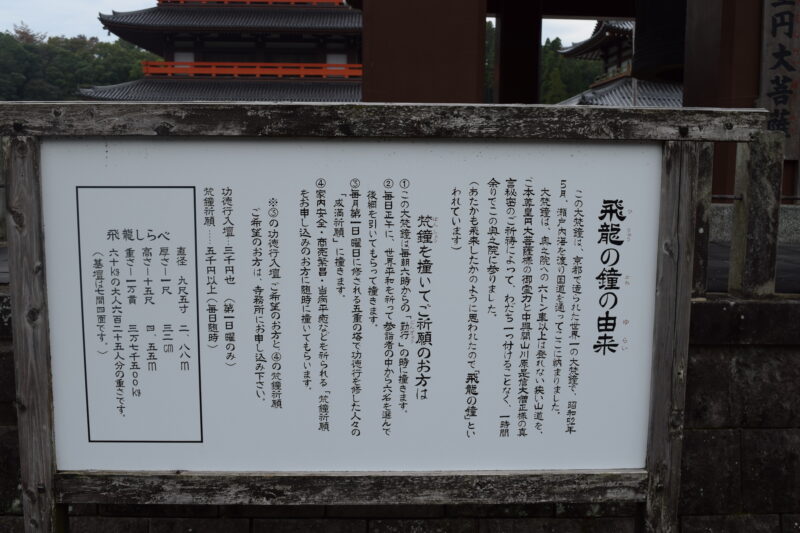

世界一の大梵鐘「飛龍の鐘」

奥之院のもう一つの目玉が、「飛龍の鐘」と呼ばれる巨大な大梵鐘です。

直径2.88メートル・高さ4.55メートル・重量37トンという世界最大級の規模を誇り、長さ6メートルの撞木(しゅもく)を使って撞きます。

毎日11:50と12:00の2回、僧侶とともに鐘を撞く祈願法要が行われ、一般の参拝者も参加できます。

心経門から五重塔へ続く参道の入口

蓮華院誕生寺 奥之院の参道は、心を整える静かな道のりとして設計されています。

その入口にあたるのが「心経門」であり、この門をくぐることで参拝者は、日常から非日常の祈りの世界へと足を踏み入れます。

心経門を抜けたその先には、木々に囲まれた山中の参道が続き、自然の中を静かに進むことで、心身ともに清らかになっていくような感覚が訪れます。

やがて視界が開けると、荘厳な「仁王門」が姿を現し、その両脇には九州最大級の大仁王像が立ち、訪れる人を厳かに迎え入れます。

仁王門をくぐった瞬間、真正面にそびえ立つのが、高さ日本一を誇る仏像です。

その姿は圧巻であり、まるで祈りの道の終着点にして新たな精神の高みを示すかのように、堂々とそびえています。

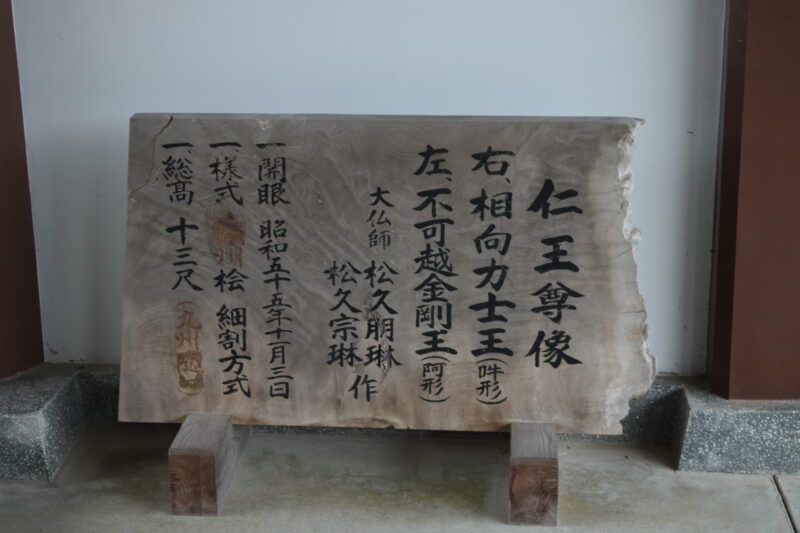

九州一の大仁王像

蓮華院誕生寺 奥之院の仁王門には、九州随一の大きさを誇る仁王像が安置されています。

その高さは約3.9メートルにもおよび、門の左右に阿形・吽形の姿で堂々と立ち、参拝者を威厳と迫力をもって迎え入れます。

この巨大な仁王像は、ただ大きいだけでなく、細部に至るまで精緻に造られた筋肉や表情、衣のひだまでが生き生きと表現されており、まるで今にも動き出しそうな迫力があります。

阿吽の象徴

蓮華院誕生寺 奥之院の仁王門に安置されている阿形(あぎょう)・吽形(うんぎょう)の仁王尊は、ただ威厳ある像として門を守っているだけでなく、仏教における深い象徴的意味を持っています。

「阿」は口を開いて発する音で“始まり”や“吸気”を表し、「吽」は口を閉じた音で“終わり”や“呼気”を意味します。

この両者は、宇宙の生成から終焉まですべてを内包する“真理の音”であるともされ、仏教においては万物の根源、生命の流れそのものを象徴します。

仁王像がそれぞれ阿形・吽形で対となって立つことで、「始まりと終わり」「息を合わせることの大切さ」「祈りにおける心身の一致」などが表現されており、門をくぐる者に対して、己の心を整え、目的と向き合う覚悟を促す役割も担っています。

特に蓮華院誕生寺 奥之院では、この阿吽の呼吸に象徴されるように、祈りや修行において「一心に念ずることの大切さ」や「心の統一」が重視されており、仁王門はその第一歩として参拝者を導く場となっています。

静かに門の前に立ち、仁王尊を見上げることで、自らの内にある覚悟や願いと改めて向き合うきっかけとなるでしょう。

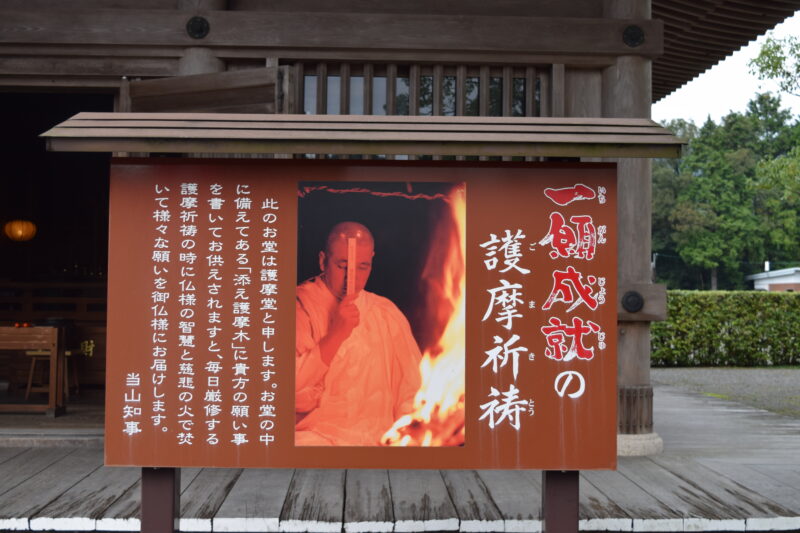

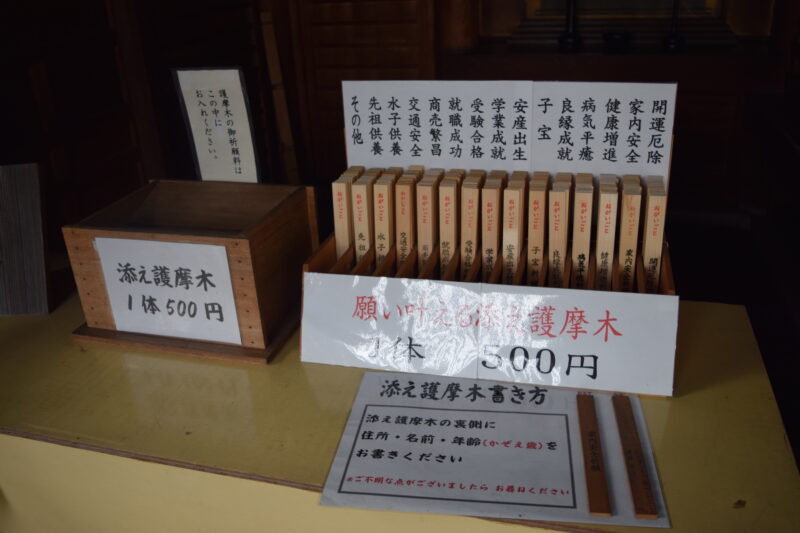

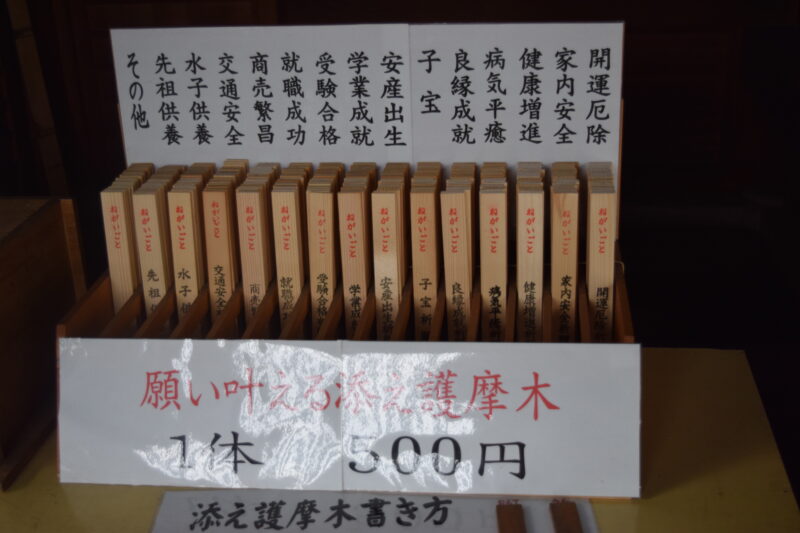

護摩堂

護摩堂(ごまどう)は、蓮華院誕生寺 奥之院の境内にある祈りの中心的な施設で、仏教における密教儀式「護摩祈願」が厳かに執り行われる場です。

護摩とは、不動明王の御前で焚かれる神聖な火を通じて、人々の願いや煩悩を浄化し、成就へと導く伝統的な修法であり、堂内では僧侶による読経や火炎の立ち上る荘厳な儀式が体験できます。

この護摩堂は、参拝者の心願成就や厄除け、病気平癒、家内安全など、さまざまな祈願に応じて日々護摩焚きが行われており、誰でも参列が可能です。

特に初詣や節分、厄年の節目などには多くの人々が訪れ、護摩の火に自らの願いを託しています。

堂内の空気は神聖で、燃え上がる炎のゆらめきと祈りの声が重なる空間は、非日常の中に身を置くような感覚をもたらし、心を整える時間となります。

また、護摩堂の周辺には護摩木を奉納するスペースも設けられており、自身の願いを護摩木に書き入れ、供えることで、より深く祈りに向き合うことができます。

蓮華院誕生寺 奥之院の護摩堂は、単なる観光ではなく、自分と向き合い、願いを炎に託す「祈りの体験」ができる特別な場所といえるでしょう。

柴燈護摩道場

蓮華院誕生寺 奥之院の柴燈護摩道場(さいとうごまどうじょう)は、毎年11月3日に開催される「奥之院大祭」で中心的役割を担う、荘厳かつ神秘的な野外護摩の場です。

ここでは、伝統的な山岳信仰と真言密教が融合した形で「柴燈(さいとう)大護摩祈祷」が執り行われ、幅広い信仰と信念に基づく祈りが実践されます

池や小川にかけられたこの橋が視界に現れ、歩みを一段深めるような印象を抱かせます。

「極楽橋」の向こうには厄除け坂と呼ばれる女坂・男坂が控えており、その先には皇円上人を祀る大仏が鎮座しています。

この道場は、広さ約100畳に及ぶ大きな護摩壇を備え、壇の上に組まれた大量の薪が、不浄や煩悩を仏の智慧の炎で焼き尽くす象徴的な儀式が展開されます。

祭り当日は、多くの僧侶とともに、信者や参拝者もこの火の儀式に列席し、祈祷と読経を通して厄除けや心願成就を願います。

壇の脇には鐘楼堂の「飛龍の鐘」も連動し、護摩祈祷の熱気と共に鐘の響きが空へと重なり、場全体を清浄かつ荘厳な祈りの空間へと導きます。

この伝統ある柴燈護摩道場は、単なる見世物ではなく、阿蘇や有明海を望む霊山・小岱山の自然と深く結びつけられた信仰の場であり、訪れる者に「煩悩を清め、新たな自己と向き合う場」としての体験を提供します。

密教の火の儀式を直に感じることで、心身が洗われ、清々しい心の状態へと導かれることでしょう。

奥に上がる階段を上がると、厄落とし坂です。

大仏

まっすぐに空へと伸びるような石段は「男坂」と呼ばれ、参拝者が自らの心と体に向き合いながら登る修行の道として設けられています。

両側に並ぶ杉の木々がその道の厳かさをより一層際立たせ、上り詰めた先に、ひときわ大きく見えるのが皇円大菩薩像です。

階段を登りきった先に現れるのは、巨大な「皇円大菩薩坐像」。波と蓮華を模した台座に座り、合掌しながら穏やかに前方を見つめるその姿には、深い慈悲と悟りの境地が表れています。

後光には五芒星(ごぼうせい)の意匠があしらわれており、これは宇宙の調和や智慧の象徴とも言われています。

この皇円大菩薩像は、鎌倉時代の高僧・皇円上人(こうえんしょうにん)を讃えたもので、日本仏教の発展に大きく貢献した彼の精神を後世に伝えるために建立されました。

大菩薩の前で手を合わせると、過去・現在・未来のすべてを包み込むような静けさと安心が心に広がります。

参詣順路

右手には「参詣巡路」と書かれた木製の案内板があり、その奥には整然と並べられた石碑が続いています。

木々に囲まれた静かな小径は、まるで内省の旅へと誘うように整えられており、一歩踏み出すごとに心が落ち着いていくような、神聖で穏やかな雰囲気が漂っています。

ここでは「坂村真民賞」を受賞した詩が石碑に刻まれており、この写真に写る石碑には「お母さんのごはん」と題された心温まる文章が彫られています。読む人の心にそっと触れるような、やさしい言葉が石に刻まれ、訪れた人は足を止めて静かに読んでいく姿が想像できます。

巡路をさらに進んでいくと、自然に囲まれた参道の奥へと続く道が現れます。

道の入口には「展望所 →」の案内板が置かれており、訪れる人をさらに奥へと導きます。

苔むした石灯籠や木立の合間からのぞく灯篭群は、霊場ならではの神秘的な雰囲気を演出しています。

真宝道

蓮華院誕生寺 奥之院の「真宝道」は、参道の中程に位置し、まるで心の浄化を促すかのように静かに続く小径です。

道の長さは約108メートルとされ、その数は仏教で説く「108の煩悩」にも対応しています。

歩を進めるごとにひとつずつ煩悩を落としながら、内的な清めを体感する――まさに心の修行道として意図された構成です 。

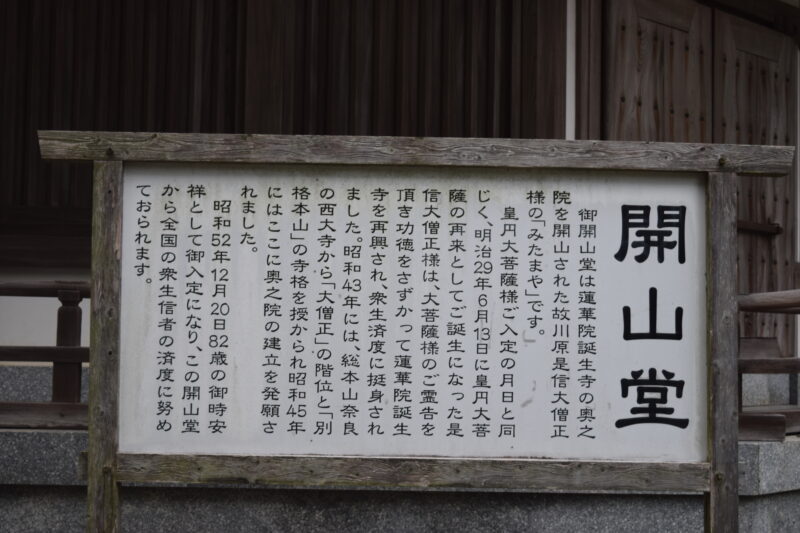

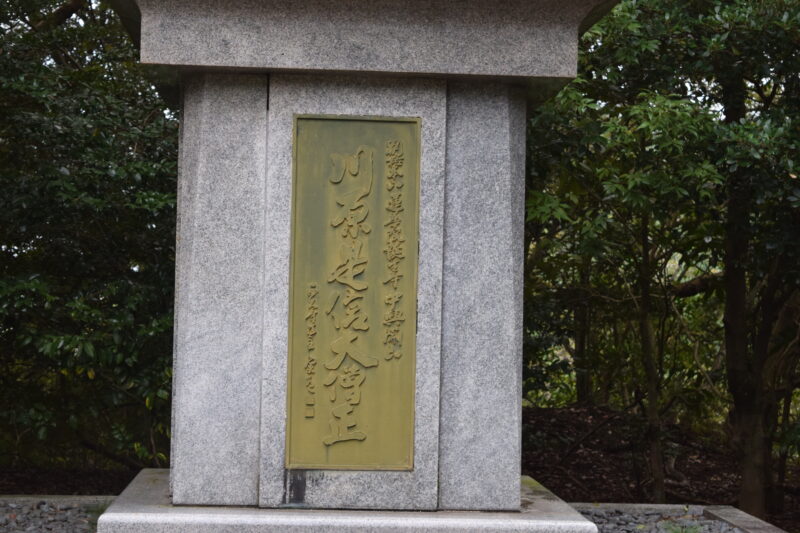

開山堂

開山堂は、蓮華院誕生寺 奥之院の境内最深部に静かに佇む堂宇で、開山上人をしのび祈りを捧げるための、深い信仰の場です。

ここには、蓮華院の礎を築いた開山上人である川原是信大僧正や、皇円上人ゆかりの高僧が祀られており、訪れる者はその御霊に向かい心静かに手を合わせることができます。

この御堂は、奥之院建立からほど近い昭和の時代に設けられたもので、堂内は荘重ながらも温かな雰囲気が漂います。

周囲には自然の緑が広がり、境内を巡りつつたどり着くその佇まいは、まるで霊験あらたかな聖域へ導かれるようです。

参拝者は内なる静けさと向き合い、自分自身の思いを祈りに変える機会をこの御堂で得ることができます。

開山堂は、単なる祈祷の場ではなく、心の奥深くにある信仰の源流と繋がる空間です。

蓮華院誕生寺 奥之院を訪れた際には、五重塔や仁王門などの荘厳な伽藍群を巡る旅の終着として、ぜひ一歩を踏み入れてみてください。

その静けさと落ち着きは、訪れる人にとって忘れがたい祈りの時間となることでしょう。

厄皿投げの場

「開山堂」を進んだ奥に、「展望台」と「厄皿投の場」があります。

「厄皿投げの場」は、展望所や縁結びの鐘のすぐ近くに設けられた、災厄や煩悩を文字通り“投げ捨てる”体験ができる、ユニークで爽快感のある祈願スポットです。

ここでは、素焼きの厄皿(1枚500円)に、自分が手放したい不運や悩み、あるいは成就を願う祈りごとを書き込みます。

そして皿を手にしたら、眼下に広がる谷や茂みに向かって、「えーい!」と声を上げながら思いきり投げます。

その行為は、単なる遊びや儀式ではなく、拝礼と祈願の意味を持ち、心にたまった苦しみや迷いを現実世界から手放す象徴的な瞬間となります。

実際に皿が茂みに吸い込まれていく様子は、自分の中にあった重荷が自然に溶けていくようにも感じられ、投げた瞬間にスッと気持ちが晴れるという声も多く聞かれます。

展望所と隣接しているため、皿を投げたあとは、山々や遠くの海、雲仙岳までも望める景色を眺めながら、気持ちを新たにすることができるのもこの場ならではの魅力です。

参拝者の感想では、「苦厄から解き放たれるようだった」「投げ終わったあとに海を眺めると、本当に心がスーッとした」という声が寄せられており、大人から子どもまで、多くの人が思いを込めて皿を投げています。

縁結びの鐘

蓮華院誕生寺 奥之院の「縁結びの鐘」は、境内の西側、展望所の近くに位置し、美しい景色を眺めながら鐘を鳴らすことができるスポットです。

こちらの鐘は、家族や友人、恋人の幸せなご縁を願う役割があり、大切な人とのつながりを鐘の音に託す、とても心温まる場所となっています。

鐘が設置された場所からは荒尾市街や有明海、遠く雲仙岳まで見渡せる絶景が広がっており、雄大な自然との調和が祈りの瞬間をより特別なものにしています。

このロケーションは、単に鐘を鳴らすだけでなく、鐘の音とともに心静かに景色を感じる“時間の共有”の場とも言えます。

体験方法は簡単で、まず鐘の前に立ち、そっと紐を引けば澄んだ音色が響きます。

その音色に願いを込めながら、鐘を鳴らした後は周囲の景色をご一緒に楽しむ──そんなひとときが、縁結びを願う心に自然とくつろぎと希望をもたらしてくれます。

開山上人、川原是信大僧正の銅像

蓮華院誕生寺奥之院に建立されている開山上人、川原是信大僧正の銅像は、境内奥深くひっそりと佇む祈りの象徴的存在です。

昭和初期、皇円上人の霊告により寺院の再興を宣告された是信上人は、自ら蓮華院を中興し、その信仰を後世に伝えた功績から、「開山上人」として尊崇されています。

この銅像は、是信上人が静かに結跏趺坐(けっかふざ)した姿で表現されており、その穏やかで安定した佇まいからは、訪れる人々に内なる落ち着きと敬意を促します。

石段を上った先の開山堂と銅像を目にすると、「修行・祈り・再誕への道のり」を象徴するように感じられ、五重塔や大仏などの荘厳な伽藍とは一味違う、静謐なる信仰の深さを体感できます。

また、付近には千人塚や句碑も配されており、そこを巡りながら目にする此処だけの空気が、川原是信大僧正の深い精神性や生涯を思い起こさせ、人々の心にしずくのような余韻を残します。

千人塚

蓮華院誕生寺 奥之院の「千人塚」は、境内の最奥にひっそりと佇む、歴史と祈りを秘めた象徴的な石塔群です。

普段は訪れる人も少ないこの場所ですが、春には桜が美しく咲き誇り、参道を歩く者に静謐な時間をもたらします 。

千人塚の石碑は、先人たちの供養と祈りの足跡を伝えています。

境内案内の地図にも記されているように、開山堂や開山上人銅像に近接し、自然と調和するように石碑が並ぶ風景は、まるで時の重なりと信仰の連綿を体現しているかのようです 。

訪れる際には、五重塔や護摩堂などの荘厳な伽藍群を巡った後、少し足を伸ばしてこの隠れた聖域を目指してみてください。

木漏れ日が差し込む苔むした道を歩けば、歴代の祈りや人々の思いに触れ、心を鎮める深い時間を体験できることでしょう。

蓮華院誕生寺 奥之院のギャラリー