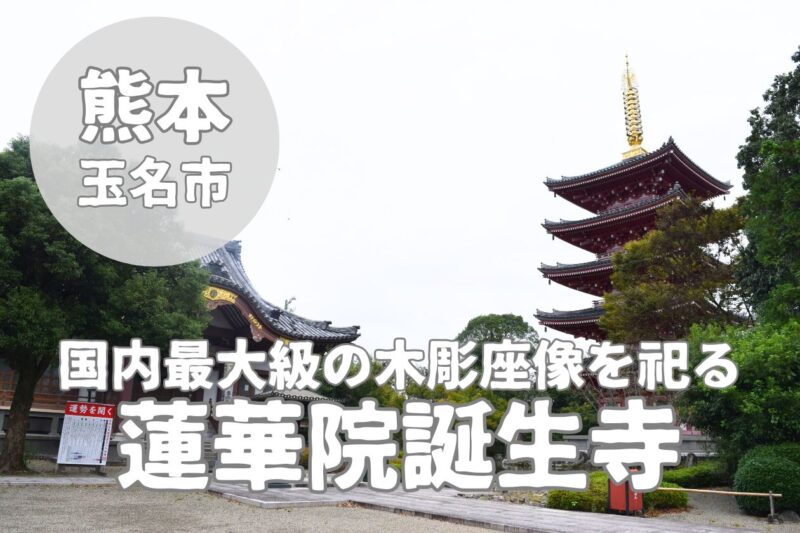

熊本県玉名市築地にある『蓮華院誕生寺』へ参拝に行きました。

「蓮華院誕生寺」は、真言律宗の特別なお寺で、浄土宗の開祖・法然上人の師であり『扶桑略記』を編纂した皇円大菩薩をお祀りしています。

伝説によると、96歳で龍身となり菩薩行に入られた皇円上人。

昭和4年に是信大僧正が上人からのお告げを受けて再興した歴史ある寺院です。

・境内に池があり、五十塔は紅葉スポット

・石が切り抜かれた入り口『延命門』も見所

・南大門に四天王が仁王立ちでお出迎え

Contents

蓮華院誕生寺の概要

| 名称: | 蓮華院誕生寺 |

|---|---|

| 読み方 | れんげいんたんじょうじ |

| 住所 | 〒865-0065 熊本県玉名市築地2288 |

| 創業 | 1930年 |

| 電話番号 | 0968-72-3300 |

| 参拝可能時間 | 24時間 |

| 社務所受付時間 | 8:00~17:00 |

| 御朱印有無 | あり |

| 駐車場 | 無料:200台 |

| 例祭日 | – |

| 公式サイト | https://www.rengein.jp/ |

| 公式instagram |

蓮華院誕生寺のアクセス方法・行き方

・玉名駅から徒歩約28分

・熊本駅から電車で54分

玉名市中(交差点) を左折して 県道347号 に入ると住宅街に入ります。

玉名市中(交差点) を左折して 県道347号 に入ると住宅街に入ります。

道は狭いため、自動車で向かう時はややゆっくりめで向かうと良いです。

寺院の前に無料で駐車場が見えてきます。

向かい側なため非常にわかりやすいです

駐車場

駐車場は充分な広さがあります。

イベントでなければ、ほぼ満車になることはないと思いますので

ファミリーカーも安心して駐車が可能です。

蓮華院誕生寺の由緒・御祭神・御利益

由緒・歴史

「蓮華院誕生寺」は、玉名市に生まれた皇円大菩薩(皇円上人)をお祀りする真言律宗の特別なお寺です。

皇円上人は、浄土宗の開祖・法然上人の師匠で、日本三大歴史書の一つ『扶桑略記』を編纂した人物としても知られています。

上人は96歳の時、静岡県桜ヶ池で龍身となり菩薩行に入られたと伝えられています。

この地には、平重盛公が建立した「浄光寺蓮華院」があり、後に再興されるも戦乱で焼失。

しかし昭和4年、是信大僧正が皇円大菩薩からのお告げを受け、蓮華院を再興されました。

現在は五重塔や南大門が再建され、昭和53年には「奥之院」も建立されました。

本尊

| 皇円大菩薩 | 神通力を持つ人物としても広く知られた。江戸時代の儒学者・林羅山が編纂した「天狗番付」には、「肥後阿闍梨」として記載され、密教の修験者としての超自然的な力が高く評価される |

宗派

| 真言律宗 | 空海を祖として、鎌倉時代に戒律の普及と古寺の復興をすすめた西大寺の興正菩薩叡尊が宗祖 |

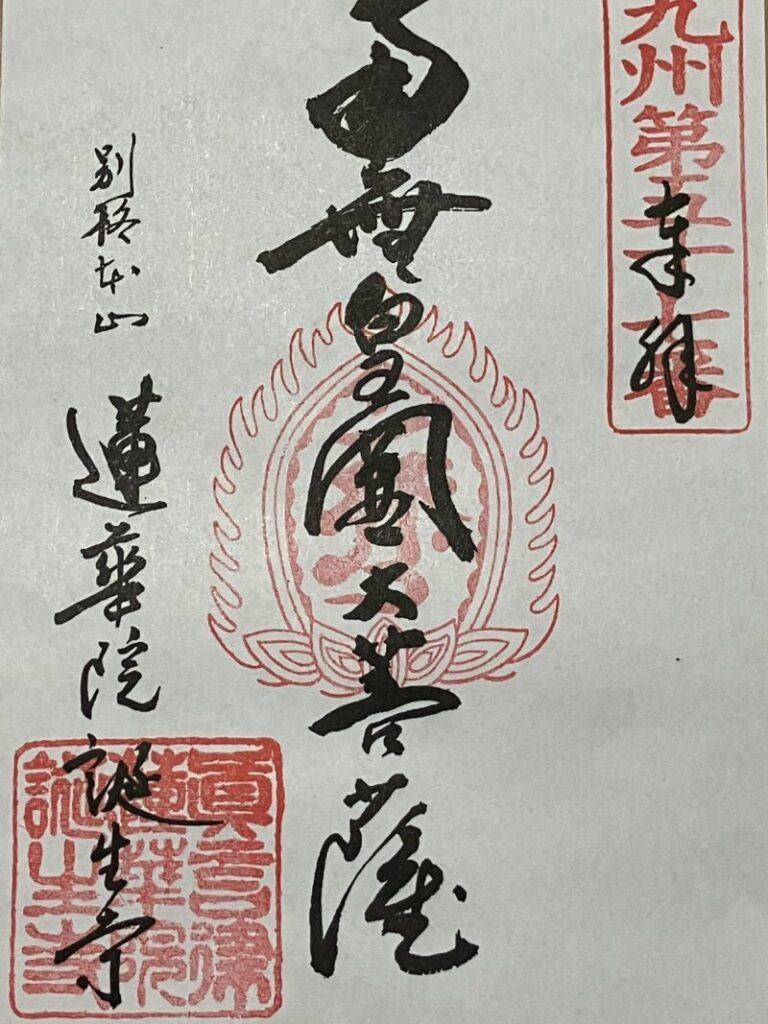

蓮華院誕生寺の御朱印

社務所

本堂内に御朱印が置いております。

扉は閉まっておりますが、営業時間内はお邪魔できます。

御朱印

シンプルかつ仏教を感じさせる御朱印です。

そんな御朱印は書き置きになります。

奉納する箱がりますため、そちらにお金を納めて頂戴しましょう。

蓮華院誕生寺南大門の様子

案内

南大門は、幅20メートル、高さ15メートル、奥行き10メートルと壮大な木造建築で、青森ヒバを使用した総木造です。

この門は、鎌倉時代以来の技術と美意識が結集されたものとされています。

その設計は、大浦敬規氏が担当し、田中重光棟梁が施工しました。

青森ひばを用いた入母屋造りの二重門で、一層部分に四方を守る四天王像が祀られています。

この四天王像は高さ約4mと日本最大級で、その精巧な造りから、将来国宝に指定される可能性もあると評価されています。

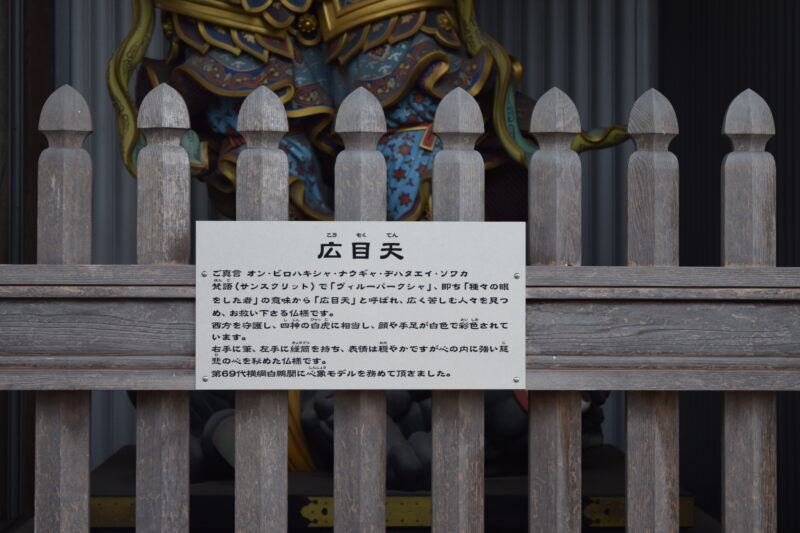

広目天

広目天(こうもくてん)は、仏教における四天王の一尊で、西方を守護する天部の神です。

サンスクリット名「ヴィルーパークシャ」は「尋常でない眼を持つ者」や「特殊な力を持つ眼」を意味し、千里眼として拡大解釈されたことから「広目」と訳されました。

また、「毘楼博叉」とも称されます。

広目天の象徴である三昧耶形(さんまやぎょう)は三鈷戟や羂索とされ、その種子は「ビ(vi)」です。

仏堂では、本尊の左後方に安置されることが基本とされ、その姿は革製の甲冑をまとった唐代の武将風のスタイルが一般的です。

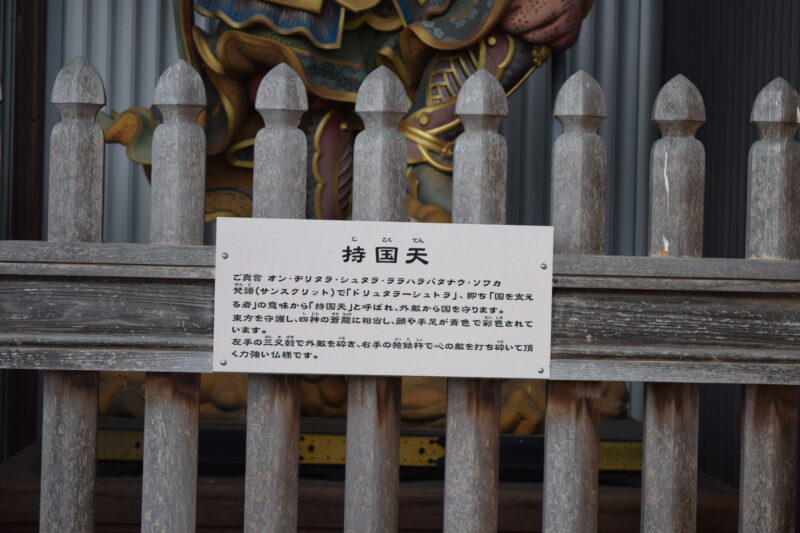

持国天

持国天(じこくてん)は、仏教の四天王の一尊で、東方を守護する守護神です。

その梵名「ドゥリタラーシュトラ(Dhṛtarāṣṭra)」は「国を支える者」を意味し、日本では「提頭頼吒」とも呼ばれています。象徴的な三昧耶形は刀であり、種子は「ヂリ(dhṛ)」です。

仏堂では、本尊の向かって右手前に安置されるのが通例で、日本では革製の甲冑をまとった唐代の武将のような姿で表現されることが多いです。

その威厳ある姿は、国や地域の安寧を守る象徴でもあります。

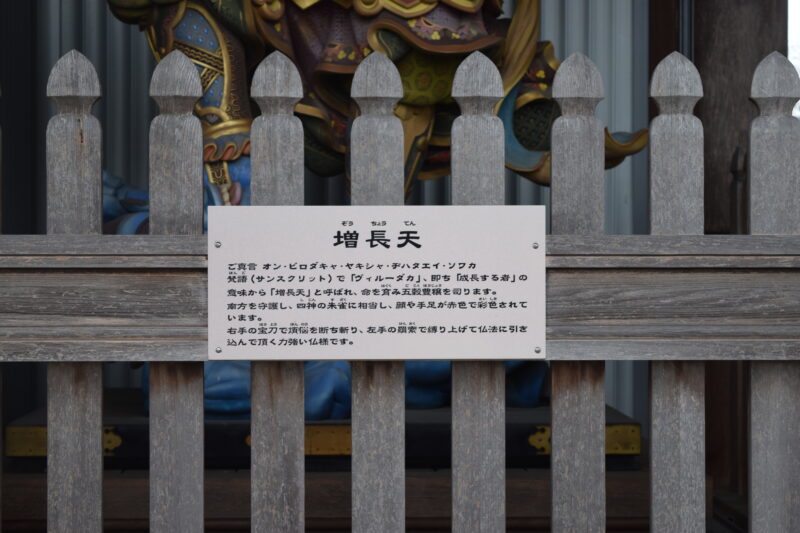

増長天

増長天(ぞうじょうてん)は、仏教における四天王の一尊で、南方を守護する神です。

増長天(ぞうじょうてん)は、仏教における四天王の一尊で、南方を守護する神です。

その梵名「ヴィルーダカ(Virūḍhaka)」は「成長した者」「増大した者」を意味し、「毘楼勒叉」とも呼ばれます。

三昧耶形は刀剣や戟であり、種子は「ビ(vi)」です。

仏堂では、本尊の向かって左手前に安置されるのが一般的で、その姿は革製の甲冑をまとった唐代の武将風に表現されることが多いです。

増長天は成長や繁栄を象徴し、私たちに発展や守護のエネルギーを与えてくれる存在です。

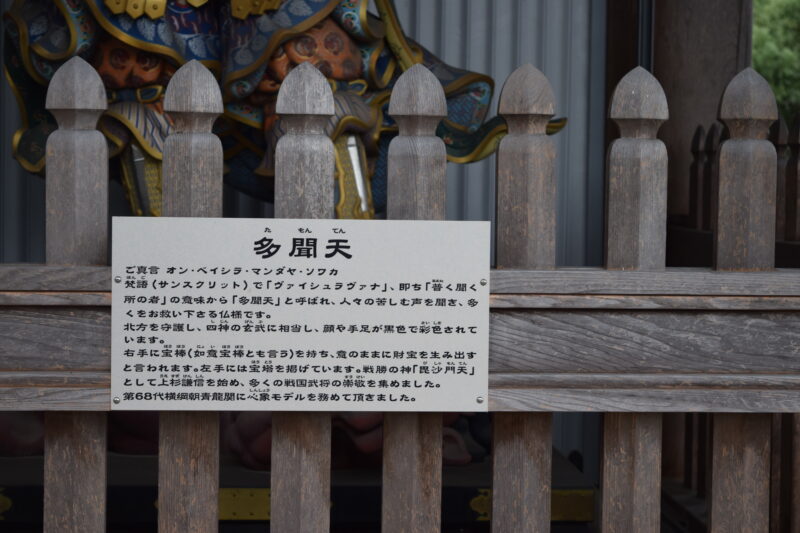

多聞天

毘沙門天(びしゃもんてん)は、仏教の四天王の一尊で、北方を守護する武神です。

梵名「ヴァイシュラヴァナ(Vaiśravaṇa)」は「多聞天」や「北方天」とも呼ばれ、仏教の守護神としてだけでなく、中央アジアや中国など広範な地域で独尊としても信仰されています。

種子は「ベイ(vai)」です。

日本では、毘沙門天は「五穀豊穣」「商売繁盛」「家内安全」「長命長寿」「立身出世」など現世利益をもたらす七福神の一柱として親しまれています。

その力強い姿は、繁栄や守護の象徴として多くの人々に崇敬されています。

参道

南大門から正門に向けての参道は長い直線が続いています。

南大門から正門に向けての参道は長い直線が続いています。

河原是信大僧正

昭和4年、初代川原是信は荒尾で祈祷所を営む霊能者として活動していました。

昭和4年、初代川原是信は荒尾で祈祷所を営む霊能者として活動していました。

当時、旧浄光寺跡は寒村で、藪や竹林に覆われた土地でしたが、子供が遊ぶと腹痛を起こし、女性が入ると眼病を患うなど、不思議な現象が起きていました。

村人たちは「荒神様」の仕業と恐れ、是信に祈祷を依頼しました。

12月10日早朝、是信が浄光寺跡地で読経していると、突然「我は皇円なり。心願成就せる功徳を汝に授け、蓮華院を再興し衆生済度を行え」との霊告を受けました。

皇円や桜ヶ池の存在を知らなかった是信は、この霊告に導かれ再興を決意。

昭和5年3月、村人の協力を得て小さな本堂が建設され、これが蓮華院誕生寺再興の第一歩となりました。

その後、次々と堂宇が整備され、昭和25年には新本堂「大願堂」が完成。

その後も改築が進み、現在の姿へと発展しました。

是信は皇円の霊告に従い密教行者として修行と衆生済度を続け、その霊力で信者は全国へ広がりました。

蓮華院誕生寺の境内の様子

山門

蓮華院誕生寺の山門は、黒瓦が整然と並ぶ屋根には細かな装飾が施され、寺院らしい気品を感じさせます。

厚みのある木材で作られた門柱は、手入れが行き届いており、歴史と格式が漂う佇まいで訪れる人々を温かく迎え入れます。

延命門

蓮華院誕生寺の円形石門は、「円満」や「調和」を象徴する仏教的な意味が込められた独特のデザインが特徴です。

シンプルながらも存在感があり、訪れる人々を静かに迎え入れます。

本堂

昭和40年に川原是信大僧正(中興開山大僧正)が建立された、八間四面のお堂で、高さは15mです。

建立前に発掘調査を行ったところ、鎮壇具(お堂の安泰を祈るために埋められた法具)が出土しました。

まさに昔の本堂の跡と思われる所に建てられた事を意味しています。

毎月3のつく日はお参りの日で、大勢の信者さんが集まり、熱気あふれる読経の声がながれています。

本堂内

本堂内は、案内のパンフレット等が入り口にあります。

書籍も販売しているため、気になる方は手に取ってみると良いでしょう。

「世界の不幸な人々の為に幾分の寄付を願います」とあります。

奥には仏様が佇んでおります。

本堂内の正面奥にも仏壇があります。

こちらでお経を唱える姿が想像できます。

天井には様々な掛け絵があります。

ゆっくりと見て回ると、時間の流れを忘れさせてくれます。

本堂内の全体は写真のような感じです。

五重塔

蓮華院誕生寺の「平成五重塔」は、平成9年4月に落慶された総青森ひば造りの高さ35mの五重塔で、九州では貴重な純木造の五重塔のひとつです。

一層には御本尊・皇円大菩薩様が祀られ、その手のひらにはお釈迦様の真舎利が納められています。

この塔は昭和62年、故川原真如大僧正の発願により建設が始まり、約10年の歳月をかけて完成。

現貫主・川原英照権大僧正の下で落成されました。

日本だけでなく、インド、チベット、スリランカなど、多くの国々の協力によって実現した国際的なシンボルです。

手水舎

境内手前右側には、美しい木造の手水舎があります。

境内手前右側には、美しい木造の手水舎があります。

石造りの清潔感ある水盤に、竹で支えられたお酌が配され、シンプルながらも趣深いデザインが魅力的です。

この手水舎の水は飲用可能で、利用者のためにロートが用意されています。

また、水を移動させるための台車も備えられており、多くの人々がこの清らかな水を活用している様子が伺えます。

多重塔

蓮華院誕生寺の多宝塔は、平成30年5月12日に落慶されました。

この塔は、御本尊・皇円大菩薩様の「智慧」と「慈悲」に基づく衆生済度の御願いを象徴しています。

真言密教において、胎蔵界(理・慈悲)を象徴する五重塔に対し、金剛界(智・智慧)を象徴するのが多宝塔です。

塔内には金剛界の五智如来をお祀りし、立体曼荼羅としてその世界観を表現しています。

さらに、高橋秀画伯による「地・水・火・風・空」をテーマにした5幅の壁画が内部を荘厳に彩り、訪れる人々に深い感動を与えます。

鐘

蓮華院誕生寺の鐘楼は、和風の瓦葺き屋根が穏やかなカーブを描き、全体のバランスを引き立てる美しい佇まいです。

しっかりとした木製の柱と石造りの基礎が、歴史と職人技の高さを感じさせ、重厚感と耐久性を兼ね備えています。

香炉

香炉には、「南無妙法蓮華経」と刻まれた金色の文字が輝き、訪れる人々の目を引きます。

その存在感ある文字は、仏法への深い敬意を感じさせ、参拝者の心に信仰の重みを新たに刻む力を持っています。

香炉を支える八角形の基盤は、安定感を与えるとともに、仏教の八正道などを象徴しているように感じられます。

このデザインは、仏教の教えを視覚的に表現し、香炉全体に調和と神聖さをもたらしています。