2026年は干支でいうと「丙午(ひのえうま)」、そして八白土星の年にあたり、情熱と変化がテーマとなる一年です。

新しい挑戦や人生の転機を迎える人にとって、心強い後押しをしてくれるのが熊本の神社。

歴史ある社殿に息づく神々の力は、厄除けはもちろん、縁結びや仕事運、再出発を願う参拝にもぴったりです。

本記事では、2026年にぜひ訪れてほしい熊本のおすすめ神社を厳選してご紹介します。

・2026年の乙巳は、情熱と変化が渦巻く、60年に一度のパワフルイヤー

・“馬の信仰”が息づき由縁あるパワースポット紹介

・歴史と伝承に守られた神社が、挑戦を後押し

Contents

2026年の丙午はどんな年?

丙午(ひのえうま)は、十干の「丙(ひのえ)」と十二支の「午(うま)」が重なる干支の組み合わせで、60年に一度巡ってきます。

丙は太陽を象徴する「火の陽」の性質を持ち、午もまた火の気を司るため、火と火が重なり合うことで非常に強いエネルギーが生まれるとされています。

そのため、丙午の年は「情熱」「勢い」「変化」を象徴し、物事を一気に動かす力が働きやすい年と考えられています。

暦と自然の視点からみた午

十二支の午は、一年の中で太陽が最も力を増す「夏至」のころに対応しています。

真夏の強い日差しのように、午は「物事がピークを迎えるとき」を象徴しており、自然のサイクルでいえば成長の頂点にあたる存在です。

また、一日の中では午の刻(午前11時〜午後1時ごろ)を示します。

太陽が真上に昇る時間帯であるため、午は「極み」「成就」といった意味合いを持つのです。

さらに方角でいえば午は南を司り、陽光が最も降り注ぐ方向とされています。これらの要素から、午は暦や自然界において「力の最盛期」を表す干支として理解できます。

文化と思想に根付いた午の意味

古代中国から伝わった五行思想において、午は「火」に属します。

火は情熱や活力を象徴し、明るさと同時に勢いの強さも示します。

そのため午は、前へ進む力を授けてくれる干支と考えられてきました。

一方で、火は制御を誤ると暴走しやすい側面も持つため、「力の使い方を誤らないこと」も大切だと説かれています。

また午は動物の馬に結びつけられており、馬は古来より人々の生活や戦に欠かせない存在でした。

馬が象徴するスピードや力強さは、干支の午のイメージをより具体的に人々の生活に根付かせています。

午に関連したパワースポット神社7選

2026年の干支「丙午(ひのえうま)」は、火の力と午(馬)の勢いが重なる特別な年。

情熱や変化を象徴するこの年に訪れるのにふさわしいのが、馬や火、そして再出発に縁のある熊本の神社です。

歴史に刻まれた逸話や地域に根付く信仰を持つ神社を巡ることで、心強い後押しを得られるはず。

ここでは、特に午や火のエネルギーにまつわる熊本県内のパワースポット神社を7つご紹介します。

伊倉南八幡宮の概要

| 名称: | 伊倉南八幡宮 |

|---|---|

| 読み方 | いくらみなみはちまんぐう |

| 住所 | 〒865‑0042 熊本県玉名市宮原632 |

| 創業 | 709年 |

| 電話番号 | 0968‑72‑2924 |

| 参拝可能時間 | 9:00~17:00(一般的に常時開放 |

| 社務所受付時間 | 9:00~17:00 |

| 御朱印有無 | あり |

| 駐車場 | 無料、20台程度の駐車スペースあり |

| 例祭日 | 春(4月中旬)および秋(10月中旬)のいずれも日曜日に開催 |

| 公式サイト | なし |

| 公式instagram | なし |

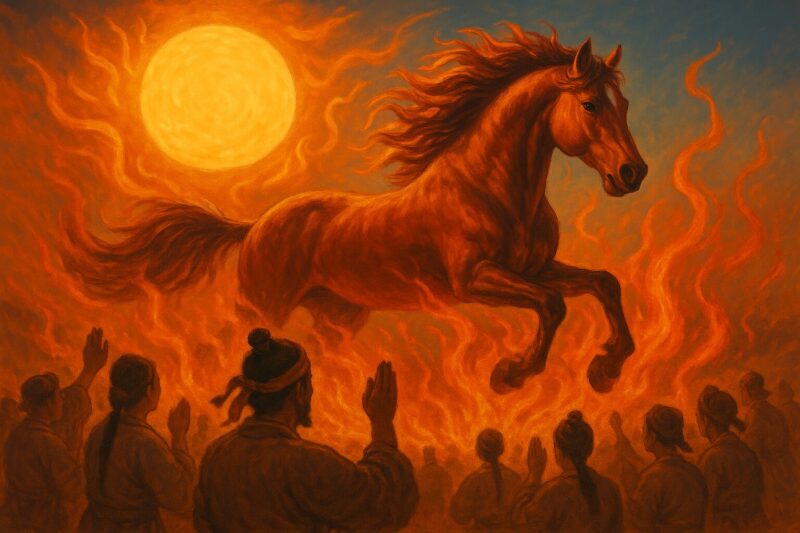

熊本県玉名市の静かな住宅街に佇む「伊倉南八幡宮」。

境内に一歩足を踏み入れると、鳥のさえずりと木々のざわめきに包まれ、まるで時が止まったかのような穏やかな空気が流れています。

見どころは、重厚な楼門をくぐった先に現れる荘厳な拝殿と本殿。

特に目を引くのが、屋根の曲線が美しい唐破風の拝殿。

木肌のぬくもりを残す建築は、年月を経た風格と静謐さを湛え、訪れる人の心を落ち着かせてくれます。

特徴:節頭馬奉納

伊倉南八幡宮に奉納される石の節頭馬には、地域の人々の切なる祈りが込められている。

木で作られた馬は時が経つと朽ちてしまうが、石に刻むことで願いが永く残り、子や孫の代まで祈りが受け継がれると信じられてきた。

また、石馬は実際の馬を奉納する代わりに捧げられた「形代(かたしろ)」であり、身代わりとして神へ誠意を示す意味を持ちます。

境内に並べられた石馬は一つひとつが信仰の証であり、それらが積み重なる姿は、地域共同体の絆を象徴する存在となっています。

宝来宝来神社の概要

| 名称: | 宝来宝来神社 |

|---|---|

| 読み方 | ほぎほぎじんじゃ |

| 住所 | 〒869-1411 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰2909-2 |

| 創業 | 2004年 |

| 電話番号 | 0967-67-3361 |

| 参拝可能時間 | 8:00~18:30 |

| 社務所受付時間 | 8:00~18:30 |

| 御朱印有無 | あり |

| 駐車場 | 無料:30台 |

| 例祭日 | 毎月末日の深夜から翌月一日0時に行われる一日参り |

| 公式サイト | https://www.hogihogi.or.jp/ |

| 公式instagram | – |

宝来宝来神社の名前の由来は、“陽幸和福招金萬宝来(ようこうわふくしょうきんまんほうらい)”という御神言です。

宝来宝来は、宝くじやお金が来ることだけでなく子供や恋人、夫婦円満、人との交流、良い友達なども含まれます。

お金では解決できない問題もたくさんあり、それを解決することも宝が来ることと同じと考えています。

特徴:九頭馬様(きゅうとううま)

この「九頭馬様(馬九生救)」は、日本でも最大級の御神物でおめでたい縁起物とされています。

馬は財産や出世を象徴し、旺盛な生命力と活気をもたらす作用があり、開業や財産運を高めると信じられています。

特に、九頭馬が一斉に右肩上がりに天に向かって高く昇る姿は、開運成功の象徴とされています。

「九頭馬様(馬九生救)」は、特に農業や漁業関係者、独立や開店、開業者に御利益があるとされています。

「馬九生救」は、火災や台風、地震、雷、水害、冷害、水難、ケガ、交通事故などの九つの災いを救ってくれると信じられています。

菊池神社の概要

| 名称: | 菊池神社 |

|---|---|

| 読み方 | きくちじんじゃ |

| 住所 | 〒861-1331 熊本県菊池市隈府1257 |

| 創業 | 1870年 |

| 電話番号 | 0968-25-2549 |

| 参拝可能時間 | 24時間 |

| 社務所受付時間 | 9:00~17:00 |

| 御朱印有無 | あり |

| 駐車場 | 無料:約50台 |

| 例祭日 | 4月5日・10月15日 |

| 公式サイト | – |

| 公式instagram | https://www.instagram.com/kikuchijinja.official/ |

慶応4年(1868年)、熊本藩から新政府に出仕していた長岡護美が、菊池氏と加藤清正を祀る神社を建てることを提案しました。

これを受け、熊本藩は加藤清正のために錦山神社(現・加藤神社)を、菊池氏のために菊池城跡に菊池神社を建立しました。

明治3年(1870年)、菊池神社の鎮座祭が行われ、主祭神に菊池武時公、配祀神に武重公と武光公が祀られました。

その後、郷社、県社と昇格し、明治11年(1878年)には別格官幣社に列せられました。

このとき、菊池一族とともに戦った将士たちもあわせて祀られました。

特徴:菊池武光公の騎馬像

南北朝時代に活躍した菊池武光(きくち たけみつ)公を称える騎馬像です。

菊池一族は南朝方(後醍醐天皇側)に忠義を尽くした名門武士団であり、その中心的存在が武光公でした。

武光公は南朝より征西将軍・懐良親王を迎え、菊池一族の最盛期を築き上げた第15代当主です。

九州の北朝勢力を一掃し、百戦百勝の勇将として讃えられました。

下馬(げば)神社の概要

| 名称: | 下馬神社 |

|---|---|

| 読み方 | げばじんじゃ |

| 住所 | 〒860-0046 熊本県熊本市中央区横手1丁目13 |

| 創業 | – |

| 電話番号 | – |

| 参拝可能時間 | – |

| 社務所受付時間 | – |

| 御朱印有無 | – |

| 駐車場 | – |

| 例祭日 | – |

| 公式サイト | – |

| 公式instagram | – |

熊本市の下馬神社(下馬天神)には、戦国時代にまつわる二つの伝承があります。

一つ目は、隈本城(熊本城の前身)の城主・鹿子木寂心に関する話です。

戦国時代、肥前の龍造寺軍が肥後に攻め込んできた際、高橋城急襲の知らせを受けた寂心は、夜襲を仕掛けるため馬を駆って出陣しました。

ところが、この神社の前に差しかかったところで馬が急に動かなくなってしまいます。

寂心が馬を降りて神社に参拝すると、不思議なことに馬は再び進み出し、その後の戦にも勝利することができました。

この出来事から、人々はこの社を「下馬天神」と呼ぶようになったと伝わります。

特徴:馬を降りて参拝することで戦勝や安全につながる

もう一つの説は、城越前守という武将が川尻攻めの際にこの地で落馬したというものです。

その後、この場所を通る者は必ず馬を降りて通行する習わしが生まれ、これも「下馬」の由来とされています。

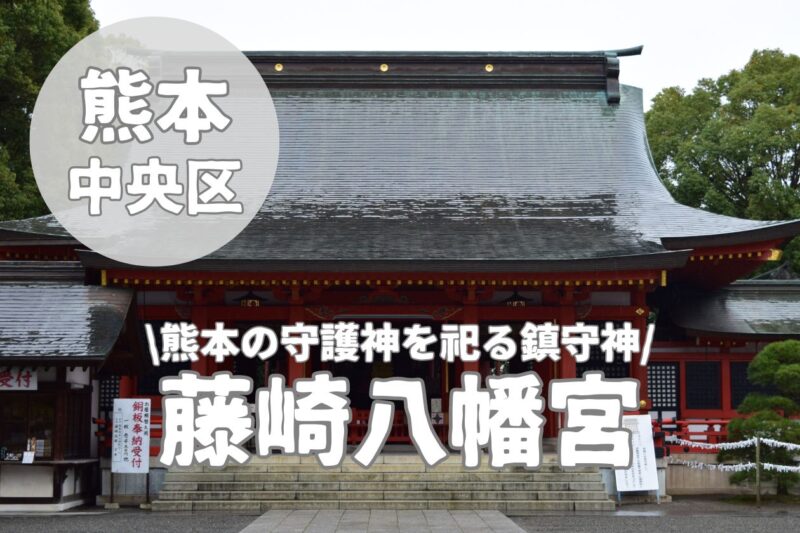

藤崎八旛宮の概要

| 名称: | 藤崎八旛宮 |

|---|---|

| 読み方 | ふじさきはちまんぐう |

| 住所 | 〒860-0841 熊本県熊本市中央区井川淵町3-1 |

| 創業 | 935年 |

| 電話番号 | 096-343-1543 |

| 参拝可能時間 | 4月1日~10月15日 5時30分~18時 10月16日~3月31日 6時00分~17時30分 |

| 社務所受付時間 | 4月1日~10月15日 5時30分~18時 10月16日~3月31日 6時00分~17時30分 |

| 御朱印有無 | あり |

| 駐車場 | 無料:100台 |

| 例祭日 | 9月13日 |

| 公式サイト | https://fujisakigu.or.jp/ |

| 公式instagram | – |

藤崎八旛宮の起源は、935年にさかのぼります。

この時、朱雀天皇が平将門の乱の鎮定を祈願しました。

その祈りの中で、京都の山城国に位置する石清水八幡大神が国家の鎮護神として選ばれます。

その後、八旛宮は茶臼山(現在の藤崎台球場の場所)に祭られることになりました。

八旛宮がこの地に鎮座した日、神社を勧請するための勅使が藤の鞭を3つに折り、それを3か所に埋めました。

その後、驚くべきことに、埋められた鞭から芽が出て枝葉が繁茂しました。

この奇跡的な出来事が起こったことから、この地は藤崎宮と呼ばれるようになりました。

特徴:藤崎八旛宮例大祭 神幸行列

藤崎八旛宮の例大祭における神幸行列は、熊本の秋を彩る最大の見どころです。

とりわけ迫力を放つのが、華やかに飾られた飾り馬(かざりうま)と、それを操る勢子たちによる「馬追い(うまおい)」。

太鼓やラッパの音に合わせて威勢よく駆ける姿は圧巻です。

参道を抜けて市街地へ進むと、各奉納団体の飾り馬と勢子が次々と登場し、勇ましい掛け声「ドーカイ!ドーカイ!」が街中に響き渡ります。

この年は59団体から58頭の飾り馬が奉納され、およそ1万2,000人の勢子が参加します。

馬と人とが一体となるその躍動感、そして沿道を包む熱気こそが、藤崎八旛宮例大祭・神幸行列の真骨頂です。

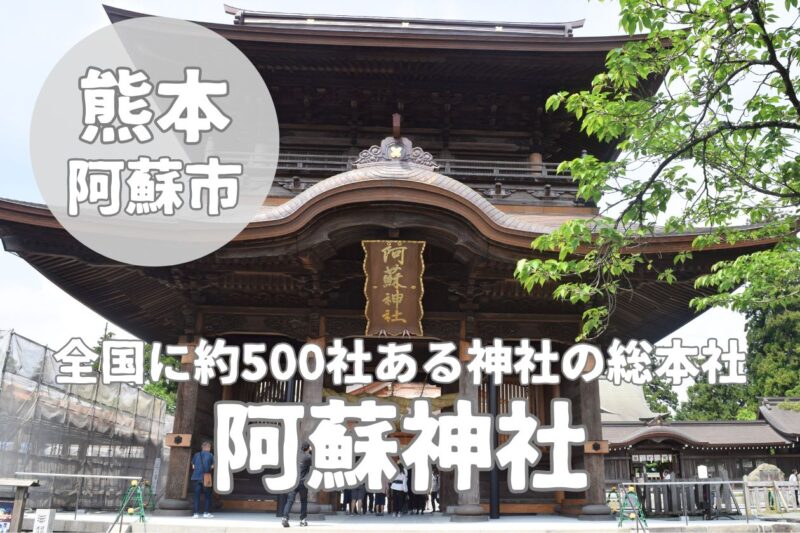

阿蘇神社の概要

| 名称: | 阿蘇神社 |

|---|---|

| 読み方 | あそじんじゃ |

| 住所 | 〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地3083-1 |

| 創業 | 紀元前282年 |

| 電話番号 | 0967-22-0064 |

| 参拝可能時間 | 6:00~18:00 |

| 社務所受付時間 | 9:00~17:00 |

| 御朱印有無 | 有り |

| 駐車場 | 普通車115台(普通車は30分まで無料、以後は有料) 市営駐車場70台(有料) |

| 例祭日 | 7月28日(御田祭) |

| 公式サイト | http://asojinja.or.jp/ |

| 公式instagram | https://www.instagram.com/asojinja/ |

阿蘇神社は、熊本県阿蘇市にある神武天皇の孫である健磐龍命とその家族12柱の神様を祀る、2000年以上の歴史を持つ古い神社です。

古くから阿蘇山の火口を神体とする火山信仰と深く結びついており、肥後国一の宮として多くの人々から崇敬を集めてきました。阿蘇山の雄大な自然と神秘的な雰囲気が、人々の信仰を一層強めているのかもしれません。

当時の神社の宮司職は阿蘇氏によって世襲されてきました。阿蘇氏は日本でも有数の旧家で、中世には武士として成長し、肥後国を代表する豪族となりました。

特徴:阿蘇山を御神体

阿蘇山を御神体とし、健磐龍命(たけいわたつのみこと)を祀る熊本を代表する古社です。

火山信仰の中心地であり、丙が象徴する「火の陽」とのつながりは最も強いといえるでしょう。

噴火を繰り返しながらも人々の生活を支え続けた阿蘇山の力は、まさに「火のエネルギーをコントロールし、再生をもたらす力」の象徴。

丙午の年には、挑戦や再出発を誓う参拝にふさわしい場所です。

高橋稲荷神社の概要

| 名称: | 高橋稲荷神社 |

|---|---|

| 読み方 | たかはしいなりじんじゃ |

| 住所 | 〒860-0068 熊本県熊本市西区上代9丁目6-20 |

| 創業 | 1496年 |

| 電話番号 | 096-329-8004 |

| 参拝可能時間 | 24時間 |

| 社務所受付時間 | 8時30分~16時30分 |

| 御朱印有無 | 有り |

| 駐車場 | 無料:約50台 |

| 例祭日 | 2月12日 |

| 公式サイト | – |

| 公式instagram | @takahashiinarijinja |

明応5年(1496年)、隈本城の初代城主鹿子木親員が支城として稲荷山山頂に上代城を築いた際、城内鎮守のため京都の伏見稲荷神社から稲荷大明神を勧請したのが始まりです。

江戸時代に入り、熊本藩主細川氏の菩提寺である海蔵寺の首座義本氏が夢で稲荷神社再興の啓示を受け、寛文元年(1661年)、現在地である稲荷山中腹に社殿を再建し遷座しました。

以降、熊本藩主細川氏の崇敬を受け、明治維新の際に高橋稲荷神社に改称しました。

特徴:稲荷神=宇迦之御魂神

全国三大稲荷のひとつに数えられる大社で、商売繁盛や五穀豊穣を祈願する人で賑わいます。

稲荷神=宇迦之御魂神は食物の神とされ、「竈(かまど)」や「台所の火」と深く結びつく存在として丙の炎の力と穀物の実りを結びつける存在です。

丙午の年には、勢いのある火の力を「繁栄」や「豊かさ」に転じたい人におすすめです。